| 叶浅予:《富春山居新图》创作记 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2012年10月26日 13:35:07 星期五 浙江在线新闻网站 |

|

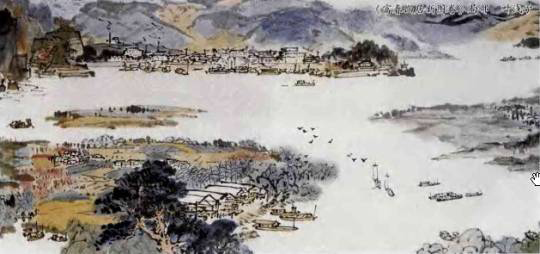

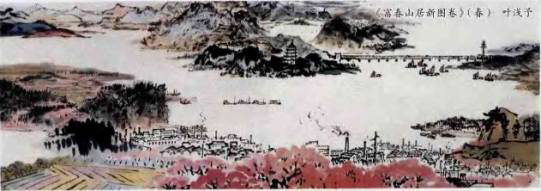

作者简介: 叶浅予(1907.3.1-1995.5.8),原名叶纶绮,笔名初萌、性天等。浙江桐庐人。从事画教学和以舞蹈、戏剧人物为主的国画创作。擅人物、花鸟、插图、速写等。笔墨顿挫自如,豪放爽朗,形象生动传神,风格独具,成就显著。中学时自修绘画。1926年起在上海当过柜台伙计,画过广告、教科书、插图,并事时装设计、舞台美术布景。1928年任上海漫画社编辑,开始漫画创作。1929年开始创作漫画,后集成《王先生别传》和《小陈留京外史》。 1989年春,笔者作为叶浅予先生的入室弟子,在先生的辅导下,复制了他的《富春山居新图》,这幅画经装裱后,替代原画,挂上了桐君山的“江在极目阁”。原画由我重新着色一遍,重新装裱后收藏于富春画苑。《富春山居新图》是叶浅予先生创作的一幅很具非常意义的山水画。 1969年初,我还是一名知青,从杭州到桐庐农村插队落户。因酷爱美术,在乡间颇称得上是绘画高手,就被抽到县里的展览馆当美工。 1976年我随县委宣传部工作组到分水蹲点。一天正吃早饭,公社干部老叶对我说,他的亲大哥是画家叶浅予,今天要来分水看他,你们不妨见一面。真是想不到,我竟能在这里见到这位大画家。午后,我带上速写本和平时画的一些山水去了老叶家。叶浅予先生留着唇须,神情俊朗而衣着朴素。他接过我的画,仔细翻了一遍说:“画得不少,还挺勤奋。”接着抽出一幅《钟山大市图》指出:“画画要有取舍,不能全部画满。你看,这些远山如果不画,留出一角空白,这幅画就透气了。”又抽出一幅《钓台图》说:“你这幅钓台图只画了东台,何不也画上西台?中国画山水的构图可以假设作者提高了自己的视点,从俯视角度看到山背后有另一座山,用这样的方法构图,这幅钓台图就更美了。”名师的点拨,给我留下了难忘的印象。我把工作地址写给叶老,恭恭敬敬地向他告别。叶先生拉着我的手说:“你很年轻,桐庐很美,你学画山水,可以把桐庐的美景都画下来。我离开故乡多年,以前都画人物,这次很想画故乡的山水,画山水好!” 叶浅予是经历了十年浩劫,四人帮粉碎后,第一次得以返回故乡桐庐的。他收集早在1960年代就已构思的山水长卷素材,在桐庐特有的羊皮纸上画下了以桐庐为中心的水墨第一稿,并在上面题诗一首: 桐庐苍翠峙大江,放眼富春天地宽。远接层峦连天日,近邻高坎锁严滩。长桥飞架车轮滚,拖驳逐流马达唱。昔日子久凝神处,江岸处处点新装。 诗后注:元代画家黄子久有《富春山居图》传世。 黄子久就是大名鼎鼎的黄公望。这《富春山居图》以萧疏的枯笔,特有的矾石,描绘了富春江两岸的初秋景色。远浦近丘,荒村疏林,风帆钓艇,无不显出恬静淡雅,古意盎然。这幅传世佳作,流传至今,可惜身首异处,分藏于台北故宫博物院及浙江博物馆。富春江是叶浅予的故乡,从上面这首诗可以感到,老人的脑海里正构思着一幅《富春山居新图》呢! 我从分水返回桐庐展览馆后,意外地收到了叶先生给我写的信。信中他要我谈谈对富春江之美的感受,我格外感动,马上回信给他。我说,富春江最美的季节就在春天,要看春天的美景必须赶在清明前;李可染先生曾画过芦茨湾的春天,取名《家家都在画屏中》……希望您能在春天来,最好乘轮船,方能饱览富春美景。 1977年初春,叶浅予果然从杭州南星桥搭乘钱航客轮溯江来桐庐。他一路手不停笔,从六和塔画起,速写本画满了钱江两岸的农田、铁路、工厂、民居。从闻堰、渔山、里山、灵桥、小桐洲,画到富阳的鹳山,再从中埠、太平、清江口、东梓关,画到桐庐的窄溪、梅蓉、柴埠等。从江上看两岸,犹如画卷徐展,天然一幅长卷。到桐庐后我又陪他去了芦茨、茆坪和建德梅城。这是叶先生速写的高产旺季,速写本封面上编着号,短短几天,少说已画满五六本。有了这些素材,叶老用水墨把第二幅的具体细节都描绘出来了。虽说已比第一稿丰富充实,可是他自己并不满意,认为变化还太少,经不起端详。叶浅予认为,山水画,当然要师造化,但按真山实水一一描绘,就不成其为艺术。艺术总是免不了夸张和装饰。所谓构图,所谓经营位置,就是形式上的装饰处理。画家作山水,不应把自己限制在固定的视点之内,要以大观小,居高临下,将山前山后、屋前屋后的景色尽收眼底。更要凭着画家对自然的观察与记忆,充分发挥艺术想象。晋朝陆机在《文赋》中说:“观古今于须臾,扶四海于一瞬”,“笼天地于形内,控万物于笔端。”刘勰《文心雕龙》中亦有“思接千载”、“视通万里”之句。通过艺术想象,艺术家可以把时间缩短或者拉长,把空间缩小或者放大。画家可以把观点置于运动之中,就像电影摄影师那样,运用推拉摇移的镜头,自由地延伸视野。我国传统山水画中,许多气象万千的巨作,都成功地运用了这种“以大观小”的方法。 1977年叶浅予完成富春山居新图第二稿时,曾写后记一篇:“富春山水之胜,自唐以来诗人吟咏颇多,元黄公望有《富春山居图》传世。我出生是地,1976年大病后,乘红叶满江之际,返故乡探亲,成山居新图第一稿。今年初复游富春,自六和塔溯江而上,船行水光山色间,访桐庐、七里泷、梅城、白沙诸点,并深入芦茨、茆坪山区,探寻画卷素材,完成第二稿。此卷着重描绘江山新姿,觉过实过塞,缺少灵秀之气。友人谓如此长卷,岂可无季节变换乎?一语道破此中不足之处。” 在我看来,水墨的第二稿是清雅的,更具一些文人气。但正是由于这一点,叶老不能容忍,而希望有更多的时代气息,甚至不惜加入更多的“俗”味而赢得更多的观众。古代敦煌艺术的色彩和民间工艺品的色彩,对比强烈,鲜艳夺目。叶老决定在画第三稿时,易水墨面而敷重彩,以期获得雅俗共赏的新意。 1978年秋,叶浅予在富春江一处招待所里,面江索居月余。重新起稿,用重彩描绘富春江四季特征。从卷首杭州钱江春色,画到富阳暮春,以窄溪一片阵雨过渡到夏景,过了桐庐,画出一江流碧玉,两岸染红霜的桐江秋色,真是胜似春光……叶浅予长期以来只从事人物画创作,虽然在深入生活中也画些风景山水小品,但只能算是副产品,从未想过要在山水方面搞些什么大创作。这幅《富春山居新图》可以说是特殊阶段的特殊产品,它的产生有偶然性,也有必然性。叶老说:“中国画家在探索自然生态相互关系中的审美表现,发展了山水花鸟画。我是画人物的,我的职责是发掘人和社会的美,为什么富春山水竟能推动我花费三年精力经营这个长卷呢?简单说来,原因有二:一是经过十年精神创伤,使我不敢再去触动人和社会这两个领域;二是富春山水哺育了我,我要把它画出来,抒发我对祖国大地的感情。” 三年中,叶浅予以戴罪之身寄情山水,为故乡挥毫洒墨,而当时他的所在单位中央美院每月还是只发给他40元生活费,出入证上仍写着“本校杂工”。当叶浅予重新参加全国政协会议时,终于在一次小组会上斗胆吐出胸中郁闷“我是戴着反革命的帽子来参加会议的,希望政协能帮助我把问题搞清楚。”一语既出,四座皆惊。 1979年,叶浅予因结肠癌住进医院,正缠绵于病榻之际,传来喜讯:中央美院定于8月2日,召开全院大会,宣读文化部党组批复的复查结论,宣布恢复叶浅予政治名誉、原工资级别,补发累年所扣工资…… 1980年清明刚过,大病初愈的叶浅予偕夫人王人美再次来到桐庐。在北京科影厂的摄影镜头下,叶浅予用了几天时间,将《富春山居新图》第三稿一气呵成。画面上从芦茨秋色转入林场雪景。秋色中林业工人肩扛木材出山谷,雪地里猎人们抬着野味欢快而归。三江汇合处,迎来了春意盎然的梅城,与卷首春色遥相呼应,富春江又迎来了新的春天。这一稿才真正称得上“富春山居新图”。画卷全长15米,以春夏秋冬为序,借树山雨雪分隔画面,细绘了从杭州六和塔起至梅城的沿江景色,处处充溢着人间烟火味。真是揽富春山水为一处,集四季胜景于一卷。

|

| 原标题: 叶浅予:《富春山居新图》创作记 |

| 作者: 网络编辑:卢俊 |