| 全国首例!科幻照进现实,截瘫患者下地走路 |

| http://www.tlnews.com.cn/2025年05月21日 10:19:22 橙柿互动 |

| “之前医生说,我爸最坏的结果可能连坐轮椅都不行。现在他不但可以直线行走,而且还可以转弯、上下坡、变速行走,我真的肉眼可见地看着他每天都在进步……”看着61岁的父亲重新站立行走,女儿小金不禁感叹:不可思议的奇迹发生了! 从3楼房顶坠落导致完全性截瘫 这项新技术让他重新站起来 金大叔今年61岁,老家在金华。去年10月,他为了修缮屋顶,不慎从3层楼高的房顶上坠落,导致胸3/4椎体骨折。 被送到当地医院后,金大叔被诊断为完全性截瘫。尽管在脊椎手术后做了为期4个月的系统康复训练,但双腿依然无法抬起,运动功能无明显改善,且大小便无法自主控制、感觉减退,根据当时状态,当地医生评估他恢复自主行走的可能性非常小。 原本金大叔以为自己这辈子再也没有希望能站起来了,直到去年年底,当地医院康复科主任告诉金大叔女儿,现在有一项“脊髓神经接口”新技术,有望让瘫痪患者重新站立行走,浙江大学医学院附属第二医院正在招募脊髓损伤的志愿者。 “医生问我们想不想去尝试一下,我毫不犹豫就答应了,有希望总比没有强。” 今年3月,小金陪同父亲来到浙大二院,接受了国内首例“闭环脊髓神经接口”植入手术。

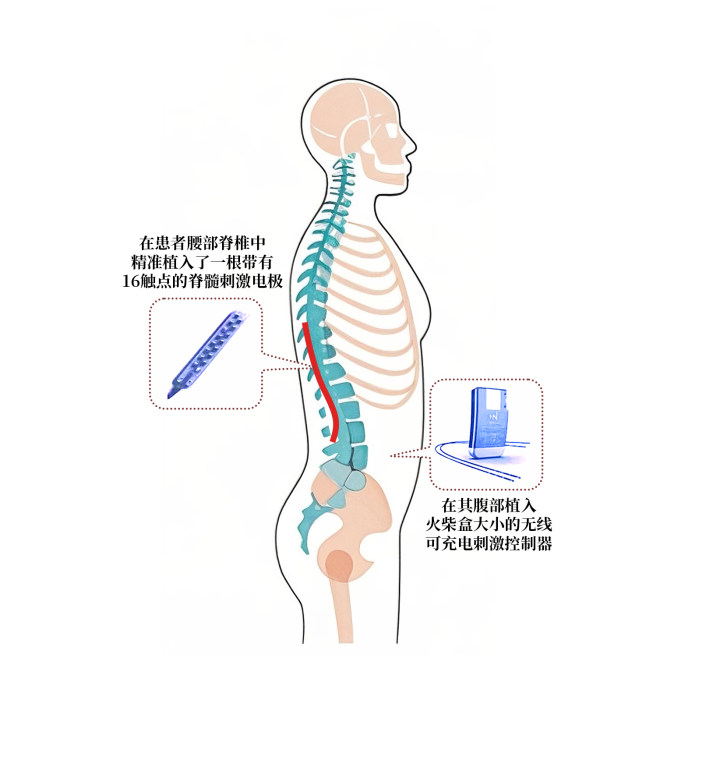

(制图:高薇) 术中,神经外科医生在金大叔腰部脊椎中精准植入了一根带有16触点的脊髓刺激电极,并在其腹部植入火柴盒大小的无线可充电刺激控制器。值得一提的是,术中使用的皆为中国拥有完全自主知识产权的产品。 术后,金大叔开始进入了新的康复进程。项目团队进一步开展了刺激模式与刺激参数优化调试:术后第3天,金大叔即能实现弯腿、抬腿等动作控制;术后第15天,成功实现自主站立及行走动作;术后1个月,下肢运动功能显著改善,在助行器帮助下,恢复自主迈步行走。通过脊髓刺激配合系统化康复训练,术后两个月,金大叔已经能够实现在助行器的帮助下直线行走、转弯、上下坡、变速行走等多种日常活动。 更令人欣喜的是,金大叔的下肢感觉功能也逐步恢复,腿部有疼痛感知,也会出汗;而且自主排便功能恢复,排尿功能明显改善,生活质量显著提升。 “我现在每天看到爸爸在一点点慢慢进步,真的是肉眼可见的变化,心里真的很开心!”小金说,前几天天气不错,她还陪着爸爸去逛了西湖。 金大叔是该研究项目的首例手术患者,此次手术的成功,标志着我国在脊髓神经接口及神经功能重塑领域取得重大技术突破。 接下来,金大叔将进一步接受脊髓神经接口治疗与康复训练。面向不同生活场景和功能需求,项目团队将持续优化治疗方案,帮助他更好更快地恢复。 同时,研究团队也将不断升级脊髓神经接口系统,更好地控制性能。“我们相信,金大叔能够在不远的将来,重新回到正常的生活。” 团队主刀医师、浙大二院神经外科副主任朱君明主任医师说。 中国科学院院士、浙大二院党委书记王建安表示:“在迈向世界一流医院的征程中,浙二人定会持续在临床中发现问题,以临床医生为核心开展跨团队、跨学科协作,完善层次清晰的全链式、交互式、多团队合作交叉融合创新模式,进行产学研一体化创新成果转化,奋力突围破解一系列重大难题,为人类健康贡献更多更大的浙二力量!” 好比修复受损道路 重新增强了车辆通行能力 数据统计,我国约有370万脊髓损伤患者,且每年新增超过9万人。而脊髓神经接口新技术,为这部分患者的功能恢复带来了新的希望。 脊髓神经接口技术是怎么让金大叔重新站起来的? 朱君明主任医师解释道:"如果把脊髓上的信号传导比作高速公路,金大叔的脊髓损伤情况就像高速公路遭到了破坏导致大部分车道无法通行,我们团队采用的脊髓神经接口技术就好比修复受损道路,重新增强了车辆通行能力。" 脊髓神经接口核心在于帮助患者重新建立和增强受损脊髓的信号传导,从而加强脊髓的神经修复,加速自主功能恢复。团队联合企业开发了一套多模态脊髓硬膜外刺激系统,集成16触点刺激电极、全植入式脊髓刺激器、无线肌电信号采集设备以及调控软件等功能模块,实现精准刺激输出、灵活触点配置、闭环反馈等功能。 在临床试验过程中,研究团队利用特定刺激触点组合下的精确电刺激,实现对受损脊髓神经信号通路的重新修复。同时,利用肌电反馈控制技术,通过捕捉运动过程中的肌电信号,实时计算并调节刺激输出,形成闭环反馈,实现更加稳定、自然的运动行走。研究团队还根据患者不同阶段的功能恢复状态,设计了符合患者需求的康复训练方法,提高治疗效果。 "传统脊髓刺激器多采用固定刺激模式与参数,临床治疗效果不够理想,很难做到患者完全恢复自主行为控制。我们更加关注患者自身脊髓功能的恢复与增强,采用特定的刺激触点组合方式及精确的刺激频率与刺激强度,结合闭环的肌电反馈等新技术,这对重建生理性步态至关重要。"浙江大学教授、南湖脑机交叉研究院脑机接口与平台中心主任许科帝介绍。 朱君明主任医师表示,接下来,研究团队将继续推进临床前瞻性研究,开展临床被试招募工作,增加临床落地应用案例,探索更多截瘫患者神经损伤修复治疗新路径。 脊髓神经接口治疗截瘫 招募10名志愿者 脑机接口是一项具有颠覆性的前沿技术,其不断迭代突破,正处于应用落地的关键窗口期。浙江大学是全国最早开展侵入式脑机接口的研究单位之一。此前,浙江大学求是高等研究院与浙大二院神经外科已经在脑机接口领域取得突破性进展,跻身国际第一梯队,完成全球领先国内首例植入式脑机接口手术,实现患者“意念”控制机械手喝水、吃东西甚至书写汉字,为外伤、中风和渐冻症等失去运动能力的患者带来了新希望。另外,浙大二院神经外科还联合企业研发出国内首创的闭环神经调控治疗难治性癫痫的刺激器,将“脑控”和“控脑”从理念变为现实,使难治性癫痫等患者的智能化治疗成为可能。 目前,浙大二院神经外科正在开展空间靶向硬膜外脊髓刺激改善脊髓损伤患者运动功能的前瞻性研究,旨在探索空间靶向脊髓硬膜外刺激技术(TEES)结合系统化康复训练改善脊髓损伤患者运动功能及提高生活质量的可行性(伦理编号:2025-0252)。患者将参加至多12个月的研究程序,在此期间将有以下过程: 植入前评估/康复训练(8-12周) 设备植入和刺激优化(8-12周) TEES后系统性康复训练(5-6个月) 在植入后的一段时间内,参与者需要每周5天在浙大二院等科研/临床机构进行临床测试和康复训练。提供可选的参与研究时间延长至3年。在此期间,患者可以继续使用脊髓刺激系统进行训练。 纳入标准: 1. 年龄 18 至 65 岁 2.过去 12个月内存在因外伤引起的脊髓损伤 3.损伤位置位于椎体T1-T10之间,ASIA评分B级以上 4.研究者认为稳定且符合实验条件的医疗情况、身体情况及心理情况 5.能够并愿意完成至少12个月的康复训练和临床评估 6.能够并愿意完成所有其他研究程序 招募人数:10人 报名方式: 朱君明主任医师门诊:浙大二院解放路院区,每周一下午/周四上午(门诊评估) |

| 原标题: 全国首例!科幻照进现实,截瘫患者下地走路 |

| 作者:记者 俞茜茜 通讯员 许紫莹 朱俊俊 网络编辑:俞俊 |