| 富春江上 鱼肥人欢 记者凌晨登上桐庐专业捕捞队的新渔船 |

| http://www.tlnews.com.cn/2025年08月15日 09:33:03 潮新闻 |

|

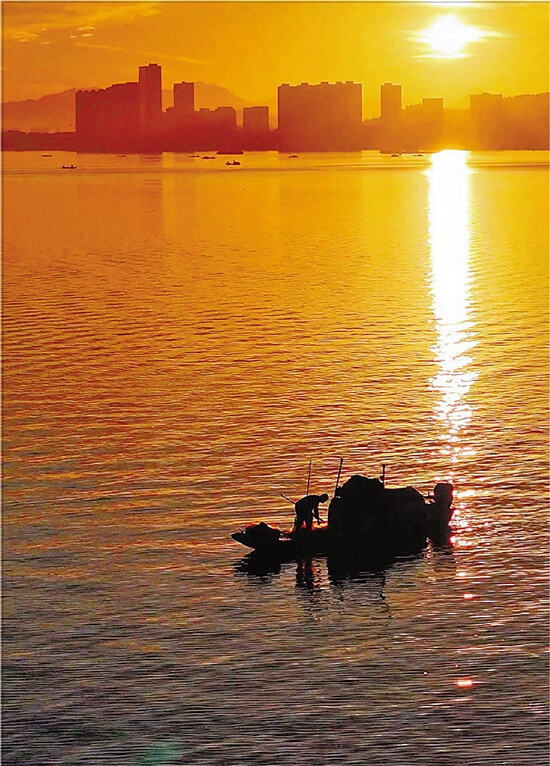

日出时分的富春江。受访者供图 凌晨2时30分,桐庐富春江的水面黑得仿佛吞没了探照灯的光。桐庐县国有专业捕捞队队员陈斌已经和他的“搭子”戚贤会忙活在浙桐渔00104号渔船上。我们跳上船尾,险些跌倒。陈斌一边递来几件橘色救生衣,一边打趣道:“记者同志,站稳咯!咱这船可不比岸上稳当。” 我们所在的船,是桐庐县刚组建的全省首支内陆国有专业捕捞队的新式渔船:7米长的铝合金船体,配着汽油挂机灵活转向,比传统的木船、铁皮船轻快不少。 过去几个月里,20名像陈斌这样的“捕鱼能手”通过层层考核,组成了国有专业捕捞队。他们配置统一样式的渔船,经过统一培训,还肩负着比普通渔民更多的责任——既要捕鱼,也要护渔。 专业捕捞队到底有啥不一样?趁着近日富春江4个月来首次开渔,我们跟着他们当了一回渔民。 老渔民手把手教技能 “坐稳,要开船了!”戚贤会一声吆喝,渔船发动,朝着江中央加速驶去。 陈斌站在船尾,借着探照灯检查刚展开的渔网。这张网长200米、网眼14厘米,严格按照捕捞标准设计。他特意用拳头比了比网眼尺寸:“以前私人渔船偷偷用密眼网,连拇指长的鱼苗都捞走,我们这网专逮大鱼,不抓小鱼。” 凌晨3时,船速渐渐放缓,陈斌开始往江里撒网。“首先要避开航道,选择水流平稳处,水浅不能放网,网会漂起来,其他船开过来打到网就危险了。”陈斌边放网边和我们解释,这些知识他早就滚瓜烂熟,“这些都是考试内容,当初招募名额只有20个,有80个人报名,理论知识、捕鱼技能、游泳技术全要过关才行。”陈斌聊起自己的考试经历颇有点自豪。 看下来好像并不难,于是我们凑上去试着跟着撒网,一上手就发现远比想象的复杂——渔船在匀速缓慢行驶,带动着渔网下坠,我们拿起的网前面没理顺,后面撒出的渔网就开始打结。 “新手都这样。”陈斌连忙接过我们手里的“乱麻”,手腕一抖,渔网像展开的扇面一样滑入水中,不一会儿,三张网全部下水,他边示范边解释:“这手艺属于实操课,进队后有老渔民手把手教,其实我以前也是乱撒,现在这样效果好多了。” 过去的富春江上,使用“三无船”、违规渔具的偷捕时有发生,国有捕捞队成立后,不仅给队员系统培训安全操作、捕鱼技能、内陆捕捞法律法规等知识,还专门请了经验丰富的老师傅传授捕鱼经验:从风向研判到水流方向,甚至如何减少鱼群应激反应,都有一套科学方法。 “看那片漩涡!下面至少三窝鳊鱼。”陈斌突然用灯光指向一处看似平常的水面。“为什么?”我们好奇地问。他笑着解密:“水流打转时带动底层的泥沙和浮游生物往上涌,鱼就爱在那扎堆。这都是老渔民教给我们的。” “以前谁敢教徒弟?教会徒弟饿死师父!”戚贤会蹲在船头接过话茬。他的父亲是富春江老一代“鱼眼师”——仅凭观察水花就能判定鱼群种类和数量。国有专业捕捞队成立后,老爷子被请来当技术顾问。“我爹那辈人说,捕鱼是没出息的人才干的活,现在不一样,咱可是持证上岗的技术工。”戚贤会咧嘴一笑。 陈斌掏出口袋里一本记得密密麻麻的笔记,上面写着学来的知识:水温在15摄氏度到30摄氏度之间鱼最多,连续晴天后的第一个阴天是好时机……日志本上记满水温、阴晴与鱼群的关联。这些老渔民的好经验如今成了国有捕捞队的标准化课程。

记者(右)在陈斌的指导下开始收网。通讯员 马丁 摄 三网捞到100多公斤渔获 “起网!”晨光微露时,陈斌低喝一声,拽起渔网开始使劲,“哗啦”一声,沉重的渔网浮出水面,银色鳞片在晨光里炸开,活蹦乱跳的鳊鱼、鲢鱼挤满了网兜,小鱼则匆忙得从拳头大的网眼“逃走”。 “这一网少说50公斤。”让陈斌兴奋的不仅是数量,“你看,全是1公斤以上的大鱼!几年前哪能网到这么大的鱼。”陈斌用膝盖压住一条挣扎的胖头鱼,“以前非法捕捞多,导致这里大鱼越来越少。” 看到陈斌的第一网初战告捷,我们跃跃欲试,也想尝尝这丰收的喜悦,陈斌看出我们的心思,第二网就换我们上手。我们站起身来,用力扯着渔网,打结的渔网拖着我们的手臂沉向江心,陈斌眼疾手快,迅速用手抵住我们后腰:“劲儿要使在腰上!” 浸透水的渔网比想象中要重得多,我们才拉了不到50米就手臂发酸。陈斌接过渔网后开玩笑说:“你们这细胳膊细腿,还是我来吧,收网是个力气活,得轮流来。” 第二网、第三网上来,数量没有想象中多,但是种类更加丰富。鲈鱼、鲢鱼、包头鱼、河虾、鳊鱼、江鳗……足足八九种,加起来有100多公斤渔获,可以说是满载而归。 返航时经过一处废弃码头,不少锈蚀的铁皮船半沉在水中。“鼎盛时这里停着上百条渔船,现在船越来越少。”戚贤会指着其中一条说,“那是我叔的船,年纪大了,船就不开了。” 我们不由想起此前在桐庐县畜牧农机渔业发展中心渔船终端管理平台上看到的场景,在富春江流域的地图上,每一个绿色小船符号代表一艘桐庐的持证渔船,记录着它们在江面上的行动轨迹。左侧的船舶列表显示,现有船只61艘。 “这是现在所有桐庐的持证渔船总数了,这些年渔船越来越少,10年前还有上百艘。”桐庐县畜牧农机渔业发展中心副主任潘望书解释,以往渔民要捕鱼,需要申请内陆捕捞渔船指标。不过,根据政策,2009年起我省禁止新增内陆捕捞渔船,而持证渔民达到65岁就要自动退捕。一边没有了增量,一边原有持证渔民越来越少,桐庐组建国有捕捞队,破解的正是这一难题。 “今年我们的渔船数量将出现增长。这些通过考核的渔民无需自购船,渔船统一由桐江渔业公司提供,收益和公司按比例分成。”潘望书说。 江鲜一条龙直供餐桌 “到码头了。”陈斌一声招呼把我们思绪拉回到映着晨光的鱼鳞上。 “这么多鱼,都能卖掉吗?”看我们心里没谱的样子,陈斌笑着说:“你们心放肚子里,有多少卖多少!” 天刚亮,船一靠上码头,江风送来东门渔市的喧嚣。这里只允许持证渔民销售渔获,小广场中央的19个摊位,成为国有捕捞队的专属销售窗口。 “国有捕捞队的鱼到货了!”不知谁喊了一嗓子,人群立刻像潮水般涌向19号摊位。“张老板,今天的鳊鱼保准让你满意!”陈斌掀起活水舱盖子,肥美的鱼儿扑腾起水花。张老板是附近“渔家乐”的采购。我们帮忙拎起一条鳊鱼递给张老板,鱼身湿滑差点脱手,沉甸甸的坠得手腕一酸。“小心鳞片!”陈斌提醒的话音未落,鱼尾“啪”地甩了我们一脸水花。张老板哈哈大笑:"这劲儿,绝对是野生的!"他拇指掐进鱼鳃翻开查看,鲜红的鳃片像花瓣般张合:“看看这鳃色,刚从江里捞出来的鱼就是不一样。” 鱼市渐渐热闹起来,我们跟着陈斌体验了一把“卖鱼郎”。陈斌递过来两双橡胶手套,“你们戴上橡胶手套可以方便一点。”正说着,他忽然从鱼堆里拎出一条金灿灿的江鳗,鳗鱼扭动着缠住他小臂。“这可是宝贝!”他轻轻捏住鳗鱼下颌给我们看,“嘴唇厚实没伤,说明没被电伤过。”围观的人群发出惊叹,手机镜头齐齐对准这尾足有婴儿臂粗的“水中黄金”。一位女士挤到前排指着那条江鳗:“给我装起来,马上就转账!” “小陈,今天收成怎么样?”杭州桐江渔业发展有限公司负责人孙斌每天来一线“摸底”,他拿着本子走到陈斌的摊位询问。“100多公斤,快卖完了。一条江鳗就卖了1000元。”陈斌支付宝到账提示响个不停,他顿了顿,“这样算下来,一年保底有20万元,勤快点能冲50万元。” 孙斌翻开台账:开渔半月,卖出1万多公斤鱼,比去年同期增长40%。“现在我们统一品牌、统一销售,还和十大江鲜餐饮名店签订了购销合作,江鲜一条龙直供餐桌。”孙斌一边介绍,一边打开手机屏幕示意我们查看他们的未来规划,“瞧,以后杭州还要开‘桐庐江鲜’专营店,我们送过去的每条鱼都带溯源二维码。”孙斌说,他们将通过统一管理、专业捕捞和品牌运营,努力让“桐庐江鲜”成为浙江江鲜的“金招牌”,助力桐庐打造“江鲜第一城”。 |

| 原标题: 富春江上 鱼肥人欢 记者凌晨登上桐庐专业捕捞队的新渔船 |

| 作者: 网络编辑:郑建超 |