| 项圣谟“剪越江秋”图 |

| http://www.tlnews.com.cn/2025年10月16日 10:54:31 |

|

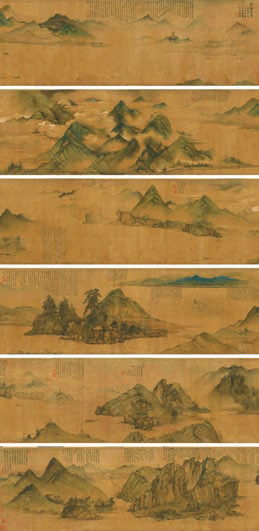

蓝银坤 北京故宫博物院收藏的晚明画家项圣谟“扣舷写照”的“剪越江秋”图长卷是画史中一件难得的对景写生山水画。项圣谟(1597—1658年),字孔彰,号易庵,浙江嘉兴人,明末清初著名画家,出身书画收藏世家(祖父项元汴为晚明大收藏家),以山水、花鸟、人物画著称,代表作品有《剪越江秋图卷》《大树风号图》等,明亡后拒仕清朝,以遗民身份创作,作品多寄托故国之思。 崇祯七年(1634)八月初,项圣谟自杭州江干溯江而上,这是他第三次的越江旅行。他带着笔、墨、颜料以及近七米的长绢出发,计划在舟中对景作画。画卷完全按照旅行行程来画的,从江干起笔,沿富春江溯流而上,经富阳、桐庐到达建德严州,然后进入新安江,抵达淳安县,再转入武强溪,到遂安,全程约五百里。途中所历严子陵钓台、富春山、七里泷、伍子胥庙、龟石滩、双塔凌云等名胜古迹和山水险要之处,都一一画出,诗、文、画都是纪实。 结合画上实景和题跋,我们可以了解项圣谟这趟行程中的经历。 画卷起首,夜泊船于钱塘江江干,山远水迢,迷离空濛,登舟初行,纵目眺览,见云峰与夕阳相映,旋即天暗,秋月出云,钱塘江晚潮潜至,风雨随之骤来,而远岸灯火初明,天上星河渐迥。此情此景将观者引入即将充分展开的一段长长的旅程中来;接着一段是观览群山后,从平远直观转换俯瞰视角,使观者感到舟船过境群山之情境;翌日清晨,船于钱塘江溯流而上。天气乍雨乍晴,江水苍寒,不久途经之江段,项圣谟忽见“一峰,放五色毫光”,询问船夫才知此为“五云深处”(五云山),此时他应该也望见了矗立江岸的六和塔。而霎时又雨满江面,随后忽雨忽晴,山云变幻万状。纵使“诗不能容,画不能尽”,但项圣谟还是试图以画传神,急忙写生。不觉间,船已于大雨滂沱中渐行至富阳,画中遥见富春江边城郭浸于烟岚翠岫中。在这段旅程中,项圣谟还经历了“海啸”与洪水。在越江上“第一险境”,他于熟睡中被江底的轰鸣声惊醒,小舟在澎湃巨浪中首尾倒转,飘摇欲坠。接下来更是连日惊心动魄,直至富春江上游山水幽绝处,才又安定下来写生。 在到桐庐泊舟桐君山下时他写到:“是日连惊绝粒,虽有霁色得以展眉,然所见无非危道。独薄暮将抵桐溪,傍崖而行,坐看十里许,半壁疏松为稍快耳。又为微雨沾衣,是夕泊桐君山下,与尔瞻作畅饮,以其余少慰从者。夜分,大风复吼,梦寐频惊。次日仍泊君山,把酒相对,乐此余生。书此使后人知有临深之戒。” “十有三日晓起,喜有晴色,同尔瞻步遍桐城。将午,风雨复作,溪上绝无行舟。而舟人以风正潮平,又强遡流。及数至桐君山外,洲沙没尽,江水四涌,如海泛滥。风与浪(溯),雨若烟潮。云雾弥漫,山林杳冥,舟人虽有怖色,必无泊意。行十里强之下帆,乃泊龙湫。转不可测,须臾水涨二十余尺,三昼夜风雨不绝,杳无人烟。洚水十余丈高,我舟迁徙不常。已浮林麓之上,山田成泽,岸谷为川。中秋日早起四望,渐喜山出,浮云始动,林屋分明。居人白村厉揭徒涉以至水口,无不延颈摇舌。方与问答之际,忽见峰岭之间复生云雾,小雨如尘,居人争返。刻许开霁,江上始有行舟。舟人促发,余犹惧水未定,不敢扬帆,再宿。薄暮霞光在岭,知今夕必有明月,乃置酒烹鲜待之。不至且饮,饮毕,月出星稀,高吟远眺。明日晓发,山霁水明,渡清子港,汪洋无际。行舟不循故道,以战惧不能补图,止录其诗。 晓望云:日夜喧雨声,四望何晃晃。眼前山尽无,全是江湖想。林树如点萍,心志益茫茫。咨嗟俯仰间,舟挂山腰上。 又问答:茫茫云树村,杳杳隔阡陌。远见行人来,喜与语今昔。江人多答言,江雨七日夕。此水已七年,今复高百尺。 乍晴复有雨意:坐看江水满,又见飞鱼立。白鹭点苍烟,青山云复急。 中秋喜晴,怅然有怀:清秋沉雨后,高岭白云新。江上待明月,杯中怀故人。孤吟看鹭起,野泊听鱼巡。醉意本无限,诗情字字真。 时扬帆进七里垅,图严子陵钓台与诗。是日以山风不定,三转帆,三剪洋,洪波有声,洄潢不律。 题钓台诗云:岭秀峰迴忆昔游,富春无日不清秋。风来六月祠前冷,水合千溪影上流。台放云开双锦绣,亭容雪暖一羊裘。惭予未见先生面,三过桐江费短讴。” 项圣谟在停留桐庐期间因遇大雨大水“行舟不循故道,以战惧不能补图,止录其诗”,逗留期间“步遍桐城”,作诗四首。直到中秋日天晴扬帆进七里垅(泷)才又动笔画了严子陵钓台并题了诗,表明其是“三过桐江”。记中“清子港”应该就是富春江支流“清渚江(港)”。 在画卷中后半部分,江景规模缩小,两江交汇处开始出现一座江洲之上的近山,构成了一个颇为复杂的空间,侧身山体、入江交汇口、江中洲渚,小山以及远山,显现出了吴越山水标志形象。再往后复趋于平静,观者似临江而立,对望江山,平远的视象,却有“左中右三山”并“近中远三层”,以南望北,远处舟楫林立,城郭俨然,这是严州城(梅城)和“双塔凌云”的景致。最后一段突现如屏障般直立起来的陡峭山崖,山体形象变得复杂起来了,画面止于此,似乎也标志着北方中国(山水)的开始展现。他此行虽频遭险境但最终抵达了道教圣山白岳齐云山。 画卷以墨、色渲染,白粉烘云,与崇尚笔墨传统的文人画风尚颇为迥异。项圣谟面对越江景色感叹“此从来画史所未能梦见者”,显然他肯定联想起过往画史的种种图式,但却并不认为这些图式已穷尽造化。在当时画家都选择了转向复古与笔墨的时候,项圣谟选择了直面自然。在风格意识愈加强烈的晚明画坛,试图从远离山水到回归山水,使风格服务于再现,绘画语言匹配于实景,再度让山水画唤起对真实山水的感知,这无疑可以视为一种积极探索。 项圣谟后续还经历了什么或许永远不得而知,但在崇祯十七年(1646)正月,项圣谟一家避乱搬到桐庐,在其一套《写生册》中的“兰”图上题到:“丙戌正月寓居桐江,离乱之际,切念王香,幼蒨以盆兰分供,喜而图之”。 |

| 原标题: 项圣谟“剪越江秋”图 |

| 作者: 网络编辑:俞俊 |