| 承志亭映射一家三代的爱心接力 |

| http://www.tlnews.com.cn/2024年02月19日 08:59:57 |

| 黄水晶

江南镇樟坞村贤茂自然村与小潘村之间,有一座凉亭,称承志亭。远看承志亭,白墙黑瓦,小巧玲珑,犹如一尊安放在墨绿色织锦之上的宝鼎,显得稳重而高贵。该亭在民国《桐庐县志》点校本126页上有记载:“承志亭,在步青桥西,章锦庭遵祖母余(应该是姚)氏遗命建。”步青桥就在亭子东边那条溪流上,现在已经拆除。章锦庭是贤茂自然村人,他是章玉泉的第二个儿子。他的祖母姚氏,是章玉泉的母亲。章玉泉爸爸是苏州地方上的一个地方官(应该是七品官),因而章玉泉母亲姚氏自然地被朝廷册封为七品敕命夫人。姚氏死后,她便自然成了章锦庭的太孺人。承志亭即是章锦庭遵照姚氏,他的那个太孺人的遗命而建造的;也是章锦庭遵照他父亲章玉泉的遗命而建造的。小潘到彰坞的乡村公路开通前,居住在彰坞村贤茂自然村这一带的人进出这里,都要从这个亭子里经过的。行人以及在附近干活的人,他们累了都会来这里歇歇力,遇到极端天气,他们就会来这里躲躲太阳避避雨。 承志亭是依照东西方向建造的,这样能防止北风直接进入亭子里。小路穿亭而过,出东门折南,就到了步青桥。承志亭拱形大门开在亭子的东西两边,门两边分别设有石板立脊。大门上方,分别镶有长方形石板门额。西边嵌着的就“承志亭”三个字,东边门额特别长,北半边是“承志亭”三个字,南半边是一篇亭记。15年前,承志亭门额与亭子内柱子上有字的地方都涂满石灰,人们不知道上面写着什么,现今搞新农村建设,村人将其一一进行了清理,还将原来石灰盖着的字填上醒目的黑漆,以吸引过往行人驻足认读。

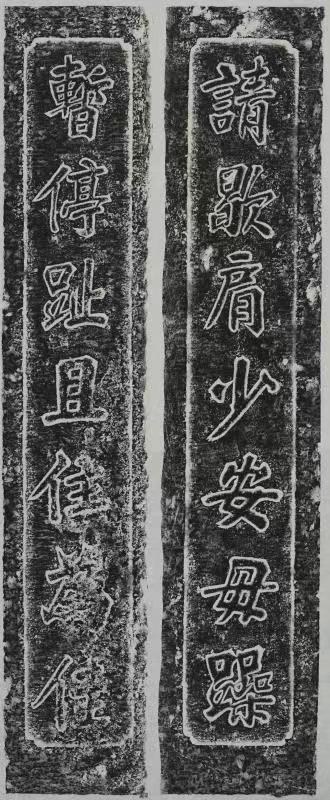

承志亭东西长7米,南北宽5米,面积35平方米。墙面由砖石砌就。为美观,东西墙头上方还砌成了观音兜。亭内,6根石柱子组合成3屏屋架。屋顶两坡硬山顶。南北墙脚跟设有供过往行人休息的坐凳。亭内地面平整,出面处皆铺有鹅卵石。 贤茂自然村自古以来,文人辈出。这亭子如同该村的门面,这里的一砖一瓦、一石一柱,处处呈现着文化的意蕴、文化人的儒雅。请看,此时已有行人挑着担由西进入亭内,才站定,厅内第一对石柱上就似乎有“声音”传来:请放下担子,让肩膀歇一下,喘口气,安下心,不要着急;坐下来,让双脚暂时休息一下,这是最好选择。试想一个挑着担急急赶路的人,一个汗流浃背、气喘吁吁的路人,一进亭里,立马得到如此暖心的劝解安慰,他的心里会有什么感觉?你这是在给他喝解渴的茶水啊!你这是在给他递一罐冰镇汽水啊!

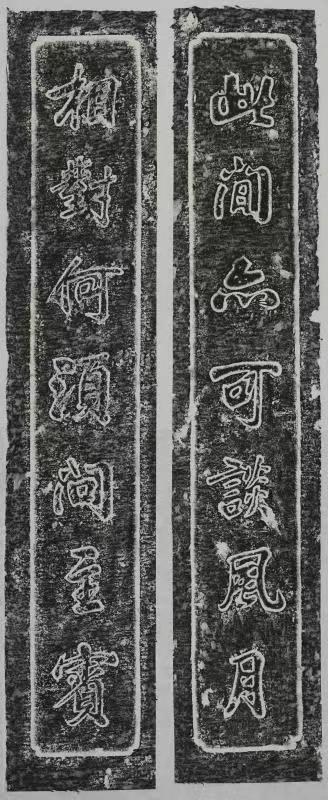

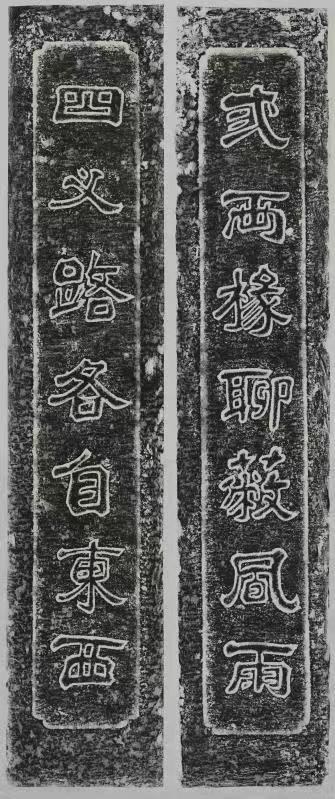

在路人进入凉亭的时候,突然发现里面已经有些许陌生人在里面坐着了,而坐着的人也许是老人小孩,也许是姑娘小伙,此时你也许站也不是,坐也不是,觉得很是尴尬。这时候凉亭中间那对石柱又在对你“说话”了:相逢即是有缘,做什么要在乎先来后到,谁大谁小,主宾次序。在这里,你什么顾忌都不要有,什么道听途说、市井奇闻都可以说。 待你休息好了,天也聊够了,这时你拍拍屁股又要上路了。此时东头那一对石柱上的对联似乎也在与你“作别”了:我这里三两椽子几片破瓦,不过是暂时给你挡下风避下雨而已,前面的路四通八达,你要去哪就去哪,尔等从此各奔东西吧! 承志亭里的对子字写得漂亮不?大气不?那话说得温馨入耳不?想象中,出对的人应该是一位境界高远、学养深厚的大师,他这与人的交流,言简意赅、亲切暖心。写字的人,楷书、隶书都精到,绝对是个书法高手。坐在这凉亭里虽说只是短时间的休息,实际上它却是让你在这文化的染缸里浸染,不知不觉间,你会发现,从这里走出去的你变得与刚进来时的你不一样了,你也变得像个有文化的人了。 从承志亭东门出去,你可能有点依依不舍,那么就让我们在回头之间,好好看一看镶嵌在大门上方的那一块门额,好好读一读门额上写着的那一篇《亭志》吧。

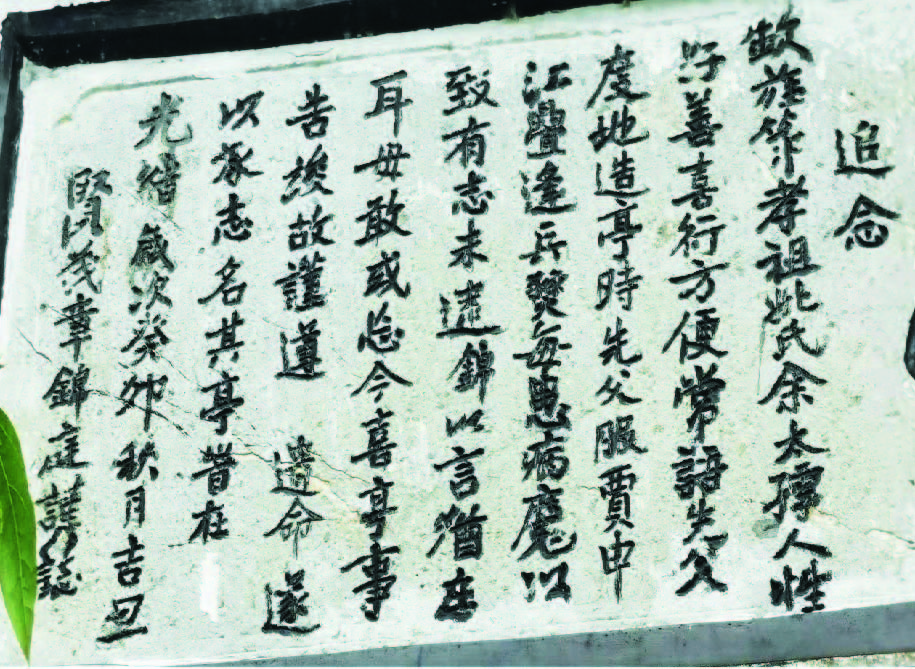

追念 钦旌箓,孝祖姚氏。余太孺人,性好善,喜行方便。常语先父,度地造亭。时先父服贾申江,叠逢兵燹,每患病魔,以致有志未逮。锦以言,猶在耳,毋敢或忘。今喜亭事告竣。谨遵遗命,遂以承志名其亭。旹(时)在光绪,岁次癸夘秋月吉旦。 贤茂章锦庭谨志 为阅读方便,这里我将这篇亭志大致翻译如下:追念朝廷典籍里表彰过的我的孝祖姚氏。我的太孺人姚氏,是个乐于为善的人,她总是喜欢做能够给大家带来方便的好事。我父亲章玉泉在世的时候,她常常与他说,让他在老家村口,选块合适的地,造一个亭子,以方便行人休憩。那时我父亲章玉泉在上海,正忙着经商创业。时运不济,父亲的产业偏偏一次又一次地遭遇战火。诸多的烦心事直弄得他焦头烂额,身心疲惫;偏偏在那个时候,病魔又缠上他,以致于一直没能完成他母亲姚氏要他建亭子的心愿。父亲眼见自己大限将至,不得已,他只得将他母亲交给自己的任务转交给我(章锦庭)了。我(章锦庭)始终记着祖母和父亲的遗愿,不敢忘,也不能忘。今天我高兴啊,祖母交给爸爸,爸爸又转交给我的建造凉亭的这个事终于做成了。因为这个亭子是为承继太孺人姚氏、先父章玉泉的遗志而建造的,这里我就以“承志”给它命名了。 光绪二十九年(1903年)年秋月吉旦。 读完这篇亭志,我内心沉甸甸的,深深感觉到了章家祖孙三代人寄托于这亭子上的那份爱心与孝心。姚氏欲做好事,想建造一个凉亭,可她一个女人,没有将其付诸实践的能力。为实现心愿她只有一次又一次地叫儿子章玉泉帮她做这事。建造一个凉亭是需要不少钱的,做妈妈的既然叫儿子为她建造凉亭,自然会将准备的钱一分不少交到儿子的手上。儿子章玉泉是上海的企业家,自己有钱,可他无法拒绝母亲交给他的建造凉亭的钱。他知道母亲信佛,她建造凉亭是为了积德,获得福报。倘若自己出钱建造凉亭,那这亭就不能算是母亲建造了。章玉泉是个有孝心的人,他一口答应给母亲建造凉亭。可现实很残酷,在他能够给母亲建造凉亭的那段岁月里却因为国事无常,兵荒马乱,疾病缠身,他没能在母亲健在时完成她的心愿。母亲一走,这事就成了章玉泉的一个心结,一份无法驱除的阴霾。开始他自认为总有机会完成母亲遗愿的,没想天不遂人愿,随着自己病情的加重,老天不留给他完成帮母亲建造凉亭的机会了。不得已,他只有让自己的儿子章锦庭来偿还自己欠母亲的这笔心债了。奶奶和爸爸的两份心愿压在章锦庭肩上,这担子对他来说实在是太沉重了,以至于在他爸爸离去的那段日子里,总觉得爸爸时时刻刻在他的耳边催他赶快去做这件事。他自己呢,也是一天到晚都在想着做这件事,正如他自己在《亭记》里所说的,这事“不敢忘,也不能忘!”1903年的秋天,章锦庭终于把代表着奶奶爱心、爸爸孝心的遗愿给实现了,他将他们交代他建造的亭子,实实在在地建成了,一家三代人终于完成了一个充满爱心、给他人提供方便的壮举!此举自然也体现了自己的孝心!有道是“积善之家必有余庆”,章家家族正是延续了这份爱心与孝心的缘故,他们这个家族才会贤能辈出、昌盛永继! |

| 原标题: 承志亭映射一家三代的爱心接力 |

| 作者: 网络编辑:俞俊 |