| 王伯敏:卓尔不群的背影 |

| http://www.tlnews.com.cn/2023年09月15日 07:51:42 |

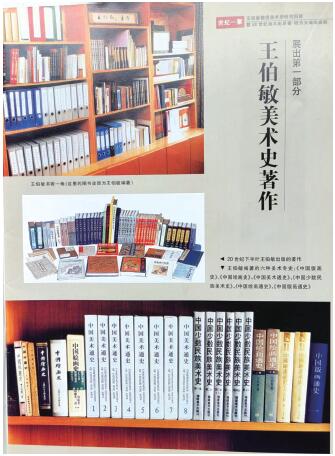

| ■ 余守贞 一个瓯山越水人,长年劬学竹相邻。 论评南北千家画,君有才华胜爱宾注。 ——黄宾虹赠王伯敏 今年初,我参加一次县文联召开的“王伯敏百年诞辰”筹备座谈会,红色横幅上的“筹备”二字,让我联想起“未雨绸缪”的工作部署;与会者那熟悉的身影,又使我心里泛起一股暖流。 大家的发言,瞬间勾勒出王伯敏居住桐庐时色彩鲜明的掠影——他坦诚谦和,连请他传道解惑时,也能感受到他对每一个前来求教者的尊重,使人留下难忘的美好记忆。我想,这就是他那令人“即之也温”的精神光环吧;在助推桐庐文化事业发展的过程中,他不辞劳苦,鞠躬尽力。大家知道他于1949年曾出任浙江省温岭县文教局首任局长,却不久就辞职教书去了;但当桐庐县有关领导请他出任县文联名誉主席时,他竟欣然同意,并共襄其政,肩负起重大文化课题的论证和确认工作,为桐庐地域文化做出了杰出贡献…… 我和王伯敏先生因文识荆,受到过他的青睐,还蒙他馈赠书画和酬和诗词等,我深知他书画作品的艺术高度,却无法报答,只能愧领了,但这样的知遇之情,我永远忘不了。今适先生仙逝十周年,权以“半唐斋”“守拙”“名士风采”为标题撰文,以记先生之懿德高风,抒发我绵绵的哀思之情。 半唐斋 “半唐斋”是先生书房的雅称。因收藏有“敦煌莫高窟写经残片”“唐人写经残卷”,先生视之为珍宝,故认为以“半唐”命名,名不为虚也。 半唐斋文房四宝俱全,满室书香,先生置身其中,坚持“日课”。何谓日课?“简言之,学做人,修作业,日日进行,寒暑不间断。”“昔日王荆公、顾亭林、黄宾虹古今诸贤之日课,余效之也。”先生如是说。 先生在半唐斋经常挑灯夜读,或挥毫作画,或提笔撰文,将自己对美术史研究的心得、思考驱遣到笔端,凝集到纸上,穷数十年之功,于20世纪下半叶写成《中国版画史》《中国绘画史》《中国美术史》《中国少数民族史》《中国绘画通史》《中国版画通史》《中国民间剪纸史》(剪纸史创作于21世纪初)等七部美术专著,计一千多万字。同时还创作了《中国画构图》《山水画纵横论》《唐画诗中看》《古肖形印意释》等六十多种美术专著,连同史著合计皇皇巨著两千多万字。中外美术界评论说:“20世纪美术史家中唯王伯敏一人。”其中《中国美术通史》八卷本获国家图书出版社最高奖——首届图书奖,20世纪90年代,国务院表彰其为国家文化艺术事业的发展做出贡献的卓有成就的美术史论家。21世纪初,分获国家、西泠印社终身成就奖。有的史著被外国学者翻译成外文,影响布及海内外。日本著名美术史评家正本闻义称:“他的《中国美术通史》的价值在于给东方美术史的研究以向导。”美国史学家高居翰1992年在《瞭望》周刊上撰文称:“王伯敏在美术史研究上的贡献是划时代的,也是一座里程碑。” “多才博学,学者通儒。”这是中国美院及美术界同仁对他的一致评价。 王伯敏工书画,画风清润、苍茫、浑厚,精于竹石,写江南云山,尤见其趣,被誉为“学者妙造”。“山水画以苍茫浑厚为难,吾见伯敏《雁荡双峰图》是得苍茫者。”潘天寿如是评价。赵朴初题诗赞其画云:“一卷画成黄大痴,构思妙造雨催诗。”浙派画家们一致赞誉王伯敏为继黄宾虹、陆俨少之后,浙江画坛又一山水画大师。 王伯敏不仅善文亦能诗,他的格律诗韵律规范,清丽可颂,有《柏闽诗选》出版,其论画诗二十首中之一:“咫尺千山舞,依稀万木荣。长河无点墨,似见墨纵横。”以诗语论画,道出了画的真谛:“凡画不画云,不画水,而画中云水可见,此藏中之露,亦即虚中有实。”民间画工有口诀:“画了鱼儿不画水,此间亦自有波涛。其理相通。”词人夏丞焘评其诗云:“稳健生趣,质而不俚,如其山水画所作。” 王伯敏通音律,善弹琵琶,早期在半唐斋做过客的人士中,一定有人听过他的独奏,或许还记得那珠落玉盘之旋律吧。后因忙于治史,不得不作“鱼与熊掌不可兼得”的选择,而放弃了音乐。孔子有六艺,王伯敏正此谓也。 王伯敏从半唐斋起步,走向全国,走向世界。 守拙 “守拙”,是王伯敏先生手勒在一块自然大石上的格言,屹立在大奇山庄的绿丛之中,如今人去碑存,为寂寞山庄增添了几分诗意,也见证了先生不张扬、不流俗,谦和内敛的品性。 先生对“守拙”二字的解释是:“我很笨,年轻时受黄宾虹用水启发,绘龙王行雨之画,酿成水灾,废画一堆;有时遇巧,水生波澜,又自得其乐。”由此,他立下自律“人若一能之,我必十为之;人若十能之,我必百为之。”以此自志,并温故知新。 先生还认为,学问之道在于德,有德者虚怀若谷。“画有法,成为道,用之不竭;因法有尽,道则无尽。” 西泠名家陈振濂先生撰文这样评价他:“王伯敏先生的学术业绩极为庞大,但他矢志不渝、专心致志皓首穷经,把一生献给中国美术史研究的人生踪迹,至少在他的同辈人中是罕见其匹的。而这种富贵不能淫、威武不能屈,一心专注绝不旁鹜的治学态度与学术精神,更是造就他煌煌功业的最根本所在。” 陈先生的这段文字,令我如饮醍醐,他所言与伯敏先生在桐庐治学的精神风貌毫无二致。 举例来说,当年,桐庐需要先生就桐庐是《富春山居图》的创作原型、桐庐为“中国画城”,两个文化课题作权威性表态,他同样以专心致志、一以贯之的守拙精神逐题逐项进行考证,缜密思考分析,做出判断后,以极负责任的态度写成文字:《富春山居图》在历史上已成为流传有绪的名作,画作者黄公望善浅绛山水,而今大奇山日暮,那一抹淡欲无的斜阳,无异是黄公望的设色;而今远看大奇山势“斜落”,又看山间“矶石”峥嵘,都具有黄公望的画风。桐庐确为《富春山居图》创作原型。潇洒桐庐是诗人忘返画家忙的地方,是天然的“中国画城”。并把这一论述写进了后来他与饶宗颐、欧豪年、陈佩秋共同创作的《新富春山居图》的题跋中(详见《拾遗斋留梦》228~230页)。 他在桐庐治学中的精神光芒,感人至深的是他创作的《中国民间剪纸史》的底层情怀——他身患心脏病、高血压等五种疾病,却写成一部45万多字的剪纸专著,他在序中倾吐的心声是:“中国民间剪纸,是以中国亿万劳动人民为主体而创作的一种富有生命力的艺术,是千百年来农耕文明所形成的艺术体系。”“它那十足的土味,包含着民间大众的情谊……民俗少不了它。”“可是作为一种意识形态,它始终处于下层地位,不属‘经典’性的‘殿堂’文化……因此,不能没有它的专史。”《剪纸史》出版后,既为国家成功申遗立下大功;更为底层艺人建了史,立了传!不禁联想起唐代诗人李绅的《悯农》一诗:“锄荷日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”看来,底层情怀,在知识分子中,是一种文化传承。 “守拙”,是一位虚怀若谷学人操守的写照。 名士风采 王伯敏的名士风采和他的学术成就一样,独领风骚。下面是我亲历的几个有趣画面。 2006年《中国民间剪纸史》付梓前夕,我奉命为王伯敏撰文,首次随市县剪纸研究会主任宋胜林、楼一层、青年作家李龙叩访大奇山庄,得识先生和其夫人钟女士、女儿王萍,他们的谦和与朴诚给我留下了极美好印象! 坐下不久就发生一件趣事——当我取出一本拙著奉赠先生时,他未着一言,就将我从座椅上拉起一同走向他的书房,在座者几乎都含笑怔怔地看着先生!他自己却毫不在意,似乎遵循礼尚往来之道,取出画册签字相赠。我看着琳琅满目装满先生著作的书橱,不禁惊讶地自语:这就是那位著作等身的史学界之翘楚吗?怎么倒好像是一个天真无邪的孩子呢!我笑了,先生也笑了。由此我不禁怦然情动,暗下决心,一定要写出一篇不同于《勒石篇》风格的文章来。 2007年新春,我和文化界40多位同仁收到了王伯敏先生一份请柬:“兹值丁亥新春,惠我真情,故书一柬邀请雅聚,虽无丝竹,互问平安,吉语入耳,足慰同好。”还有一则附言:“欢迎大驾,不收任何礼物,君若带来,拒之席外,说到做到;有请有来,高谊可见,谢绝回请,说到做到。话说前头,免失礼数,王伯敏性格也。” 这是一份情趣盎然的请柬,也是一次毫无功利色彩的纯情之请,呈现了一位名士的生活情趣和审美趣味。 “王伯敏性格也”——感动四座。 2011年春末,我应约到大奇山庄探望刚由杭返桐的王伯敏先生,不料,这竟是我们一生中唯一的一次两个人的晤谈——笔谈加口述,既畅且欢。话题从时任县文联主席董利荣的《范仲淹与潇洒桐庐》一书切入,说到范氏一门三杰,哲学家的范蠡,文学家的范仲淹,历史学家的范文澜。由家学渊源又转到眉山苏氏一门父子三词客,在唐宋八大家中竟占有三席。还追溯起建安文学中的曹氏三父子,谈及曹操的《短歌行》先生欣赏“青青子衿,悠悠我心”,赞其求贤若渴的表达,提升了诗歌的感染力。而我心中则涌动着“契阔谈宴,心念旧恩”,它传递了人类的感恩之心!我们都赞赏曹丕与王粲、陈琳、孔融等建安七子亲切无间、精神平等、互相倾慕的文学情谊!正因为有曹丕,才构成了“邺下文学集团”的盛世。接下来又谈到格律诗,先生喜欢李、杜,说他们创造了唐诗的历史地位,我则喜欢李义山,认为他是朦胧诗的鼻祖,尤其是他的卑微和委屈的一生和自己颇多相似之处。 不知不觉过了两个多小时,谈兴仍未稍衰,想起他新病初愈不可过累,便起身告辞,出乎意料,先生竟拿起手杖送我。 从大奇山庄到14路公交车站约有一里左右吧,我们在沉默中走着,沿途群楼林立,绿色相伴,四周阒无一人,多了一种寂静之美。此时先生忽然低声说道: “在杭州家中时,一次我从书房走到客厅,往返走了两次。” “在家里散步呀?”我问。 “不是散步,是找眼镜。”他接着又说:“当老伴抓起我的手问‘这是什么?’我才发现,原来眼镜在我手里呢!” 我被逗笑了,心里有点凄然,岁月不饶人啊。 车站到了,有车等客待发,我忽然想到让先生独自回去不妥,他也欣然同意我送他返回。回去的路觉得距离被缩短了,一下子就走到了,远远就看见先生的女公子王萍在大门口翘首眺望!然后,我们三人含笑而别。 回来的路上,我思绪如潮,心想,似先生这样一位盛名之下的大家,在求画、求字、求教不绝于前的时候,内心是否也会有和“无家张俭”一样的寂寞呢? 最后,让我以当年贺《中国民间剪纸史》付梓时写下的两首诗结束此文。 一 笔耕六十砚田秋,秋水才华溢九州。 七部奇文惊海宇,一帘锦字著书楼。 人因品贵人多仰,道遇清平道更修。 三史罕人今逸少,门墙桃李尽风流。 二 才高八斗岂能量,学贯中西镇日忙。 妙手丹青称逸品,罗胸诗句赞评章。 锦心绣口澄如镜,劲节高风梦亦香。 试问先生缘底事,只因抛却利名缰。 注:爱宾,真名张彦远,唐代绘画理论家,著有《历代名画记》。

|

| 原标题: 王伯敏:卓尔不群的背影 |

| 作者: 网络编辑:杨露萌 |