| 【分水镇】武盛村 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2015年12月08日 10:18:02 星期二 |

| 【村史沿革】·基本概况

分水古镇 武盛村,属桐庐县分水镇,位于分水古城中。2004年,行政村区域调整,由原白沙村、东关村、玉泉村、县东村、县西村合并为新“武盛村”,因武盛街贯通五村而命名。辖桃源山、白沙、梅坡山、彭坞、高坞、东梓坞、九龙山、荷花坪、红庙塆、蛇皮山10个自然村,25个村民小组,共1751户、4733人。行政村面积9.93平方公里,现有耕地面积140.07公顷,主导产业制笔、蔬菜。 武盛村为分水古城区,山环水抱,风光秀丽,积淀了深厚的历史文化。在1380多年前,分水街上是一个荒凉偏僻小乡村。公元621年,唐朝开国皇帝李渊登基的第四年(即武德四年)把桐庐县西北部七个乡划出,另外设县,县界东至桐岘乡,即新登的下港(岘口)起,以富春江中为界,与桐庐之窄溪隔江相望,南以分水江为中心线,北自桐君山起上至毕浦不属桐庐,取一水中分之义,而命名为分水县,县城就在分水老城区。武德七年(624年)又撤销分水县建制。如意元年(692年),武则天称帝(史上称“后周”)后的第三年,又重新恢复县制,取名“武盛县”,顾名思义也。

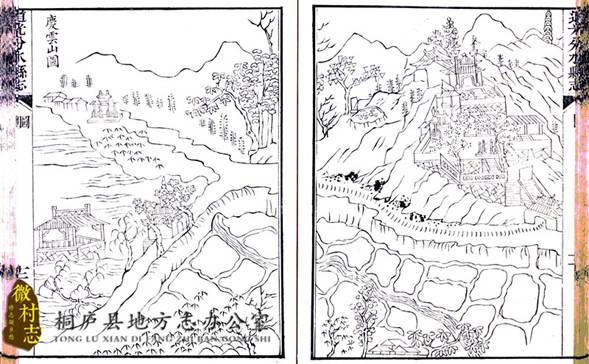

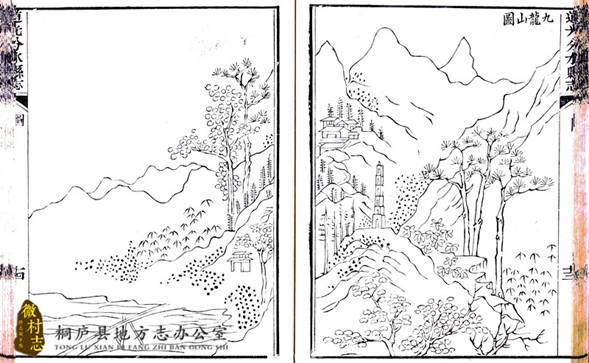

清光绪年间分水县城图 旧时,城中有两条老街,一条为武盛街,东起分水江边的河埠头,西跨月溪到西泉井,长约五华里,这条街从唐朝一直沿袭至今。街道狭隘,路面全用小鹅卵石铺砌,街道两旁店家门前都用长青条石板铺垫,从东门到西门有几百家店铺。清咸丰年间兵燹,安徽、湖北、江西、金华、绍兴等地客商来分水经商落户,使分水商贸颇显繁荣。另一条后街在东岳庙前。城中多巷弄,多以世住居民的姓氏命名,如王家巷、臧家巷、罗家巷、陈家巷、刘家巷等。据民国《分水县志》记载,城中有井泉29处,皆为城中居民饮水之源。城中有大小池塘20多处,是居民们灌溉洗涤之用。 分水经历千年风雨洗涤,留下了许多名胜古迹,保存较好的有古县衙遗址、状元坊、玉尺楼、洗砚池、文庙、梧桐祠、玉华泉等。对于分水的水光山色,历代文人雅士歌咏的诗篇达千余首。唐代进士罗万象、喻凫,宋代睦州郡守陈大经,元代亚中大夫湖南宣慰副使藏梦解,明朝分水知县李永奇,因爱恋这里的山水风光而定居于此,长眠于斯。 分水虽在历史的长河中屡经嬗变,但古风犹存。漫步在古街上,感叹那如烟往事和岁月的变迁。 白沙自然村

白沙潭 白沙村在分水城区五云山的东南向,为一大片沙土冲积层形成的小平原。前溪沿村南而过,与北来的分水江相汇,土壤松软肥沃,播耕种植,四时皆宜。 白沙村有上白沙、下白沙之分。上白沙在五云山东面,1969年7·5洪水后,部分村民迁居于此;下白沙村在前溪北边的岸上。村中几十户农家,家家屋旁栽有翠竹、桃梨等果树。春天,开阔的田野里油菜花一片金黄,诱得游人常来踏青观赏。清明前到河滩边、田头地角来采嫰艾(用来做清明馃)的妇姑络绎不绝,她们浴着熏人的暖风,嗅着醉人的花香,浸润在慵懒的春光里,快乐从心底溢出。 夏季,前溪涨水时,村民们常到溪里去网鱼。晴朗的夏夜,月光照在溪水里波光粼粼,有的村民为纳凉消暑就到溪里去浸泡一下,或坐在溪边的石坎上点燃一支烟,仰望满天星斗,凝视南岸一片黝黑的山冈,听潺潺下滩的流水细吟浅唱,直到夜风起了丝丝凉意才慢慢不舍的回家。 白沙岭在前溪对岸镜架山上,那是一个大山凹。旧时岭上有白沙亭,过往行人常在亭中憇歇,惬意享受那大自然馈赠的清风美景。往北望,古城新貌尽收眼底,向南望,山坳深深,可去桔子坞、川门等村。明进士童轩著《登白沙亭望民》:“初日照林扉,山深客到稀。柳溪莺独啭,麦陇雉双飞。少妇提筐出,中男荷畚归。盛时征赋少,生事莫嫌迟。” 白沙村数遭洪水肆虐,由于江水改道,村东堤岸不断被江水冲刷崩塌,原先一些住屋和田地已成沙滩。分水江水利枢纽工程的建成,多年饱受雨水泥泞之苦已成历史。2007年元月新龙大桥的建成,使下白沙成了镇上往来龙潭村、臧家村、大张村的便捷通道。 东关自然村

东关村 东关村在分水城东头,东临分水江,南面有高畈、长畈大片田野,西面北面与玉泉村田舍相连。座落在东关村的山坡有梅坡山、五云山。 梅坡山,山势平秀与五云山相望,旧时植梅盈坡,每当梅花盛开之时,文人雅士携酒赋诗乐而忘归。梅坡山上有东皋庵,明邑人邱礼所建,何玉芬有《梅坡春晓》诗:“东阁客虽去,南山花不迟。户环深秀色,日照最高枝。细仿晴时帖,清吟梦草诗。欲寻香暗处,惟有鹤先知。” 山下原有东湖一泓,湖旁有文昌阁,近侧有《三世名医》石牌坊,是明朝万历四年朝廷为太医院吏目吴嘉言旌建。 1956年10月以前,从分水到外地去的主要交通工具是船。故昔时分水东门河头埠较繁华,五云山脚城外有一条“东头街”,河头埠临江而立,江面开阔,水流平缓,清澈见底。江上船只往来,白帆点点,船夫负纤奔走于岸边古道、溪滩。江边泊船桅杆林立,河边有修船厂,常能听到敲补船只的槌击声。1956年10月分(分水)新(新登)公路建成通车,公路运输逐渐替代了水运,河头埠也渐渐清淡冷落了。

【文化古迹】·“三世名医”石牌坊

“三世名医”石牌坊 明朝嘉庆年间,分水吴嘉言出身医药世家,其祖父和父亲皆为名医,他子承父业,尽得素难等书之玄妙,他不但医术精湛,医德更为高尚,不分贫富老幼,有求必应,治愈了许多疑难杂症,曾以“一针救两命”闻名于世。 相传吴嘉言一次出门行医,远远听见一片哭声,只见一口棺材从城门口抬出,一群披麻带孝、哭哭啼啼的人迎面而来。一打听,方知死者为年轻媳妇,因难产而死。吴嘉言朝棺材往去,只见棺材缝隙里有鲜血在不时往下滴,这时他猛然一惊,连忙赶上前去,连声喊:“快停住,此人有救!”此话一出,众人都呆住了,哭声骤停。在当时开棺露尸是犯王法的,吴嘉言为救人,立下生死文书。吴嘉言仔细地为死者检查了瞳孔和脉搏后,对周围的人说:“有救,有救”。说着便从随身所带的百宝囊中取出银针,往死者的身上头、手、脚的穴位上扎,接着又拿出药丸碾成粉末,用水调和,撬开“死者”的嘴巴,一滴一滴灌下去,“死者”终于慢慢地起死回生,还生下了一个白胖胖的小宝贝。 从此,乡人纷纷称颂吴嘉言有起死回生的本事,名声一传十、十传百地传,一直传到了京城。后来,吴嘉言被朝廷召用,担任太医院的吏目。在太医院,吴嘉言利用余暇,潜心研读古代名家医典,尽得其中真谛。他的医药知识和技术日趋完臻,可谓“药到病除,得心应手”。他总结了前人的经验和自己的临床实践,撰写了《医学统宗》三卷、《针灸原枢》二卷、《医经会元》十三卷。 明万历四年(1576),朝廷为表彰吴嘉言一门三代的卓越业绩,在分水东门外(今武盛街北、九龙路与武盛街交叉的丁字路口处),建了一座双柱一门的青石牌坊,上方镌刻“三世名医”四个大字,彰显吴氏一门三代名医。石牌坊宽3米余,高6米多,二层翘檐飞角,门柱前后有石雕立地护卫加固。工艺古朴,高大精致,甚为壮观,是一座古代石雕工艺珍品,可惜的是这座牌坊存世仅390年,于“文化大革命”中被毁。 “三世名医”牌坊虽然消失,但是吴门扁鹊的业绩被载入《中国人名大辞典》《中国医药大辞典》《针灸精萃》《万历严州府志》《光绪分水县志》《桐庐县志》等史册。

【文化古迹】·五云山

道光分水县志中的五云山 五云山亦称龙口山、庆云山。五云山山势平缓,古木参天,沿磴曲折而上颓垣中有古碣,为梵宇旧址。山麓原有玉尺楼,斜行数十步有东斋先生洗砚池,池宽丈许,水清浅植白莲花,花瓣犹留墨点,相传为先生所植。池旁环以短垣,垣外一老松如苍虬攫空,旁有六角小亭极幽雅,为清道光时知县吕懋荣建,曰余韵亭,亭前风过花香,怡人心志。邑人王洽洗砚池诗:“一泓浅碧落松坡,濯濯随落孺子歌。偶尔诗仙濡翰墨,长教骚客忆磐阿。祥云玉尺量文锦,细雨兰膏漾青螺。我亦艺林从事者,却思拾渖浣新荷。” 分水县志记载,唐时施肩吾读书其上,一日天上现五色祥云,肩吾见之,后果于元和十五年(公元820年)状元及第,朝廷派任江西观察使,但上任不久辞官隐居于洪州西山(今南昌市西)。他不恋宦途,选择自然,返璞归真,栖止玄门,养性林壑。晚年开发澎湖之壮举,据《台湾通史》载:“及唐中叶,施肩吾始率其族,迁居澎湖。”是我国开拓澎湖的先驱者,功不可没。施肩吾一生著有《西山集》诗集,《全唐诗》收录他的诗190余首;道家著述《钟吕传道集》,该书在中国古代道家养生文化中占有重要地位。

五云山施肩吾读书处与洗砚碑 五云山有多尊古碑:施肩吾寄徐疑诗碑、肩吾及第告身碑、唐状元施东斋先生读书处、洗砚池、米侯重建五云山碑、游五云山记、中山纪念林、新建分水县立玉华小学于五云山记、革命烈士纪念碑等。

【红色印迹】·五云山革命烈士陵园

五云山革命烈士碑 五云山革命烈士陵园位于分水镇五云山上,墓地座南朝北(因大多为北方人寓意面向故乡之意),背靠五云山北麓,墓地林木荫翳,环境幽静。这里安息着15位革命烈士,他们分别牺牲于百江麂坞岭战斗和分水黄山头战斗。 1949年农历七月初三早上,原分水县第三区区政府干部龚松元、宋建国在黄山头遭土匪袭击壮烈牺牲。中国人民解放军第三野战军103师307团得到消息,派三营九连一个排前去支援。部队追击到百江东南面的麂坞岭时,受到土匪伏击。经过激烈战斗,击伤击毙土匪43人,而九连13位战士献出了年轻宝贵的生命。 原分水县人民政府把牺牲的13位烈士安葬在分水城西马家塘苖圃,上世纪六十年代因扩建淳分公路需要,后迁至五云山。1983年8月桐庐县人民政府公布五云山烈士墓为县级文物保护单位。2010年,分水镇政府出资对烈士墓重新修建,修建后的烈士陵园占地面积400平方米,保护范围1000多平方米。烈士墓虽处分水中学校园内,但因烈士英魂长眠于此,仍不失庄严肃穆,常有游人来此瞻仰凭吊。

【文化古迹】·宋孝宗与玉华泉 宋·玉华酒楼 玉华泉位于玉华山下,泉水清凉甘甜,色泽如玉。邑人陈凤《玉华泉》诗:“偶逐清风过野田,马蹄闲落踏花天。斜阳古渡横荆棘,淡月荒丘泣杜鹃。碧草同深南国梦,白鸥归带北门烟。行人若问春分酒,菱行丛生第一泉。” 相传有一年分水遇上了百年未见的大旱,田土龟裂,稻苗枯焦,镇上的大小水井干涸,老百姓只好到快要断流的分水江里去挑水,一趟来回好几里路,后来有人发现玉华山下玉华泉。玉华泉泉眼很小,但四季不枯,被人们寓为“救命泉”而闻名。而玉华山下的酿酒坊,用清泉酿制“玉华清露”酒,名声在外。

玉华泉 南宋孝宗帝南巡,听闻玉华泉,特来分水。孝宗帝登上玉华酒楼用膳,饮“玉华清露”,既醉心又醒神;品“莲花肉饼”“麂膊肚羹”“炒田鸡”“分阳季鱼”等菜肴。孝宗平时很善于控制酒量,因玉华清露和酒楼菜肴使他破了常规,饮至微醺。 酒过三巡,菜过五味后,孝宗帝举杯尝了几口用玉华泉水泡的茶连连称赞“茶适口爽心,真是名不虚传,可以称得上江南第一。”从此,玉华泉便命名为“江南第一泉”。邑人臧槐有《玉华酒楼遗址》诗:“山自清奇水自幽,宋朝佳话亦千秋。孝宗皇帝南巡日,銮辂曾经御此楼。”“野草闲花三月天,寻幽访古到山前。当年沽酒楼何在,此地空余酿酒泉。”

【文化古迹】·玉华山

玉华山 玉华山位于分水古城北面,与双峰山相接,海拔不向,但山势向东绵延,直至分水江边。昔时山脚下曾建有甘泉寺东岳庙、玉华酒楼、玉华泉等古迹。 宋时,孝宗帝南巡,銮辂曾经御此楼,称玉华泉为“江南第一泉”。宋进士陈恕有《玉华山》诗:“种玉仙人久不还,玉华千载尚名山。飞泉怪石空青外,瑶草琪花积翠间。道士著经时许借,邻翁放鹤每同闲。餐琼何必蓝田远,应有幽期一扣关。” 上世纪50年代,东岳庙尚有部分古建筑未拆除,庙中菩萨多已毁掉。听老人们说,该庙的菩萨个个塑得栩栩如生,有几处还装有暗机关,人若踩到机关上,菩萨会动起来甚至扑过来,把你吓个半死,可见我国民间艺人的创造力。 1954年秋,分水镇小学从文庙旧址搬迁到玉华山脚。校园边有两棵遮天蔽日的大枫树,一棵在土墩东头上,另一棵在土墩下的山脚地,玉华泉落在两棵枫树的中间地段,显得格外清幽,泉水晶莹如玉色,久旱不涸。至今,盛夏仍为村民们所钟情。

【红色印迹】·桐庐第一个党组织诞生地——东梓坞

80年代初东梓坞村 桐庐县第一个党组织诞生地位于分水镇武盛村东梓坞。东梓坞地处城北,林木葱笼,地僻人稀,环境幽静,鲜有人至。 1927年8月初秋的一个夜晚,在东梓坞濮立人家,由陈祖舜、濮岩、濮立人、何爱华、李莹(当时的公开身份是国民党分水县党部首任监察员)、陈策(时任国民党县党部执行委员兼工人部长)、王太玄7人成立桐庐县第一个地下党支部,时任浙江省常委兼秘书长曹仲兰代表党组织指定濮岩为支部书记。该支部隶属于中共浙江省委。 支部成立后,李莹、陈策、何爱华三人利用在国民党县党部工作的合法身份,组织农民协会,创办农民夜校,发动开展“二五”减租和减息运动,并提出“耕者有其田”的口号,大大激发了人民群众的革命热忱。

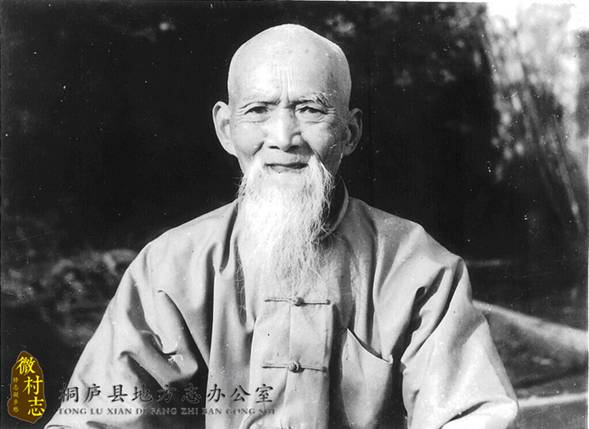

分水支部成员濮立人 10月,中共浙江省委遭到国民党破坏,敌人根据查获的名单,到处搜捕共产党人。李莹、何爱华被捕入狱,濮岩避往上海、青岛一带,陈策转移之安徽,陈祖舜、濮立人亦隐蔽于他乡及亲朋处。党的活动遂告停止。 中共分水支部虽然被敌人的魔爪所扼杀,但革命的火种并未被扑灭,1928年2月后,党的活动又重新逐步恢复、发展;1929年4月,隶属于中共杭州中心市委领导的中心区委成立,是桐庐县建立的第一个基层委员会,至1930年秋,发展了7个党支部,有党员79名。1930年10月,在中共永安区委的领导下,暴发了以毕浦为中心的分水地区农民武装起义。

【文化古迹】·九龙山

清道光分水县志所记载九龙山 九龙山座落在武盛村县东自然村,县东村在分水城中偏南,东北面连玉泉村,西面接县西村,南面有大片宽广的田地,从西向东流的前溪穿村而过,南面是群峰起伏的山峦。九龙山为县东主要山脉。

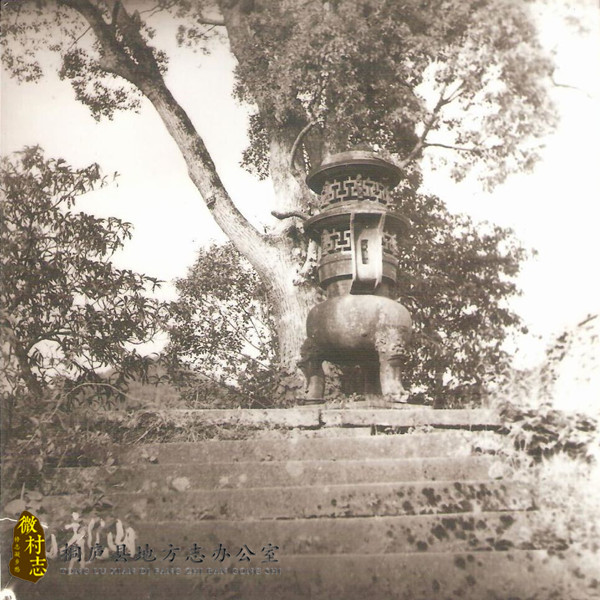

九龙山原东平王庙香炉 九龙山在城南四里,山下有仰止亭,山上有九龙寺雎阳庙,是为纪念唐代张巡抵抗安禄山叛军殉国而建。张巡坚守雎阳(今河南商丘),与太守许远共同作战,在内无粮草外无援兵的情况下,坚守数月而不屈,雎阳失守后遭杀害。唐肃宗因李翰疏请追赠其事,在全国各地建雎阳庙。分水里人王禹鏊谋作,王高捐山建庙。从山脚蜿蜒曲折而上有四百多石阶,叠巘盘空,天矫如龙,庙中香火殊盛。每年农历七月二十四日为张巡生日,据说昔时二十三日夜分水城中沿街商店门前的石板上都睡满了前来祭祀的人。道光时典史亢澄在庙后增建“环翠轩”,为登临者憩息之所。明训导金镕诗:“叠谳悬空削九层,盘空石磴齐云平。跻攀忽觉虚无尽,身世真从缥缈行。翠色低浮春嶂小,烟光遥漾夕阳明。劳人尘绪催归梦,不暇临风理凤笙。”

【文化古迹】·南山古塔

南山 南山古塔位于前溪南岸的南山顶上,建有七层,是分水古县城标志性建筑,“文革”时被毁。 据分水县志载,南山砖塔始建于明万历四十一年(1613年),县令游之光创建三层,未竣去任。清嘉庆十三年(1803年),邑令卜桐高捐增至七层。从始建到竣工跨越了两个朝代,历时190年完成,至1966年被毁,它在南山顶上耸立了163年后消失,使人颇感世事沧桑,传承之难! 原中国美术家协会副主席、著名画家叶浅予先生曾先后五次到分水南山脚下探访浙江省林业劳模余金发,并作诗画各一相赠,画为《分水愚公余金发造像》,诗为《分水愚公余金发之歌》:“镇前有座宝塔山,红卫当作四旧砍。镇民敢怒不敢言,愁看塔山徒悲伤。有位余姓老愚公,誓将塔山复旧观……”叶老为南山塔的被毁深感惋惜。 南山脚下一条玉带似的前溪,溪水清澈,溪上架着长长的小木桥,垂钓的渔翁、浣纱的村姑、嬉水的儿童、倒映在溪里的古塔,一幅韵味无穷的画面成为老一辈人心中梦想。

【自然风光】·荷花坪

荷花坪农家 县东村荷花坪是一处别有情趣的村庄。过城南九龙桥,沿南山脚下溯前溪而上,二里许就是荷花坪村。荷花坪坐落在南山、岩山、八曲山下一片平缓开阔的坡脚地上,顾名思义,这里既是一个长满荷花的地方,又有一片平地。一条条伸向山坡上的小径,数十户农舍就散落在这片高低不一的土坡上,背靠青山,面临前溪,村中路旁、屋边、坡上到处长满了各种果树。周围一排排茶丛就落在屋边,绿阴如洗的翠竹伴守着农家。 早春时节站在前溪北岸眺望荷花坪,盛开的樱桃花一片雪白,芳菲醉人。几番春风春雨,落花飘入前溪东去。漫步村中小径,含香带露,花瓣从树上轻轻地旋转飘下,落在行人的头上、衣袖上。荷花坪以盛产樱桃著名,村里40多户人家有樱桃树300多株,清明后樱桃开始成熟,贪嘴的鸟雀频频前来尝新,果农们用红绿布巾扎在竹竿上,挂上树梢驱赶鸟雀,这些红绿布巾如彩旗飘扬,迎风招展,煞是好看。 夏天,清溪一曲抱江流,长夏江村处处幽。天无纤云,烈日蒸烤,人们在家里竹榻上纳凉午睡,村前池塘里荷花盛开,几只泡在溪里的水牛甩着尾巴在柳树荫下悠闲地浸浴着,儿童们光着身子在溪里尽情地玩耍。 荷花坪东头的南山、背后的岩山和八曲山的古迹充满诗情画意。在岩山的小半山腰有一处清泉池,岩坞里有一座独兀的山峰,俗称“鸡心包”,岩山顶上山势卓立,古称文笔峰,有一条很长的山脊连向八曲山。臧槐诗云:“爱山踏空翠,时见鸟飞旋。雨过云留壑,风来松扫烟。岩腰衔落日,谷口咽流泉。樵子归何暮,橫担月一肩。”

【乡贤人才】·勤政廉洁王家坊

王家坊故居 王家坊(生卒年不详),字左春,清末分水县东村人。由拔贡选任为山西知县,先后治理过十个县。光绪初,三晋大旱,朝廷发放钱谷助赈。时王家坊代理潞城知县,在辖境内按户赈给,实惠均沾,并大力推行凿井、种薯等救灾措施。上司极为赏识,令各州县仿行,无数灾民因此得救。后任高平知县,当地百姓为主额赋役所困扰,生活凄苦,逃捐抗粮者比比皆是。家坊到任后,据产陈诉,请求豁免逃绝农民之钱粮。并重点稅章,减轻负担,使百姓处境有所改善。宁武原系故卫所,家坊旁搜博采,创编新志十卷。在天镇知县任内,革除陋规,淘汰冗员,发展农桑,举了不少善政。后丧亲归家奉葬,行囊萧然,身无余资,只得典衣治丧。 光绪十九年(1893)秋,分水境內遭受洪灾,家坊守孝在家,应县令刘亹之请,协助救灾事宜。在发放救灾粮款时,依据受灾实际,做到不漏发、不滥发,邑人称赞。不久卒于家。著有《吾馨斋文集》《学仕录》《退思录》《左氏兵略》等古今诗体十余种,因无钱终未付梓刊印。王家坊是一位不可多得的两袖清风、廉洁奉公的好官,他的事迹被载入《浙江通志》。 琅琊郡王家一脉在古邑分水是名门望族,宋时分水出了17个进士,竟有16个是王家子弟,其中王缙官至殿中侍御史、右司谏。王家坊是王族后裔,昔时分水城中有王家巷、王家祠堂、王家桥、王家厅、王家山等,近200余年的王家坊故居现仍坐落分水镇王家巷口。

【乡贤人才】·中国工程院院士王三一

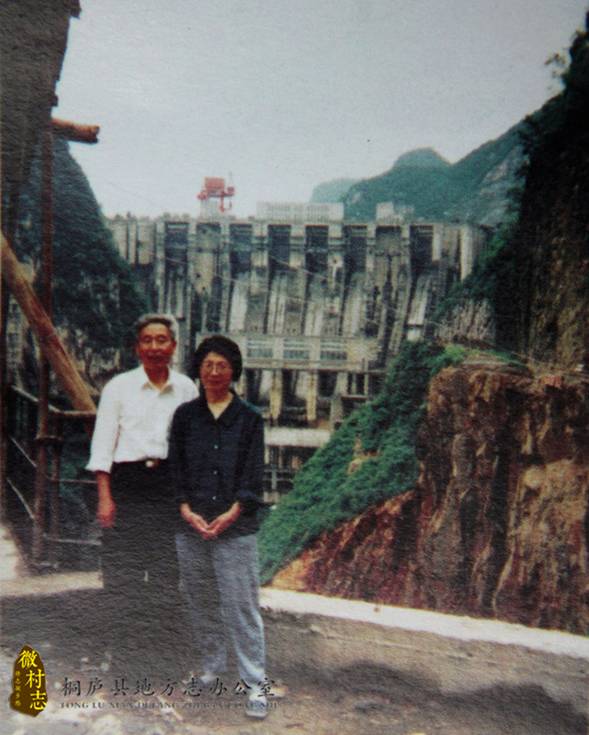

王三一与妻子在乌江渡电站 王三一(1929—2003),男,浙江省桐庐县分水镇县东村人。中国工程院院士、中国工程设计大师、著名的水利水电专家。1953年毕业于清华大学,是新中国第一代水利建设者。历任国家电力公司中南勘测设计研究院工程项目组长、设计总工程师、副总工程师、总工程师、高级咨询等。 王三一院士在水电站设计的理论和实践中均有较高建树和创新,尤其是高坎设计、复杂地基处理、泄洪消能、总体布置等方面更有所长。他从事水电勘测设计工作50年,先后主持和参加设计了40多座水电站,成功解决了在岩溶发育地区修筑高坝、复杂基础处理以及高速水流泄洪消能等较多技术难题,创造多项国内或世界记录。他担任总工程师期间主管的工程中,获国家和省部级科技奖51项。 他主持的工程,无论大小、工作条件如何艰辛,都热情接受、无怨无悔把它做好。他治学严谨、爱岗敬业,淡泊名利、清正廉洁,对水电事业满怀激情,倾注了毕生的心血。 1991年,王三一被国务院评为有突出贡献专家,享受政府特殊津贴;1994年被授予“中国工程设计大师”称号,2001年当选为中国工程院院士。 王三一,中国水电建设的尖兵,穷其一生,跋涉在祖国的雄伟山水之间。

【乡贤人才】·吴世法

吴世法教授与学生们在一起 吴世法,1928年10月7日出生,桐庐县分水镇县东村人。1952年大连工学院(现大连理工大学)应用物理系毕业。曾任中国工程物理研究院流体物理研究所副总工程师、研究员,中国光学学会第一届理事,中国科技大学精密机械与仪器系兼职教授,是中国早期爆轰高速摄影光测技术研究的奠基人和开拓者,曾获国家科技进步一、二、三等奖各一项,国家自然科学一等奖一项及国家发明二等奖一项等,享受国务院专家津贴。 吴世法教授在我国原子弹、氢弹的研制事业中奋战30年,1961年承担第一颗原子弹爆轰试验高速光测技术研究时,他提出用玻璃光纤传输光信号的光纤光导束设计方案。1964年通过爆轰试验证实了这种光纤光导束可以传输爆轰光信号,使该项技术成为常规爆轰高速光测技术之一,为我国核武器研制作出了重大贡献。 90年代初,吴世法教授又开拓了我国近场光学、纳米光学技术新领域,成为中国第一台光子扫描隧道显微镜研制指导人之一,获中科院和国家教育委员会科技进步三等奖各一项。 在几十年成象科学技术研究和对最新国际动态调研的基础上,吴世法教授编写了近40万字的专著《近代成象技术与图象处理》,该专著获大连市1999年著作类科技进步一等奖,全军科技进步二等奖,是教育部首批推荐的高校研究生教材。吴世法的业绩被收入美国ABI传记研究所《国际杰出学术领导者名人录》、英国剑桥《世界知识分子名人录》并授予20世纪成就银质奖章。 吴世法一生热衷于科研、创新,他的信条是:“生命不息,学习不止”,“中华复兴,唯系创新”。

【历史建筑】·文庙

记忆中的文庙 分水文庙位于县西自然村,分水城中心繁华地段,城中旧县衙东面。原分水的学宫旧址在城西,宋治平年间始迁于东,文运鼎盛,数百年未改。明万历十二年,县令听形家惑言移建东皋,科第寥寥。万历四十一年(1613年)县令游之光集众醵钱,建新庙迁回原址。清咸丰十一年(1861年)毁于兵燹仅存崇圣祠、明伦堂。光绪十四年(1888年)知县刘亹因贡生吴国钧病危时立下遗嘱捐修文庙洋银2000元,其弟吴开址缴款到县,感领众乡绅慷慨解囊以襄盛举。 文庙座北朝南,庙前有一人多高的大围墙,红色围墙浓墨双线框边,墙顶古瓦重檐,木栅栏的圆墙门凭添庙宇色彩,左边的围墙外嵌入一块石碑,上书“文武百官至此下马”,文官下轿,武官下马,以突显孔子“万世师表”之尊严。 走进院门是一片绿地毯似的草坪,左右两侧香樟翠柏,宽敞的场地仅次于城隍庙前的广场。中间两旁各有一口半月形泮池跨以石桥。殿庙前门高宽厚实,门上钉满圆凸铜泡钉。进庙门两边廊房相对的场地上有一座六角形石砌墩台,有石级可上。昔时每年春秋、仲月上丁日,凡取得科名者在县令率领下举行隆重仪式叩拜先师。凡读完玉华高小的学生每人可前来领取一份牛肉,以示惠学。 石台前是大成殿,殿基比石台高,建筑恢弘,殿高柱粗,翘檐飞角,屋脊两端塑有欲腾的仙鹤,檐下风铃串串,起风时发出清脆的声响。殿内中央上方最高大的一块是至圣先师孔子的牌位,两旁有颜子、曾子等七十二贤人的牌位,前来顶礼膜拜的人个个神态严肃。在大成殿后面有崇圣祠、明伦堂等建筑,古风犹存,气宇轩昂。后有题名碑,镌刻邑里历科中试者之名。 雄伟壮观的古建筑,象征着古邑分水深厚的历史文化积淀,表露了勤劳智慧的分水人民对文化和教育的尊重,展示了历代励精图治的官员对分水的文史贡献。 特别值得一提的是在北宋时,当时在杭州任通判的苏轼,得知诗友郭祥正到分水为邑里撰题名碑,他不顾路途遥远,特地赶来分水与郭祥正会晤,西窗剪烛促膝谈心,共磋诗艺。两人在分水小住数日,不胜欢欣。在古街徜徉,在天目溪畔漫步,还游览了状元施肩吾、进士徐凝曾在此苦读的五云山,北宋进士陈恕曾游览并吟咏的玉华山等,真是“乡不在大,有才则名;人不在穷,有志则成。”施肩吾、徐凝为古邑分水开了个好头,也使分水这块弹丸之地名扬神州。当然他们更喜欢的还是施肩吾、徐凝的诗,这块灵性的土地养育了杰出的诗人,惺惺相惜,是诗的幽灵在召唤,才使他们不辞辛劳来到这方热土。

【文化古迹】·古县衙

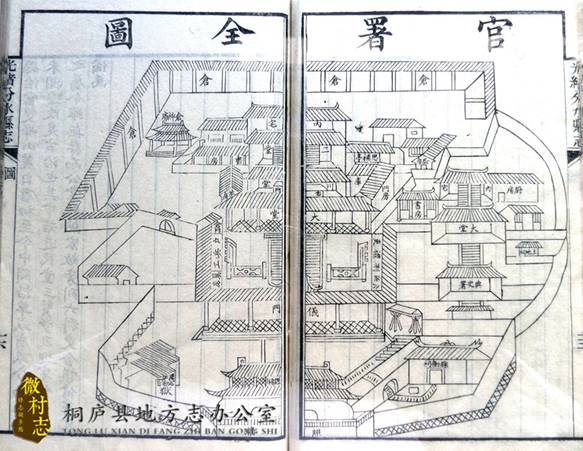

分水古县衙石碑群 分水古县衙,位于双峰山麓,唐武德时建。宋季毁,元元贞元年县尹李让重建。延祐六年复毁,明洪武三年知县余德贤重建,中为正堂,左为幕厅,右为耳房架阁库,置龙亭御仗,移川堂左堂下左为吏、户、礼三房;右为承发、兵、刑、工四房;甬道中为戒石亭,又前为仪门。洪武二十八年知县李观改建后堂。景泰三年知县乐武增修六房吏舍。成化十二年知县厐瑽建榜房。嘉靖十一年知县吴希孟重建正堂,巡按御史王绅题匾曰“忠爱”。隆庆三年知县侯汝白修川堂、后堂,仪门左数十步为土神祠,门外左为申明亭,右为旌善亭。申明亭稍远数十步为预备仓六楹。旌善亭稍远为县狱各东西向,预备仓稍远为迎宾馆南向。馆外有井亭,前为大门,门上为谯楼,万历朝知县李崇谦建。大门外左右去思碑各一,左为知县游泮立,右为知县王敟立,今俱无存。前坊曰文献名邦,今废。正堂后为知县宅,又后为裕后楼,知县侯汝白建。东偏为琴斋,万历癸巳知县吴守忠建。清朝顺治间知县高鸿绪重建大门谯楼,康熙十年知县胡必誉重建仪门,二十五年知县李檠增修,五十年知县向日升续修,乾隆十八年知县刘开焘改建川堂,三十七年知县什勒密重建樵楼又增设照墙左右二坊,曰宣猷、布化。道光十一年知县杨兆奎重修正堂吏舍并裕后楼,楼西增室二楹,咸丰十一年毁于燹,同治四年知县刘景文请帑重建未完,光绪初年知县吕懋荣重修。

古县衙,自唐至今未易他处,后来只是因为城建交通的需要,辟析部分建了现在的县前街,古县衙遗址保存完好。从古人留下的“分水县官署全图”上仍可以观赏到昔时古县衙的布局建置。

【乡贤人才】·何一凤

五云山上中西合璧的四合院式校舍 何一凤(1877-1952),号竹溪,分水县西村人。光绪末,他以官费赴日本早稻田大学留学,期间参加了孙中山组织的同盟会,宣统年间毕业回国后,受聘为浙江严州中学教师,民国六年(1917)回乡,任分水县劝学所所长。民国九年任县政府教育科长,十二年任教育局长。十六年兼任玉华高等小学与毓秀女子高小校长。二十六年任分水县抗敌后援委员会委员、抗日自卫委员会委员。三十年任《分水县志》续修委员会委员。 他热心教育事业,多次受到嘉奖。民国十一年二月,省视学呈报省教育厅令分水县知事:“对劝学所长何一凤办学勤恳传谕嘉奖”。民国十三年四月,《浙江教育月刊》发表《分水县教育状况报告书》中,对教育局长何一凤研究改进校教、管、训,于暑假期间开办单级教学讲习所,并举办通俗图书馆公众运动,规划进行不遗余力,予以嘉奖。 民国十六至十八年间,何一凤兼任玉华高等小学建筑事务所主任,在五云山建造校舍,建有楼房40间,平房13间,并开拓操场,造价22万银元,其规模与设施在当时均属上乘。基建经费除政府拨款外,其余由地方续征地丁附捐及筹募归垫,何先生自己也捐了100银元。如今,那幢中西合璧的四合院式的楼房依然屹立在五云山上。

【红色印迹】·分水起义

分水县县长项作梁率自卫队起义与金萧支队领导合影 分水属浙西山区,具有重要的军事战略地位。从富春江渡江,经分水、出昱岭关到皖南境内,全程仅100公里,按部队急行军的速度不过一天左右的路程。这条路线是浙东通往皖南的一条捷径,被称为浙皖走廊。分水县治武盛镇,东至富春江不到40公里,西至浙皖边界要隘的昱岭关约60公里,正处在这条走廊的中心点,因此,如要控制浙皖走廊就必须先控制分水,分水成为兵家必争之地。 1948年下半年,中共浙东临委根据战略需要,指示金萧支队向西发展,打通浙皖通道,与皖南人民游击武装相连,准备迎接大军进浙。在金萧支队的策划下,1949年5月2日,分水县县长项作梁率部在江西会馆宣布起义。 分水起义,是国民党浙江省县长和县级地方武装起义的先声,它不仅沉重地打击了敌人,壮大了人民武装力量,为迎接解放军由皖入浙创造了条件,而且对迅速瓦解国民党地方武装、摧毁国民党地方政权起到了一定的作用。

文字:王顺庆 摄影:王顺庆提供

欢迎推荐您的乡村! 投稿邮箱:83556596qq.com; 联系方式:0571-64212736、64219201。

|

| 作者: 网络编辑:丁丽 |