| 【钟山乡】钟山村 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2015年07月27日 14:20:32 星期一 |

|

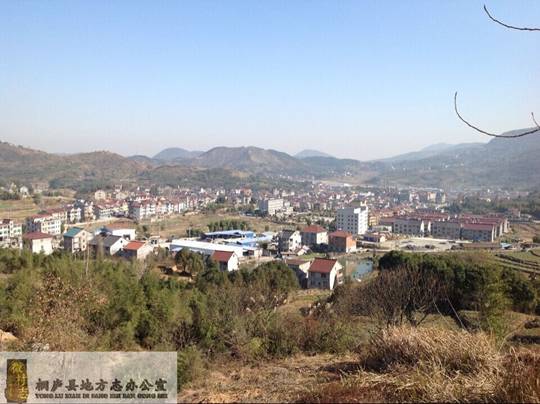

【村史沿革】·基本概况

钟山村全景 钟山村,属钟山乡,位于桐庐西北面,距县城17.5公里,东邻中一村,南邻建德市钦堂乡,西邻陇西村,北邻莪山乡。1950年命名吴宅村。1958年改名为吴宅大队。1984年又更名为吴宅村。2004年村规模调整后,由原吴宅、下邵、包家山合并为新钟山村。辖杨家山、邵家边、吴宅、立夏山、下邵、前中畈、山脚罗家、下畈、包家山、胡家塆、老棚、塘塆、五步山、石坎下、郎家沓、谢家塆16个自然村,39个村民小组,1614户4682人。村民以吴姓为多,其次有邵、杨、包、董、钱等。境内区域面积12.5平方公里,耕地面积238.53公顷,主产豆腐干、蜜梨、石材及石材加工。钟山村虽处在山坞深处,但历史悠久,文化底蕴深厚,有钟山培杏义学、吴宅四节妇牌坊、前中畈石桩等古迹。

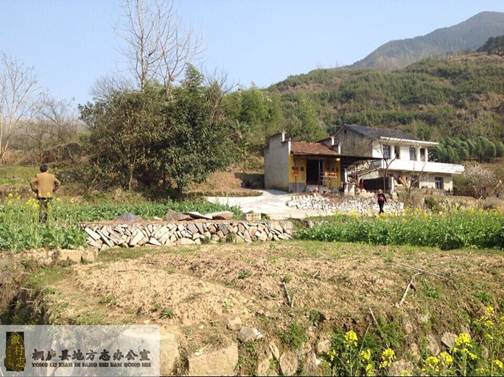

吴宅自然村 吴宅又名常丰,是钟山行政村人口最多的一个自然村。如果要追溯吴宅的源渊,则须从北宋时说起。北宋仁宗时,有一个叫吴兴的绍兴人被任命为睦州(治建德梅城)剌史,他将家从越州(绍兴)搬到睦州。靖康元年(1126),吴兴的五世孙吴腾霄从寿昌(属建德)迁到钟山陇西。咸淳元年(1265),吴兴的七世孙吴坤又从陇西迁居常丰。到九世孙吴壬一、吴壬二、吴壬三时,三兄弟则分别住到了上门、中门、下门。这一来,整个村子就成了吴姓子孙的居住地,于是人们便将村子改成了吴宅村。嘉靖十二年(1533),一个名璲号绍丰的吴氏后人迁到了邵家边,于是邵家边也成了吴氏人居住的村落。自明到清,吴宅慢慢成了钟山乡人口最多,地域最广的村落。从清朝到民国,吴宅便成了当地政府的政治、经济、文化中心。 清朝咸同年间,吴宅曾出过一位官至奉化县训导、景宁县教谕的吴道林,曾留下十首诗吟咏吴宅的美丽风景,其中《对山横翠》:“当户一峰立,重重似列屏。山低能起翠,雨久自然青。宿霭烟中树,斜阳水上亭。诗情兼画意,曲曲绘疏棂。”《芹溪踏月》:“明月如画,溪流有声,沿堤而行,在河之沚,何须秉烛而游,无俟掣舟相向,鸥波不起,鱼梦无惊,可以永夕。当知时不再来,寄语幽人,莫谓乐而忘返。” 有景如此,有谁不说吴宅之美呢?

【历史传说】·前中畈石桩

前中畈村的石桩 前中畈,东面是山脚罗家,南面为下邵,西面为吴宅,北面是店边,但现在它已经和下邵吴宅店边连成了一片。历史上的前中畈曾有过多种称呼:最早称天佑,后来叫钱桩畈,接着又改称钱中畈,前中畈则是近几年改的名。这么多的称呼,如果循其名而责,钱桩畈的名称恐怕更确切一些。 故事得从古时的天佑村说起。那时,天佑村已经有了不少的茅草房,而茅草房四周则全是白茫茫的水田。从高处往下看,村子就像浮在水面上的木排,飘飘荡荡地,没有一个固定的位置,似乎时刻都有被水淹没的危险。好在善良的天佑村村民有老天佑着,所以从没被水淹过。可是很多年过去了,人丁始终不旺。 一天,村中来了一位衣衫褴褛面黄饥瘦自称姓钱的叫化子。村人见他可怜,又是给吃的,又是给喝的,临走时还送他穿的。村民们的善行把这个叫化子感动得不得了。吃饱喝足以后,叫化子绕着村庄走了一圈,又朝着村外察看了一番,然后对村民们说:“你们这个村庄样子像浮排,又处在龙的尾巴上,如果再不想办法,不但村子发不起来。洪水一来,村子就会被冲光。”村民们一听,赶忙问道:“那,那该怎么办?”叫化子说:“只要在村中心钉上一根大石桩,村子就稳住了;村子稳住了,以后就会发起来。”说完,人影就不见了。听了叫化子的话,村民们不免将信将疑,不过最后他们还是按叫化子的吩咐在村中路边钉了个像屋柱般粗的大石桩。说来奇怪,自从村中钉了这个大石桩以后,村中的人口很快就多起来了,村子也逐渐扩展开来了。为了感谢叫化子的指点,村人就将村名从天佑改为钱桩畈。 传说未必可信,但历史大约有实。多少年过去了,石桩至今还真真实实地竖立在村庄里。

【历史建筑】·常丰桥

钟山村古桥众多,包家山有善缘桥、上桥、下桥,下邵有郭家桥、李家桥、晒谷桥,吴宅有常丰桥,均为清代所建。 常丰桥建于清光绪十五年(1889),南北向横跨于吴宅村前的芹溪,是古时歌舞、钟山通建德谢田钦堂的必由之路。常丰桥系单孔石拱桥。桥身及桥拱均用打制的花岗块石砌筑,全长6.5米,宽2.5米,高3.4米,净跨度4.5米。西侧五米处建有堰坝,为同期建造。常丰桥于1997年实施加固,桥身两侧已无法看见,桥面也已失去原来的样子,唯桥身下面还保持着原来的模样。 古时候的常丰桥虽然已无法见到,但从吴道林写的《常丰纳凉》中可以看到,当时的常丰桥及其周围的景色是多么地令人陶醉!“桥曰常丰,路达建邑。古木参天,浓阴夹道。时则斗茗人来,战瓜客至。或就月以看书,或临流以把钓。既曰招凉有馆,敢云消夏无词。” 1949年5月,人民解放军第二野战军某团与国民党192师某团残部在此激战。在夺取常丰桥战斗中,有十多位指战员为之献出了宝贵的生命。这些牺牲的战士曾被安葬在常丰桥南头小山上,六十年代后,才被移至钟山北麓洪坪岭上中。

【文化古迹】·古井

太平井 钟山村中有吴宅溪、芹溪。但由于两条小溪流量小,流经的村庄密集,水质不好。以前吴宅、邵家边、前中畈、下邵等村民的生活用水只能依赖于井水。因而,村中古井较多,有上门井、太平井、泉源井、罗家井、惠泉井等。 吴宅有三口井,其中两口至今还在使用:一口是上门井,另一口是太平井。上门井位于吴宅村上半村后街山门,为清朝康熙十三年(1674)修砌。井壁采用打制块石砌成不规则圆形,井壁直径1米,井深4米。井圈用花岗石打制成六角形,上面并刻有“康熙甲寅秋月”字样。太平井位于吴宅村下半村长丰弄48号,亦建于清康熙年间。此井为直壁井,井壁采用打制块石砌筑成圆形。直径为1.2米,深2.9米。井圈面刻有建造年代,但因遭到人为的破坏,如今已看不清楚。邵家边有泉源井,此井水深不过三尺,但水源却很充沛,即使大旱之年也不枯竭。 如今,虽然家家户户都装上了自来水,但古井水质清澈,冬暖夏凉,一直为村民所喜爱,成了村民生活的一部分。

【忠孝楷模】·吴宅四节妇 明朝洪武年间至清朝道光咸丰年间,吴宅曾出现一村四节妇,而受到朝廷嘉奖。明朝洪武年间的徐妙贤、明嘉靖年间的吴邵氏、清朝道光咸丰年间的张孺人、陈孺人。 明朝洪武年间,徐妙贤嫁给吴宅人吴德远为妻,19岁那年,丈夫与婆婆相继去世,家中只剩下她和公公两个人。徐妙贤温顺优雅,克修妇道,受到吴氏家族及村人的一致称赞。

村中古道 徐妙贤变买了自己的嫁妆,为吴老爹娶了个孔姓女子。后来,吴老爹生了个儿子,取名吴德玉。吴德玉成家后,生了两个儿子,而小儿子则过继给了徐妙贤,从而使吴氏一家“由子而孙,由孙而曾,瑜珥琼华,亭亭玉立。”徐妙贤对吴氏一家,可谓功莫大焉。徐妙贤一直活到102岁才告世。洪武二十六年(1393),明朝政府在吴宅为她立了一座节孝坊。 万历二年(1574),江西清江举人李绍贤被任命为桐庐县知县,当他了解到徐妙贤的事迹后,曾专门写了一篇《节妇吴徐氏传》,对徐妙贤的事迹以高度的赞扬。 明嘉靖年间,吴邵氏25岁时,丈夫吴焌病故,儿子吴燡只有三岁,而公公吴仲端和婆婆王氏则都已衰老。后来王氏又得了疯瘫病,卧病在床长达十余年之久。期间,邵氏始终如一地侍奉婆婆直至她过世,接着又服侍公公吴仲端直至85岁以高寿而终。吴邵氏七十五岁而尽天年,吴焌的堂哥吴大亨为她写了一篇碑文《延陵季三十孺人邵氏节孝碑》,追述了她的感人事迹。康熙二十一年(1862),清朝政府对吴邵氏进行了褒奖。 张孺人是道光咸丰年间吴宅人吴坦的妻子,陈孺人是吴坦的儿子吴璿的妻子。这婆媳两人都是年纪轻轻死了丈夫,都是独自侍奉老的、教养小的。后来吴璿的儿子吴庆延还进了太学,“祖母孙曾,四世同堂,龙章凤浩,后先辉映。”咸丰九年(1859),清文宗爱新罗奕詝特地下旨在吴宅为她俩建了一座双节坊,予以表彰。著名学者、钟山城下人童鉴写了《吴氏双节记》一文记述了她俩的事迹。当时,吴张氏已80岁,吴陈氏也已60岁,俩人都还健在。 虽然,嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的年代已经一去不复返了,但古代妇女相夫教子,孝敬公婆、勤俭持家的家庭观是值得现代人们学习的。

【文化古迹】·大殿庙

大殿庙遗址 白马岭脚曾有一座大殿庙,坐东朝西。建于明末清初,至今有三百余年历史。 大殿庙有正殿一座,殿中有东岳大帝、文武判官、四大金刚、李(刘)老爷、韦陀、弥陀佛、三班六房等三十余尊佛像。殿内设有琉璃灯、大钟、鼓。殿前有石栏杆护着。自正殿门直下有九十三级石台阶,名曰百介步。两旁分上下四个绿花台,台中种有冬青树及花草。花台左右侧设有二座偏殿,各有三尊大佛像。百步介、左右偏殿前是一块铺石广场,作为看戏场地。场地前是戏台,戏台下面是法事厅堂,厅堂左侧是和尚寺(即和尚食宿场所),右侧是经堂,各有三间楼层。院内古柏苍盖,奇花异草,院中池塘,中设一桥通往法事万正门。院中路面、池塘护栏,都是一色长条花雕青石。正大山门右侧一棵三四人合抱的百年大梧桐树,院落总面积有五亩至多,整座庙宇气势雄伟。 大殿庙的来历也有一番历史传说:相传明朝年间,桐庐的姚天官在朝为官至礼部尚书。一次代圣上巡视江西回京复旨,圣上问其江西民情如何,地方官的廉政怎样。碰巧,姚天官身体不适,没有回答皇上,只是摇了摇头。皇上以为江西地方官吏治不清,后下旨革了一批官员(后来流传说姚天官头摇摇,江西去了大半朝)。江西是道家圣地,被革的官员如何忍耐得下呢!他们都到龙虎山、三清山学习看风水宝地的本领,然后来到浙江寻姚天官家祖坟地。其中就有一位被革职的官员和妹子来到钟山一带,看到白马岭下有一小山,山头有块巨石,见四周山脉条条似龙形,朝向小山,一数有九条。他们看出了这是九龙抢珠宝地。于是便走上小山,按下罗经,看准经纬,放下一枚铜钱,做好记号,回到江西,两人准备择日挖起先父遗骸去浙江安放。 本地有一姓邵员外,一日梦见东岳大帝指点,于某月、日、时在白马岭脚小山头动土,兴建一座庙宇,以保万民之安。梦醒后,邵员外召集各村富豪、百姓,把菩萨托梦造庙于白马岭脚和动土时间告诉大家进行商量,众人一致赞同,按菩萨所托去做。这造庙的事传到三乡四邻,村民纷纷参与,不多几月,大殿落成。再说江西兄妹两人背着父亲遗骸也到达桐庐,因他们是外地人,不能明目张胆的把遗骸放到人家的土地上,需要在夜里安放。三更时分,兄妹来到小山上,二人一看呆着了,没想这里这么快就造起了庙宇。次日早晨,百姓、工匠俱至,见兄妹俩人抱着一包骨头已死于墙下。这时大家才明白,菩萨所托梦是为四邻百姓保住龙脉,保地方太平,众人对神灵的信念倍增。此后财主出钱,百姓出力,造就了雄威大殿,塑起了高大佛像。庙宇落成后,烧香、拜佛、求签、许愿香火不断,络绎不绝。 二十世纪四十年代在该庙了设立钟吴小学。五十年代初期,设立钟山中心小学,学生人数增至五六百人,教室不够,就利用偏殿和正殿场所。六十年代吴宅建新校舍,学校迁到吴宅。庙宇空虚后,被拆。

【文化古迹】·培杏义学

培杏义学遗址 钟山培杏义学是钟山乡历史最悠久、规模最大、生源最多的一所私人学校,创办于清嘉庆五年(1800)冬,校址在大殿前。创办人为陇西村的读书人吴元鳌。桐庐县知县张鸣凤曾特地写了一篇《钟山培杏义学碑记》“义学养于闾里,树人之计在一乡。国家化民成俗之道,实基于此。幸能举而行之。吾见此乡之中,蒸然向化,日新月异,造就所至,必有可观厥成,岂浅鲜哉!余因之更有厚望矣。使桐江人士闻风兴起,共相摹效,由一乡推之十二乡,人皆负笈,户尽横经,砥行力学,矢志进取,不独士习醇正,深堪嘉尚,即如姚文敏、俞庄襄二公之科名治绩,安知不可复见于今。余又将拭目俟之,以为他日劵而兹特先路之遵耳。”高度评价了吴士鳌的善行,对就读的学子们寄予了深切的希望。 培杏义学创办以后,曾经为当地培养了不少优秀人才。吴道林,因办乡团及收复严州府、桐庐县有功授教谕职,加光禄寺署正衔,历署奉化县训导、景宁县教谕。吴道林学识深厚,著有《禄在堂文集》《磨针所试帖》《诺诺子诗抄》《寒斋随录》等书。 吴文英,与吴道林同为培杏义学学生。史书记载因学习优等补为廪生,“一时文名噪起,乡之后进习举子业者相率师之”,“诗文亦清超拔俗”,俨然是钟山一带学界的领袖人物。监生吴文浩、生员吴达淳、吴九禧等都是培杏义学培养出来的佼佼者。 据资料记载,培杏义学至咸丰末年太平天国乱时才停办。

【传统习俗】·钟山时节

古时,钟山村大大小小庙有几十座,供奉的菩萨也多,有大殿庙、观音庙、土地庙、山神庙等。不同的庙供奉着不同的神,诠释着不同文化。全村各家各户祭神,进什么庙则由信仰决定。每年的农历二月是钟山最大庙会。大殿庙里先做开台戏,然后由七个村组成,称为七蛰会,具体有骆家、仕厦、大市、陇西、吴宅、下邵、店边七个村每年以轮流方式选出一个会头。会头必须要准备一口大猪,宰后趴放在架上,披红、挂彩由四人抬着。随后各村吹着乐器、杆着彩旗、抬着香案等到大殿迎接菩萨。菩萨抬到村中厅堂供起来,点上香,献上福礼,然后边跪边拜边祈祷:求菩萨保佑来年风调雨顺、人丁兴旺、年岁太平。菩萨换村,要举行接送仪式,十分隆重,旗子飘扬,鼓乐喧天,有上千人参与,就形成二月会有七天亮戏八夜戏的习俗。钟山十月会与二月庙会基本相同,年复一年,年年如此,时间长了,便形成了钟山乡的传统节日。 桐庐解放后,十月会被中断。到上世纪80年代,又重新恢复。现在的十月会已成为商品流通和文化宣传的平台。每到十月,就有大批的商贩来到钟山设店摆摊:吃的、穿的、用的、玩的、零售的、批发的……应有尽有。有关部门还送电影、送文化下乡;村委或者企业家们还要请上剧团演上三天五天的大戏。这天,村民们呼朋唤友,给老人做寿、小孩“巴周”,男女青年举办婚礼等。整个钟山都沉浸在一片喜庆之之中。

【红色印迹】·钟山烈士陵园

钟山烈士陵园 “战吴宅歼顽敌壮士洒血栖灵杰、跃大别跨长江千里追击至钟山”。当你来到钟山下邵村口,然后再沿着申通大道往西行走十余分钟,一座石制建筑便赫然映入你的眼帘,它就是钟山乡革命烈士陵园。 1949年5月,中国人民解放军第二野战军36师106团追击国民党192师残部在吴宅发生激烈战斗,包括营长蒋钦周、指导员宋子兴在内的15名指战员在此光荣牺牲。战斗结束后,这些牺牲的指战员们的遗体被村民们安葬于钟山北麓洪坪岭上。 1966年,桐庐县人民政府拨款在原址建造了烈士墓,将金萧支队在剿匪战斗中牺牲的3位烈士一并移入墓内。该墓被列为桐庐县文物保护单位、桐庐县第一批爱国主义教育基地。后虽几经整修,但因烈士墓场地偏小、设施简陋,不能适应广大群众祭扫和纪念活动的需要。2005年4月,桐庐县人民政府和钟山乡人民政府拨专款将烈士墓扩建为烈士陵园,社会各界也积极捐资助建。工程于2005年8月动工,至2006年3月竣工。扩建后的烈士陵园由烈士纪念碑、纪念亭、纪念馆等组成,总占地面积2100平方米,总投资80余万元。 整座陵园,庄严肃穆,朴实无华,表达了钟山人民对长眠在此地的先烈们的崇敬之情。2013年,钟山烈士陵园被命名为“杭州市党史教育基地”。

【特色产业】·钟山豆腐干

钟山豆腐干是钟山乡的拳头产品之一,一直以来都蜚声省内外,最负盛名的有两家,城下朱边畈村的严国春豆腐干、吴宅村的何家喜豆腐干。 何家喜豆腐干有着悠久的历史。早在民国初时,何嘉喜的曾祖父就在吴宅老街开有豆腐作坊。到何嘉喜祖父何廷耀时,何家豆腐就已小有名气了。何嘉喜父亲何如选继承祖业,在祖传秘方的基础上,进一步完善制作工艺,此后,何氏豆腐和豆腐干名气越来越大响,销路也越来越好。1986年,桐庐县粮食部门组织全县“香豆腐干美味竞赛”,经专家评定,何如选做的豆腐干被评为一等奖。 何嘉喜是何氏豆腐世家第四代传人。他子承父业,不断研发新配方、新品种,开发出了五香干、麻辣干、开洋干、火腿干、香肠干、海鲜干、蘑菇干等数十个品种,年生产量达400多吨。“钟山坊”、“何嘉喜”等品牌屡获国家级无公害农产品、浙江省绿色食品、浙江省农博会金奖。产品热销杭州、上海、南京各大超市。 何嘉喜豆腐干第五代传人何建,为了延长豆腐干的保质期,将豆腐干进行真空包装,既方便客户携带,又保证了食品安全。2014年,何嘉喜豆腐干被收录为杭州市非物质文化遗产。

文字:朱关法 摄影:钟山乡政府提供

欢迎推荐您的乡村! 投稿邮箱:83556596qq.com、719933921.qq.com 联系方式:0571-64212736、64219201。 |

| 作者: 网络编辑:丁丽 |