| 【合村乡】合村村 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2015年07月27日 11:38:34 星期一 |

| 【村史沿革】•基本概况

合村村全景 合村村,属合村乡,位于桐庐县西北边缘山区,距桐庐县城58公里。东邻后溪,南邻岭源,西邻三源,北邻高凉亭。2004年行政村规模调整后,由原大琅、合村、麻境、合强、支援、金星、琅玕合并为新“合村村”。辖大琅、合村、麻境、左坞、合强、天子坳、毛坞、水牛塘、朱藤坑、琅玕、大琅坞、传坞、小来垅山、大来垅山、虎形里、广信殿、下塘17个自然村,29个村民小组,1344户3630人。2014年,村民人均收入11422元。 旧时,合村所在地曾是荒山野地,沼泽一片。四周沿山散居少量居民。后来,人们从麻境至水口潭挖开了一条溪流(今为碧溪)。四周散居的人们陆续迁到河流两旁合聚而住,合村因此而得名。 中唐时,合村曾名为昭德县县治,管辖七个乡。据《新唐》(宋欧阳修、宋祁撰)卷四十一载:“宝应二年,置昭德县,大历六年省。”《康熙分水县志》卷一载:“宝应二年,又析分水七乡置昭德县,大历六年并昭德入分水。”《光绪分水县志》载:“唐宝应元年,析县地置昭德县,大历六年省入分水。”“分水西北嘉德里为唐昭德县治,即今县北之合村。”合村置昭德县的时间,按前二史记载为九年,按后志书记载为十年,均为唐王肃宗至代宗的年代。 合村村是典型的山多地少的山区村,全境区域面积31.69平方公里,山林面积30697亩,耕地面积3542.5亩。农户主要从事木材、毛竹、茶叶、板栗、绣花鞋等经营。此外村里还开发了大溪峡闯滩、农家乐等休闲旅游项目。 合村不但自然风光优美,古迹星罗棋布,有关禄大夫厅、女贞牌楼、花厅,屈首一指的王家宗祠,雕刻一流的郑家厅、白公祠等等,而且藏龙卧虎,人才辈出。培养出了研制原子弹之功臣科学家徐必寿,文学家徐永华、郭水华、王旭烽等,戏剧家陈小红,一代宗师柯秉铎等一大批贤人志士。 古老的合村,为现代文明诠释了新的生命。

【历史建筑】•郑家厅

郑家厅 合村郑家厅,始建于晚清,五间二井,占地面积445平方米,距今140余年历史。整座建筑保存较为完整,是桐庐县晚清建筑的典型。 郑家厅是按前厅后堂的规制而建,整座建筑布局规整、繁简相宜,大气紧凑、精巧华丽,八字门墙、卷棚廊顶,雕梁画栋、彩绘相间。厅内20余只高45厘米的柱子石造型各异,有覆盆式、瓜楞式、鼓式等,以暗八仙浮雕图案装饰,颇具匠心。大厅柱梁上的牛腿雕刻内容以《封神演义》《三国演义》《水浒传》等古代传统戏剧为题材,采用立体透雕法,构图合理,每组雕刻,工艺精细,刀法匀润,人物造型维妙维肖,令人叹为观止。大梁和串枋上的彩画,随着岁月的流逝,大多已模糊不清,但大体还能判断其画中的故事。据说,有几幅是郑家先人的故事。郑家厅二进的金柱上有一副楹联“叙始推源咸林徒虢风流远 伧修纪饬淳邑迁分兴泽长”。上联讲述了郑家祖先郑武公消灭虢、郐二国,开创郑国几百年的历史;下联则细述了郑家厅建造者的来历。郑家于清同治间自淳安迁至分水合村,并得到了迅速发展。他们不仅建造了郑家厅,还修建了白居易的白公祠,修路筑桥以利民生,郑家先人用实际行动来彰显自己的家风及在合村和睦发展的美好愿望。

郑家厅内部 经历百年风雨,郑家厅依然保存如此完好,不能不说是个奇迹。郑家厅的一砖一瓦,一石一木,都堪称是精美绝伦的艺术品。 1998年,经桐庐县人民政府批准,郑家厅易地保护,整体迁到红灯笼外婆家景区。

【历史建筑】•豪山庙 豪山庙中的宝玉亭 唐朝是佛教鼎盛期,合村是唐宝应元年昭德县治所在地,因而寺庙林立,有合村关公庙、大琅下山坞东平庙、大琅坞广王庙、瑶山龙口庙、支援观音庙、牛水坞麻姑庙、合强龙翔寺,但规模宏伟、气势威严的是豪山庙。 豪山庙,又称琅玕殿。位于琅玕村庄的豪山上,座东朝西。从豪山脚至庙门的路均由大石头砌成,大约有一百三四十档石级。路旁古柏参天,风景优美。正庙分二进,第一进为楼房。进门便是弥来佛祖菩萨,他挺着大肚子笑嘻嘻地端坐当中,两旁有对联相应成趣“大肚能容容天下难容之事,慈颜常笑笑天下可笑之人。”合村人称弥来佛祖为“草子菩萨”。菩萨两边各有一小池,水清如镜,终年不涸。楼上除一尊孔夫子菩萨外,其余为和尚宿舍。 从两边小池跨上几个石级便是观音大殿,慈善的观音大士坐在莲花瓣上,手执玉净瓶,左右两旁是金童玉女。正左边是关云长,由关平和周仓左右护卫,正右边是药王神农氏。大殿左右两旁排列着十八罗汉,神态不一,栩栩如生。正殿前方有一天井,天井里搭有一座木房,里面供着一尊韦陀菩萨“韦陀对观音”。 穿过左边横门,是和尚的食堂,百姓上山干活或烧香拜佛,可在此息脚饮茶。穿过右边横门,又有一座大殿,称“堂主殿”。殿正中坐着一尊“堂主菩萨”,人称“石七公”。两旁站着高大的文武判官,文判官右手拿着生死薄,左手握着判官笔。武判官手执铁链,一副捉拿鬼魂的样子。再前面两旁各站着二个衙役菩萨。因这殿没有天井,又无窗户,光线较暗,阴森可怕,一般人都不敢久留。 每年农历二月十九日、六月十九日、九月十九日等是佛教重大活动,进香求佛者络绎不绝。庙内灯火辉煌,香烟缭绕,热闹非凡,是合村境内的佛教圣地。

【特色工艺】•绣花鞋

“腊月十八,姑娘出嫁,鞋子满堂,喜煞婆家”——这是当地一直流传的说法。在女儿出嫁那天,母亲送上精心缝制的绣花鞋,是娘家对女儿割舍不断的情意以及最美好的祝福。 合村制作绣花鞋的传统起源于唐朝宝应年间,历史悠久。鞋做得好不好,花样绣得美不美,一直是当地评价一个姑娘心灵手巧的首要条件。 合村绣花鞋极具江南的特色,与其他地方相比,更清秀、细致,把从山中采来的竹笋叶,经过特殊加工后纳入鞋底,能起到吸潮、透气的功能。从鞋底到鞋帮,从滚边到绣花,每一道工序都是纯手工完成。绣花鞋以西湖绸缎为面料,用各色花线精心绣制而成。飞禽走兽、花鸟草虫、山海湖泊、戏剧人物……都能“走进”这小小的鞋子。

浙江省非遗传承人陈爱华(男)正在制作绣花鞋 当地闻名的三毛鞋匠毛文永,13岁开始做学徒,有着50多年的做布鞋历史。他是杭州市第一批非物质文化遗产传承人,很多人专门从外地赶来请他做鞋,而当地姑娘出嫁也要到他的鞋店做“满堂鞋”。 随着“合村乡绣花鞋开发研究中心”的成立,鞋子的种类、绣纹也日益丰富,满月鞋、虎头鞋、喜婚鞋、福字鞋等陆续被开发出来,绣花鞋已发展到100多个品种。2006年,“合村绣花鞋”手工技艺被评为杭州市第一批非物质文化遗产;2010年浙江省手工艺——虎头鞋创意邀请赛上,陈爱华老人采用杭绣平铺叠绣法绣制的虎头鞋荣获金奖;同年,合村绣花鞋亮相上海世博会,走进了更多人的视野。 小小绣花鞋,从唐朝走到现在,结合了鞋文化与刺绣艺术,不仅寄托着合村人对传统手工艺的珍爱之情,更蕴含着人们对生活的热爱和对幸福的追求。

【红色印迹】•红色藏品展览馆

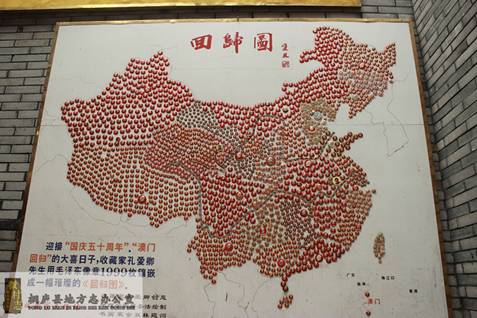

吴培林是合村乡合村村人,地地道道的农民。爷爷是红军,父亲参加过抗美援朝战争,他对那个红色时代有着深切的记忆和特殊感情。30多年以来,他对红色藏品的收藏可谓是情有独钟,为此花上了自己的全部积蓄。 2013年12月26日,吴培林红色藏品展览馆开馆,中国收藏家协会红色收藏委员会副主任何长海等参加开馆仪式。展览馆内展出20多万件不同时期革命文物。有毛泽东石像、像章、字画,红军用过的手雷、枪、衣帽、各种文物、票证等物品。在毛泽东像章中,有34枚全国罕见陶瓷“毛主席诗词”整章收藏品,近十枚“毛主席视察大江南北”像章,曾多次在全国性像章比赛中获奖。展览馆还展出由国内著名收藏家孔爱卿创意、屠圣法绘制、书画家金双林题词,用1999枚毛泽东像章镶嵌而成的《回归图》,庆祝国庆50周年、澳门回归,全国仅此一幅。同时,展览馆还收藏着一尊一人多高的汉白玉的毛泽东像。

回归图 展览馆是免费对外开放的,每天多多少少都会有些游客来参观,大部分时候,吴培林要亲自担任讲解员。对展览馆的未来,虽然很迷茫,但他不后悔。

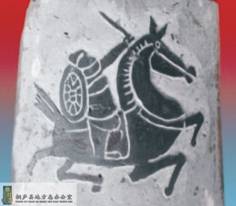

【特色工艺】•瓦雕

人们常说“秦砖汉瓦”,瓦雕,秦汉时期就已出现,有着悠久的历史。瓦雕线条粗犷,技艺精湛,具有一定的观赏价值和收藏价值。瓦雕与书画不同,它是“以刀代笔”“以瓦代纸”,经拓印能起到普通书画无法达到的效果。 合村的瓦雕从唐朝宝应年间始有,当时合村是县治所在,当地民居基本上是四合院、大天井,所盖的瓦片是青色,屋檐边采用瓦当,瓦当上面雕有各种图案。受此启发,本地能工巧匠利用瓦片进行雕刻始成瓦雕。

瓦片雕刻的主题和内容范围很广,有花鸟禽兽、人物山水、书法名句等。瓦雕对瓦片的选择也有讲究,要以青瓦为主,瓦片的表面必须光滑、无裂痕,要选择硬度适中的瓦片,太硬手工刻不动,太软易碎。将选择好的瓦片,清除灰尘,青苔,放入水中浸泡2到3分钟。然后将事先选择好的图片或自己创作的图案用毛笔或铅笔描绘在瓦片上。先用斜口刀刻出图案的轮廓,然后按照整体——局部——整体的原则耐心细致的雕刻。在雕刻时根据图案选择雕刻方法,或浮雕、或线刻;或阴雕,或阳刻。经过巧匠的“妙刀生花”,原本平淡无奇的瓦片上就出现了一幅幅精美的图案。

【风景名胜】•大溪峡闯滩漂流

大溪峡闯滩漂流 大溪峡闯滩风景区于2011年5月横空出世,景区秉持国际前沿产业理念,依托专业团队和技术,斥巨资历时两年精心打造。整个景区系第四纪冰川遗址峡谷胜景,区内青山绿水、景色秀丽,沟壑纵横、乱石穿空,翘岩飞瀑、云蒸霞蔚,总面积达20平方公里。大溪峡漂流引进国外先进“闯滩”理念,使漂流提升了更高层次,漂流河道设计和建设中充分体现“闯滩”,以大落差、大水量、大风景、大刺激为鲜明特色,漂流河道长8公里,漂流总落差198米,水流速度5米/秒,是广大水上户外运动爱好者的天堂。大溪峡漂流采用双人皮艇漂流,环圈气垫结构,保证了漂流安全性,漂流配套停车场、淋浴房、寄存柜、游客中心等设施。景区自开业以来,依托河道设计的专业国际水准得到了广泛好评,是江浙沪漂流的标杆,开创了长三角激流闯滩产业发展的新纪元!。

【传统美食】•合村炒面

立夏到,吃炒面。在合村,每年农历四月初四前后,吃炒面是一项必不可少的传统习俗。 立夏后,五谷播种已基本结束,天气开始逐渐炎热,本地盛行吃炒面可防止人“醉夏”(“醉夏”是人在夏天来时易得的一种软骨病)。在合村,炒面里的配菜也极为讲究,各有说法。面里要放笋寓意小孩长高,白豆腐表示人的皮肤白,夏天晒不黑。 家住合村村里的吴根才做的炒面远近闻名,是村里的一大特色,他的炒面与别家不同,用干面炒制。将干面均匀一层一层的放在铁锅里,洒上点冷水,盖上锅盖,有热气后,打开锅盖,用锅铲翻动下,再洒上点冷水,盖上锅盖,有热气后,又打开锅盖,用锅铲翻动下。待到面熟了,再将预先炒好的菜倒入锅里与面拌和。这样炒成的面口感劲道,韧性十足。

炒面能手各显神通 合村还流传相亲吃炒面的习俗。相传很早以前,有个姑娘去男方相亲,男方炒面招待,当炒面端到姑娘面前时,不料姑娘说:我不要面。在一旁的男方母亲一听说,这个姑娘不要面,面(脸)都不要,那还行,不用说,这门亲事吹了。从此,相亲吃面习俗就一直流传至今。

【红色印迹】•合村红军墓

中国工农红军北上抗日先遣队合村红军墓位于支援自然村马庵山上。 1934年11月29日,中国工农红军北上抗日先遣队第19师师长寻维洲率领3000多人从淳安梅口出发,过岔口,翻探汉岭,东向袭击分水,在了山脚与前来增援的国民党独立旅遭遇,双方激战四个多小时。11月30日,红军与王耀武部在富家金紫山一带发生激烈战斗。在敌众我寡的情况下,红军打退敌人多次进攻,肉搏四次,打得王耀武部闻风丧胆。12月1日,红军因战略任务向昌化转移,在天子坳自然村一带留下17位红军伤员,由当地老百姓照顾疗伤。为了不给老百姓增加负担,红军还特意为照顾伤员的村民,每家留下15块白洋和布匹。为了躲过国民党军队的搜查,老百姓们把受伤的红军藏于山中茅棚中,其中5位伤员终因伤势过重,不幸壮烈牺牲,好心的百姓就把他们安葬在合村的茶亭后、石门山和大溪口一带。 2007年,合村乡支援村村民为缅怀革命先烈,自筹资金5000余元,在马庵山上修建了红军墓,将5位红军战士的遗骸移葬于此。

【文化古迹】•白塔

白塔遗址古代,塔标志着县址,见塔便知到了县城。据《桐庐县志》记载,唐朝宝应元年762年,析分水县西部地置昭德县,县址设今合村。合村的“白塔”就是县志所说的“合村断塔”,是唐朝建县时兴建。 白塔建在后柏与琅干交界处的孤山上,传说白塔有七层,四角挑檐,像燕子展翅穿入云霄,浑身雪白,雄伟壮观。塔是空心的,可以直接登上塔顶。孤山不高,但塔临溪而建,显得特别雄伟壮观。有时云雾缭绕,登上白塔,好似腾云驾雾,飘飘然,羽化登入仙界的意境。

老人们记忆中的白塔 但白塔为什么不建在村中惹人显眼的高处,却建在人迹罕至的孤山上呢?村民们相传这也许是镇妖辟邪的缘故吧。 后溪的水直冲孤山,由于长期挡住主流,溪水不得不在此回旋。久而久之,形成一个深潭,叫“塔脚潭”。潭深不见底,深潭的正中有个黑黑的岩洞,深不可测。凡是船只、木排、竹排路过这个神秘洞时,稍不小心,就会被吸入洞内。传说有位水性很好、技能高超的洪师傅,驾着一长串木排,载着6个人,沿着后溪冲塔脚潭而来。由于水妖兴风作浪,将洪师傅等人及木排全部吸入洞内,葬命于此。为镇压水妖和祭奠死者,曾请张天师的高徒做了七天七夜的功德。 白塔建成后,陈村、前柏、后柏等村鸡不啼、狗不畎。一到晚上,怪叫声迭起,阴森可怕。村民认为是白塔挡住了村中的风水,并神不知鬼不觉的破坏了白塔。解放后,白塔只剩下了二层,“文革”中被全部拆除。

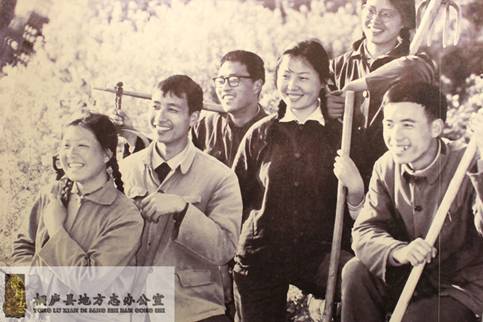

【文化古迹】•知青书屋 合村村麻境自然村有一幢特别引人注目的房子,外墙上写着“上山下乡光荣”六个红字,立面墙上写着毛主席语录和当年知青与农民在一起的墙画。这就是合村村的农家书屋——知青书屋。

下乡到合村的部分知识青年 20世纪六、七十年代,100余名杭州知识青年怀揣美好的理想,响应党的号召,告别城市生活,陆续来到偏远的合村、岭源,接受贫下中农再教育。知识青年的到来,为农村带来了新鲜血液。他们与村民同吃同住同劳动,在村里传播知识与文明。在那物质馈乏的年代,知青们那可歌可泣的艰苦往事、感人至深的光辉事迹,至今仍被乡亲们口耳相传。 知青书屋设置了一室多用的功能,不仅展出了下乡知青当年的日记、书信、手稿、30余张知青老照片等珍贵资料,还按照农家书屋建设标准,拥有1500余册文学、保健、农用科学技术类的书籍。同时,还设置了合村绣花鞋、瓦雕等民俗文化的展示柜。

知青书屋每天对外正常开放,并已成功申报杭州悦学体验点,使书屋成为充满“知青范儿”的文化阵地,村民学习交流及宣传当地民俗文化的良好平台。

【民俗建筑】•民俗文化陈列馆 合村民俗文化陈列馆位于合村乡合村村,建筑面积近300平方米,分合村绣花鞋展区、互动体验区、民俗文化陈列区三大块。 走进展区,琳琅满目展品,让人应接不暇。完整的牛轭、古色古香的纺车、进京赶考时用的考箱……。随着生产力的发展,一些农用工具在完成了原有的使命后,永久地退出了生产舞台。为了保护和传承濒临消失的农耕民俗文化遗产,让人们直观地了解过去当地农民的生产生活状况,陈列馆从民间征集上世纪70年代以前的农耕用具、生活用具、文化用品、民间工艺品及反映民俗、民风的实物300余件。其中一位60岁的老人捐赠的金线包,据说是她太外婆传下来的;有一套麻衣,距今已有100余年的历史;竹制的文具箱,制作于光绪三十一年,十分具有纪念和收藏价值。一些残缺不全的物件经过精心修缮,一一还原了本来面目。

民俗文化陈列馆2012年正式对外开放,是杭州市规模最大、藏品最丰富、涵盖面最广的非遗民俗文化老物件陈列馆。如果,你想体验和感受农村民俗文化。朋友,请到合村来!

【自然风光】•合村的“合”

合村四面环山,环境优美,民风淳厚,特别是水资源丰富,前有碧水溪,后有麻溪、瑶溪,汇合后流入后溪。合村的祖先们利用水资源,用勤劳的双手,在后溪、麻溪等地筑起堰坝,将荒芜的荒塘、荒地变成良田,形成了合干畈、安守畈、朱家畈、前柏畈、琅干畈、布袋畈等产粮区,保证了村民们的生产生活用水,为合村的子孙后代做了突出贡献。 古时称合村为“米仓”,大旱都能保丰收,名气较大,靠的就是堰坝,而合村人则叫“合”。合村的田地能自流灌溉,靠合村老祖宗用科学的方法,经过实地勘查,根据每个田畈的水位高低,在溪流中选择高于田畈水位处,先挖好脚子,再用大石头沿20-30坡度住上坎,坎到坝上形成水流,能储存大量水,这个坝就叫“合”。“合”做成后,在“合”的一端开挖渠道,将水从渠道引入田中,从而达到自流灌溉。 千百年来,“合”一直在发挥作用。至今村中还有保存较好秋合、田合、石坛合、塔脚合、壮马庵合、清明畈合、麻境头合、碓合、麻溪合等,还有那些用石头坎成的小堰坝,可以说是星罗棋布。

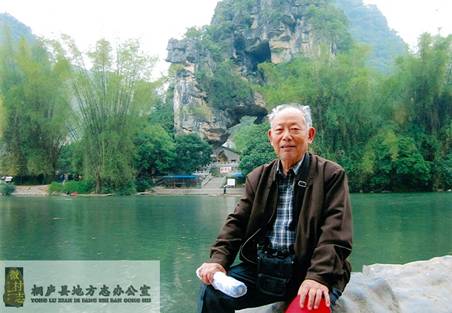

【乡贤人才】•徐必寿

中国第一颗原子弹研制参与者——徐必寿 1964年10月16日下午,是徐必寿一生中最难忘的日子。他参与研制的中国第一颗原子弹在西部罗布泊地区成功地爆炸,这是继美国、苏联、英国、法国之后,中国成为世界上第五个拥有核武器的国家,为实现中华民族的“强国梦”,贡献了自己的聪明才智。 徐必寿,合村乡琅玕村人,1935年9月出生。毕业于北京航空学院导弹系,供职于西北工业大学。1961年调西南工程物理研究所,参与国家两弹(原子弹、氢弹)研制。在西南工程物理研究所期间,徐必寿为设计部成员,从事核武器引信装置研制工作。他和科研人员精心设计,科学试验,解决了多个技术难题。在原子弹试爆总装前,仍在地堡实验室检查、复核引信装置质量,确保万无一失,为中国第一颗原子弹成功爆炸作出了积极贡献。1984年获国家核工业部颁发的“为我国第一颗原子弹爆炸成功作出贡献”金质奖章。1992年享受国务院特殊津贴。 1973年,徐必寿调回桐庐,先后在桐庐无线电厂、技术监督局等单位工作,是桐庐县政协第一、第二届委员会副主席,县机械学会理事。1984年,他设计研制的“雷管组合件”获国家级发明四等奖。1988年,参加WCJ12型消声节能接触四新产品试制成功,获浙江省四新产品二等奖、杭州市优秀科技进步三等奖和省科技进步三等奖。 徐必寿参与第一颗原子弹的研制工作,几十年来,为了执行保密纪律,从未向外透露过一个字,直至“两弹”研究工作解密。徐必寿将自己的青春与激情融入到中华民族的“强国梦”,那段难忘的岁月,成为他生命中最最珍贵的记忆。

【乡贤人才】•夏继良

夏继良为合村乡合强村人,1982年8月起担任乡土地管理员、土地管理所副所长。由于业务知识精通,工作踏实,合乡村土地管理工作一直走在全县的前列,他本人先后3次被评为县级先进工作者。1989年7月,被评为农民土地管理助理技师,成为合村乡第一代有职称的农民技术人员。 1989年9月23日,合强村一村民违法占地引发村民之间的争执。夏继良得知情况后,立即赶赴现场制止。村民何玉贵等人不但不听劝告,反而依仗人多,一拥而上将夏继良推到在地。何玉贵压在夏继良的身上,其子何春按住夏继良的双手,何玉贵的妻子余金花操起约五公斤重的木锤(即农村中杵泥墙用的木锤子),猛击夏继良的头部,致使夏继良当场休克。虽经医院全力抢救,终因伤势过重不幸殉职。中共杭州市委追认他为“优秀共产党员”,国家土地管理局授予夏继良“土地卫士”的称号。

文字:一叶 方亦诗 徐丹芬 徐歆芷摄影:一叶 合村乡政府提供 欢迎推荐您的乡村!投稿邮箱:83556596qq.com、719933921.qq.com 联系方式:0571-64212736、64219201。 |

| 作者: 网络编辑:丁丽 |