| 【江南镇】梧村村 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2015年04月21日 15:31:13 星期二 |

| 【村史沿革】•基本概况

梧村,属桐庐县江南镇,地处江南镇东部,滨富春江南岸,东至石泉,南至彰坞,西至小潘,北至锦江、金茂、凤鸣。杭千高速横贯全境,区位条件优越,交通十分便捷。全村属丘陵地区,行政村面积1.08平方千米,耕地面积46.47公顷,林地面积16.53公顷。以种植水稻为主,兼产茶叶、杂粮等。 梧村1949年为白鹤乡,1950年分鹤峰、鹤鸣二乡,1956年为凤鸣乡梧丰高级社, 1960年5月为梧村生产队,1961年为深澳公社梧村大队,1981年属凤鸣公社梧村大队,1984年为凤鸣乡梧村村委会,1992年为石阜镇梧村村委会,2004年为江南镇梧村村委会。全村设8个村民小组,有421户1356人。 梧村姓氏复杂,主要有李、唐、吴,其中李姓占全村80%以上。梧村古时为吴村,村民以吴姓为主。元至正年间,吴姓祖先吴铉(尚书)自江苏无锡来此定居。宋时唐璘,官至监察御史,避金夷之乱而随高宗南渡,徙居浙水,由寿昌寺坞迁居于此。后李姓始祖大贤公于明崇祯年间由富阳场口迁来时,此时村中已有张、陈、马、童、戴、吴、叶、包、孙、詹等十余姓人居住,后又有翁、袁、许、周、诸姓入迁。村中仍有“张家弄”“陈家井”“孙家山”“詹家门口”等地名。后李氏繁荣,吴村“名不副实”,于是便改成了与“李”字同样从木却音同“吴”的“梧”,但也有村人说是因为村前云条山上梧桐树茂盛之故改名为“梧村”。

【文化古迹】•常乐寺

常乐寺,也作长乐寺。始建于唐乾符年间,至今已有一千一百多年历史,为桐庐南乡著名寺院。据民国桐庐县志记载:“在县东南三十三里梧村庄。唐乾符中吴琠舍水竹园为之,元末毁。明洪武二十二年,僧时茂重建。成化十二年,僧怀复重葺。今后殿已圮,僧舍亦无,惟大殿山门如故。”明嘉靖初,张知县莹辟桐君祠旧址时取长乐寺大钟悬用。 1934年,周天放、叶浅予合著《富春江游览志》对常乐寺环境作详细描述:“常乐寺百步山北麓,乱山环绕,溪水交流。寺旁古树合抱,横柯蔽日,四时花卉,芬芳不绝,修竹数百竿,摇风冷冷,犹未尽脱水竹园风味。寺前低岭上有古松一株,为元尚书吴铉手植,叶作三针,远望之如覆盆然。” 民国6年,由定安乡教育会发起,经吴汝舟、潘乃文、方蛰、方蓉祥等募集款项,就常乐寺右偏废地址建造县立第二高等小学校。 现常乐寺院基尚在,而寺院建筑全无。只保存了数根石柱及一块立于大清嘉庆十三年的《河山并寿》碑。

【历史传说】•梧村山脉 天子岗为梧村山之总脉。其北支脉至严坞后分为三路,东向形成新塘塆、东山、飞凤山、半月山,成为村东面屏障;西向形成大坞、五葱山、小潘诸山回抱于西;中路百篰山又分为东支长山、杨家山和青螺山,西支云条山、半日山等。 百篰山是附近大山,也是梧村南向屏风,蜿蜒起伏,吐雾吞云,气象壮观。飞凤山与半月山因山形好,自古就多墓葬。云条山就在村口,据说当年山上有梧桐树很茂盛。青螺山位于村东,形似青螺髻,山旁有源于天子岗的清流,绕山后过月亮桥奔富春江。据《李氏宗谱》记载《青螺镇庙》:“山形绝妙类螺形,庙建岩头记典馨。作镇村墟安六社,万年巩固显神灵。”青螺山上的青螺庙,不知何时所建,想来或因青螺庙太小而名气不够大,村人习惯称青螺山为“庙山”。只是庙在“破四旧”时部分被毁,现是常乐小学校址。青螺山还有个神奇的传说。据说刘伯温游走天下时路过梧村青螺山,当时山上有一位剃头师傅。当他摸过刘伯温的头后,倒头便拜,说刘现在虽还未找到明主,但将来一定是个一人之下万人之上的大贵人。刘伯温想此人为人剃头,摸人头无数,可能懂得摸骨之术,更何况自己确实是在找可辅弼之人,于是便虚心请教。后刘伯温辞官回来,再次造访,剃头师傅已不知所向…… 半日山是村的阳基山,村民们习惯称之为“后山”。山上曾有一株特高大的三针平顶油松,家谱十景诗之《孤松挺秀》有载:百尺乔松挺秀姿,高擎翠盖不参差。亭亭独立孤峰顶,荫透梧村第一枝。据说此树为当年吴尚书手植。

【历史建筑】•庆德堂

庆德堂建于1901年,座西朝东紧贴致远堂右后侧依地就势而建,十米五的开间,却有十八米的进深,左右厢房偏小,而天井则近方形,上堂有三榀,整个结构略显狭长。 庆德堂的主构件雕刻是最值得称道。前厅牛腿是凤凰辅以南松和北枫;上堂牛腿是太狮少狮和狮子绣球,分别以腹上铜钱形标有“耕读传家”和“太狮少狮”字样;上堂东瓜枋下小撑拱则为龙形,天井前枋大撑拱也为明显龙形图案,天井中四柱雀替及两厢横梁包封图案是用锯空雕加浅浮雕的手法,以暗八仙的方式出现,自上堂西南角起按顺时针方向分别为葫芦、扇子、宝剑、箫管、玉板、鱼鼓、荷花、花篮,表达了人生对美好生活的愿望和祝福。

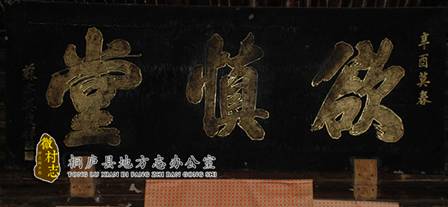

【历史建筑】•欲慎堂

欲慎堂建于1915年,是座北朝南石墙木构、一天井、大五间布局。天井内六只大牛腿是狮、鹿、山水各二。上堂的狮子牛腿构图布局合理,造型生动独特,形象圆润饱满,都用透雕手法;东侧大狮昂首挺立,目视前方,脚踩绣球,气宇轩昂,身披绶带,上串饰物和铜钱,饰物上刻一麒麟,铜钱上分别刻着康熙通宝和顺治通宝;边有一小狮奔跑撒娇之状……西侧大狮舌头外伸,下与小狮之口相承,充分显示大狮之母爱及小狮之承欢之态。东厢牛腿为树下鹿衔灵芝,树上有猴攀登,狮前一蜂窝悬挂,取意“封侯”;西厢牛腿则是鹿与鹤,取意“鹤鹿同春”;鹿猴鹤皆神态逼真,呼之欲出,尤其是鹿身上的毛油光可鉴,清晰可数。下堂牛腿则采用《西湖山水》,都采用最高难度的多层次透雕和透空双面雕手法,使整个牛腿正反面都有强烈的可观赏性,山峦重重、流水潺潺、树木葱葱,亭台楼阁堂榭桥宛然,另有小舟各一,或撑篙穿桥而过,或顺水泛舟而来,皆由远而近,驶向天井,两个牛腿共雕七男一女八个人物,男女长幼分明,衣着神态各不相同。 欲慎堂的木雕雕刻技法全面,高处的浅浮雕、低处的深浮雕、上窗棂的锯空雕、狮子牛腿的半圆雕,特别是山水人物的多层次透空双面雕,更是把雕刻手法展示到了极致。一座房子中用到六部书的内容,有《杨家将》《金丝钓河马》《三国演义》《说岳》等画面,确是与众不同。

【历史建筑】•李氏宗祠—敦睦堂

李氏宗祠敦睦堂坐落于梧村上半村主路东侧,为敦亲睦族之意,梧村敦睦堂为三间三进二天井布局,原为马头墙砖木结构,一进主柱为石柱,八字台门轩廊顶,柱顶用以斗拱,木雕精美,“垣墉概茨,无不尽善;阶除榱桷,悉合成规”,可说是雕梁画栋,气势宏伟。 据《梧村严田郡敦睦堂记》,敦睦堂建于乾隆三十五年(1770)由李廷蔼、李光远率族人共商建族祠,族众公举蔼公择吉量力输捐。光远、光洪、光育三兄弟捐155两,尊三、景祥、亦清、转石、有为五兄弟捐300两,立三、苏台二兄弟捐180两,各支亲也捐40两,其余助力助工群相踊跃。始于辛卯之夏,告成于壬辰之冬(1772)。敦睦堂的建立,体现了李氏族人团结友爱不畏艰难、共襄盛举的决心和魄力。 上世纪六十年代,祠堂一进办起了加工厂,拆了八字台门,墙体把檐廊部分也砌进厂内;天井和后进则成了生产队的收粮点。后因年代久远,木构件因风虫侵蚀雨水淋刷而多蛀蚀霉变。

2006年,村委主任李柏尧率众集资,敦睦堂在原址重建,为水泥梁架砖混结构、深色琉璃瓦。祠堂大门上方高悬“李氏宗祠”额,祠内二进明间高挂“敦睦堂”匾。祠前门柱楹联“一脉先祖宗功显赫,百代儿孙世泽绵长”和祠内“梧叶茂盛十八子崇其世德,村风淳朴亿万年焕厥人文”,道出了李氏祖先之渊源、梧村与李氏家族人文情怀。敦睦堂历时200余年,族人通过春秋祭祀、尊祖敬宗等活动,实现子孝孙贤家族传承,是敦睦堂族人的精神圣地。

【历史传说】•月亮桥亭子 月亮桥边的古亭子位于梧村庄北与邓家交接处的月亮桥边,据传该处就是在汉代“朱买臣负薪待渡处” 。 朱买臣建德朱池人,年轻时到桐庐定安乡朱家村招亲当上门女婿,后其妻崔氏嫌他无能,将其赶出家门。汉代时从百篰山经梧村到月亮桥再过徐石埠到马浦有一条小江,那时没有桥只有个船埠头,但却是翙岗经梧村到深澳去富阳界的必经之处。朱买臣被妻赶出以后,他只能在老山上靠砍柴卖柴渡日,每天从老山砍柴在月亮桥边等渡船过渡后到集市上去卖。有时他从山上砍柴下山迟了,月亮起山了,或者月亮落山了还在埠头里等渡船,当地百姓见他可怜,便留宿招待饭食。后来,有人在小江上建起一座桥,取名叫月亮桥,同时建了一个凉亭,亭子的立阶上刻有“朱买臣负薪待渡处”的碑刻。后亭子倒塌,匠人在修复中,发现这块石碑,匠人便将碑石收藏,但在亭子梁掾上刻上同样文字。 朱买臣后来经同乡严助推荐,为皇帝说《春秋》言《楚词》,被拜为中大夫,后任会稽太守。他为了感念月亮桥居民对他的恩德,做官后他旧地重游。在月亮桥放了一批金银财宝。明末清初板桥村姚氏祖先,从杭州做生意回来经过月亮桥,看见桥边樟树洞里有白光闪出,他走近一看,是一堆金银财宝,后姚先生在板桥建造了两栋大楼房,至今还在。姚先生为了纪念这次奇遇,在桥边将亭子重建,并发现了“朱买臣负薪待渡处”的碑刻。

2000年杭新景高速公路建设时通过月亮桥,桥与亭子被拆除。姚先生的子孙出资在距原址约百米处重建月亮桥亭子,亭子基本保持原状,特别是梁枋上原字迹仍保存完好,“大清雍正五年板桥姚三论仝弟三舜建造木料之喜”“光绪十五年秋月 □旦后裔孙姚用之尊兄作奕”等字清晰可见,让今人知道当年的亭子为了让人们有个遮风避雨之所,是怎样由乐善好施的人们捐资助料用义工等方式建造,以此延续对淳朴民风的依稀记忆。

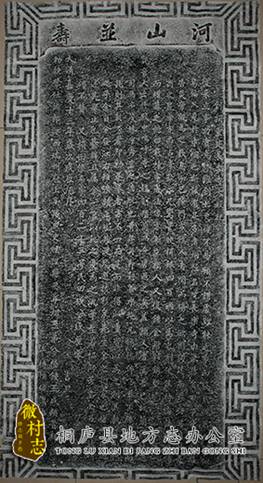

【文化古迹】•河山并寿碑

梧村现存有数方古碑,但保存最完整的是长乐寺中“河山并寿”碑。“河山并寿”碑高约198公分,宽97公分,四周雕刻有宽13公分的云纹,碑头11公分,整座碑宽广而厚重。碑文内容详细记录了徐氏方孺人之品行及捐资修建大殿并塑观音大士像的相关情况。石碑原嵌于寺院南墙,因寺院塌圯,暂存放于村大礼堂内。 全碑碑文二百九十五字,小楷书写,工整而秀丽。碑文写于大清嘉庆十三年岁次戊辰阳月,即公元1808年农历10月。落款为“敕授登仕佐郎江西瑞州府上高县典史候升县丞年姻弟分阳钟玉成顿首拜撰”,“典史”主管缉捕和监狱,在清时官员等级“九品十八级”以外,在级别上只附于从九品;“登仕佐郎”为文散官名,从九品;“县丞”则为正八品官。方孺人是钟玉成已故金兰好友(兰谱)徐茂林的妻子(德配),自青年始便正直守节(矢节),又好善乐施。至于“奈字四百二十三号民田”,按民国丙寅新谱载,奈字三百八十号和奈字四百八十二号均在石塘畈。只是不知其为何许人。当年村中有徐姓,只是两百年前的徐茂林先生已无从考证了。 甲子仲春,即1804年农历三月间,长乐寺大殿出现危急。徐门方孺人听到后,想独自出资修建,可又难以承担,于是就和娘家兄弟商量,卖掉了肥沃的田地,将四百两白银捐献给寺中。过了四年,大殿终于完工,方孺人又出资在大殿中塑观音大士像,使整个大殿恢复了先前的规模,而金碧辉煌更胜以前。 一块碑,记录了一段历史,并以“河山并寿”为名,方孺人的功德与河山一样长寿,河流不息,青山不老。200百多年过去了,时过境迁,物是人非。长乐寺的大殿早已踪影全无,只能凭老年人依稀的记忆,才模糊地说出当年大致的模样。唯有这块碑,详实地记录了那曾经的桩桩件件,再现了当年的点点滴滴,让我们钦佩,资后人缅怀。

【人才摇篮】•常乐小学

常乐小学旧址 常乐小学座落在梧村庙山。 清末,常乐寺开始衰落。宣统二年(1910年)经定安乡地方绅董们决定,五月创办定安乡两等学堂,学制为初小五年,高小四年,教授学科为:修身、国文、算术、历史、地理、自然、体操、音乐、图画。学校开支基本上由地方绅士们捐献,教师由校方聘请。 民国元年改学堂为县公立高等小学堂,民国二年,改学堂为学校,推行义务教育,民国六年(1917年),由定安乡教育会发起,经吴汝舟、潘乃文、方蛰、方蓉祥等募集款项,在常乐寺右偏废址建造县立第二高等小学校。计校舍前三间后三间,中左右偏厢屋各两间,又西偏厨房一间。膳厅借用寺屋。七年八月校长潘丙督同学生开辟寺东操场一处,寺前学校园一处。当时来校就读的学生除本县外,有邻近桐庐南乡的富阳场口地区、诸暨马剑、新登渌诸等乡镇的青少年,有高小学生近三百人,实行春秋两季招生,就读的学生多数是富家子弟,但也有少数贫寒学子,路远的学生住校,路近的学生走读,教师来自四面八方,教国文的老师有前清朝的秀才,教地理、历史、自然的教师是外地来的大学生,也有少数国外留学生。在北伐后至抗日战争期间学校还增加了童子军科目,由军队教官担任教师,校长则由地方绅董们推荐担任,尽义务不领工资。 常乐小学培养了一大批优秀人才,新中国成立后的首任民航总局局长沈图(深澳西坞村),被誉为神童的诗人、作家、雕刻家的板桥村姚思铨,曾担任浙江省人民政府参事申屠鋐等皆为常乐小学的学生。

常乐小学现址 建国后,县立第二高等小学校更名为“白鹤小学”,1980年改为凤鸣中心小学,1992年又改常乐小学。常乐小学是梧村、石泉、板桥、邓家、满林、华丰等村的中心地带,为方便小学生就近上学。2001年4月,投资100万元易址庙山前新建,占地14000平方米,建筑面积近2000平方米,当年学生695人。随着适龄儿童的减少,规模逐渐缩小,到2014学年为学生花245人,教职工20人。 几经变迁原常乐寺小学现在只有一个空空的大院子,不再风光,房子租给村民办厂,唯有那迎风挺立的大樟树见证了常乐小学的百年历史。

【自然风光】•深塘水库 梧村在传统农业上以产粮为主,有农田近千亩,分3条灌溉系统:上畈、深坑垅、草屋畈、后山畈,主要靠肖岭水库东干渠经小潘后来水;寺下畈靠钳口水库经石泉后来水;石塘畈、斛山畈主要靠富春江百里渠。因三处水源均处水尾,农忙时节特别是干旱年份用水紧张,村与村之间、村民之间因农田灌溉而引发的纠纷时有发生。 1986年秋,经县水利局批准,深塘水库开工动建。深塘水库位于梧村南深坑垅,由县水利局设计,动用农田65亩(不含旱地),1987年建成。水库坝长210米、高7.1米、顶部宽4米,基本水位状态下蓄水15—16万立方米,最高水位可达18万立方米。受益面积包括深坑垅里、寺下畈、前畈、后山畈、草屋畈、石塘畈、斛山畈等本村绝大部分农田近600亩。深塘水库的集水面积虽然不大,主要靠农闲蓄水,但建成后有效缓解梧村的农田灌溉,保证了粮食生产,同时发展了水产养殖业,增加了村集体收入。

深塘水库 远眺深塘水库,碧波荡漾,青山倒映,鱼跃鹭翔。一片宁静的天地,让爱好自然和垂钓的人们度过一个悠闲的假日。梧村新十景便有了:横天高坝接春山,微漾清波映翠鬟。瘦水肥鱼闲织网,薄霜黄犬户闲关。

【历史建筑】•大礼堂

梧村大礼堂位于下半村大路东侧。建于1968年,由时任村支部书记李竹庭与大队会计李庆初等策划建造,李言富设计,李善华泥工,李樟水木作,1970年建成。为解决所需建材,由李国增负责组建梧村砖窑厂,烧制砖瓦供建大礼堂所需。建筑依据地势,坐东朝西,面阔20米,进深前厅12.5米,会堂部分40米。总占地面积1050平方米。前部为五开间三层楼平顶式建筑。三间敞式为大厅,两边稍间前半部均为办公室;一楼两稍间后半部为弧式盘旋水泥楼梯;二楼稍间后部为来回式木楼梯;三楼有木制半梯走出后门,门外有水泥室外楼梯上四层平台。大礼堂后半部分为会堂,人字木结构,墙体承重,室内不用柱。东侧地势稍低,于戏台下建成化妆间。大礼堂正面敞八字台门两边,有大幅的毛主席语录;二楼三楼阳台的栏板上,也用水泥浇筑着每字一米见方的“毛泽东思想万岁”和“中国共产党万岁”横幅;顶楼露台有大幅《毛主席去安源》画像;室内舞台两侧,是《智取威虎山》、《红灯记》中的主人公杨子荣和李玉和画像,至今仍栩栩如生。

整座建筑设计合理,制作优良。舞台上方特大的油松木料,据说是元代尚书吴铉手植,1949年无风自倒,木材一直被珍藏着。梧村大礼堂无论从设计到建筑,凝聚了梧村人民的聪明与智慧,也见证了梧村人民的奋斗岁月,忠实记录了一个特殊年代的人文情怀,铭记了梧村的古往今来。

文 字:李龙 摄 影:李龙 欢迎推荐您的乡村!投稿邮箱:83556596qq.com、719933921.qq.com 联系方式:0571-64212736、64219201。 |

| 作者: 网络编辑:丁丽 |