| 母亲在岁月中的显影 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2013年03月15日 07:43:08 星期五 |

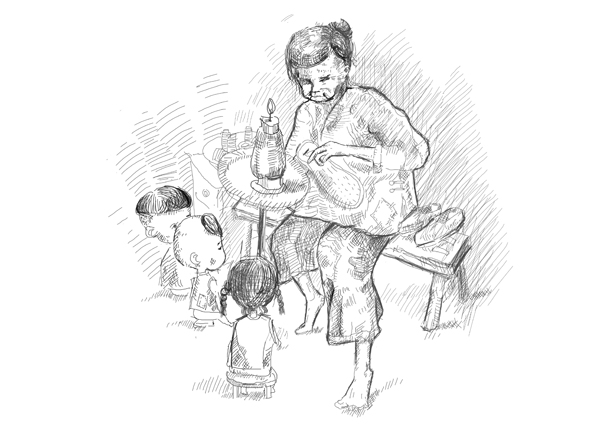

如果母亲还健在的话,已经是一位百岁的寿星了。可惜她在26年前就已驾鹤西去,过早地离开了让她憧憬和追随的世界。在这些没有母亲的日子里,我总是经常地思念母亲,每每念及,心中总是涌上一股酸楚,浮现母亲在岁月中的显影。 一介草民的母亲太不容易了,辛亥革命的第四年出身在县城的一家大户人家,据说是子女太多,又是女性,生下四个月就给了20里开外的横村杜预一户农家,在这个村里定格了她的一生。 母亲从小就是生活的强者,小时不肯倔服封建礼教的“缠脚”,使她成为这个年龄段逃出“小脚女人”桎梏的佼佼者;抗日战争时期,为躲避日机轰炸,富阳、新登、桐庐、分水四县联中(桐庐中学前身)办在杜预村,因生活所迫,女流之辈的母亲不顾体面,在校边开爿小店经商度生计;解放初,母亲为解放军做军鞋得表彰,自己却做不起鞋子穿,晚上拿盆冷水洗洗脚上床,早上赤脚下床就干活;解放前落下的一身病没钱医,亲眼见她用“救火”的土法来自治,咬牙把浑身好端端的肉烧成一个一个洞,然后烂成一个个大窟窿,慢慢收口,留下终身印记。 在母亲大半生穷困生活中,给我的印象首先她是个乐观开朗的人。她目不识丁,但能用文化养人。上个世纪五、六十年代,姐姐的4个儿女相继由母亲带大,当时家庭负担较重,母亲晚上在煤油灯下给孩子们缝补衣裤袜或做鞋子时,就给我们讲白蛇与许仙、白蛇与法海斗法、雷峰塔、岳母刺字、精忠报国的故事,有时还讲给村民们听。她经常会对出现的事情打出很逼真又生动的比喻,常弄得左邻右舍前仰后翻。有时遇到有人思想纠结,她就晓之以理或以适度的玩笑开脱,让愁脸顿放光彩或破泪而笑。所以,村里的很多人在空闲或晚上,有事没事地要来我家玩,除了家里卫生清爽原因外,大家觉得跟我母亲谈天说地是一种乐趣,是一种穷迫生活中的放松。甚至连读过初高中、大学的文化人,也喜欢与母亲谈天。我当时也不清楚,这些只有读书人才能谈吐的事,母亲怎么也掌握?母亲群众语言生动活泼,歇后语随口拈来,讲出来的话既有见地,又感动人心,让人佩服,甚至被“俘虏”。现在看来,母亲真称得上是一个不识文字符号的文化人。 母亲的胆识和大度很使我折服,虽然不识文化,但她很善于及时了解外界信息,不甘做糊涂人。她善于结交有识之士、好打听、勤询问,弥补自己“睁眼瞎”的短板,随时了解社会生活的变化。有一个时期,出台了一项生产队交储备粮可用干番薯丝抵任务的政策,母亲得知后,就把番薯买来,刨成丝晒干,挑到粮站为生产队交储备粮,把生产队稻谷调剂到家,让我们吃到大米,颇有点第一个吃螃蟹人的味道。因此,在母亲的谋划下,能巧度各种难关,即使在三年自然灾害期间,我家也没有吃糠咽野菜,最差吃到萝卜丝细米汤或番薯丝饭。一九六九年初,没有书读的我已务农了一年,生产队选我当会计。母亲就对我说,“今后队里不管分什么东西,我们家的东西要在大家面前先称再称大家的。”于是,不管队里分口粮、还是从山上砍下来的茅草柴,按口粮、工分等比例折算后,我家先称先分。这种现在叫透明度的做法,母亲在那个年代就叫做了。就在这年早稻登场时,还有件值得一提的事。一位50里外山区同学的哥哥来我家借稻谷度荒,等在家里,在征得生产队长同意后,用我家的口粮预借,便与粮食保管员(当时都是会计和粮食保管员晒谷的)两人把稻谷过称后,就挑回家。母亲问称时有多少人在场,听说无其他人,当即就斥责挑回谷仓,重新复称放好。当时我头脑简单还很不高兴,后来想想母亲做得对,因她的眼里是容不得半粒沙子的,她是个不要人家半点便宜、也不愿人家背后指责的明白人。 母亲17岁生下姐姐,直到37岁才生下我,一双儿女相差21岁,略见母亲苦难的阴影。为了谋生,姐姐17岁就去遂昌纸厂当徒工。我生在红旗下,只要是正当的要求,母亲总是满足我,但有一件事,使她一时为了难。一九六九年下半年,“珍宝岛”战斗打响,部队前来接兵,我想应征入伍,这个要求使母亲几个晚上睡不着觉。因这时父母年近花甲,家中只我一个独子,舍不得是人之常情,但我的坚持,终于使母亲松动了底线,她经过短暂的阵痛,体现出了一个母亲的胸怀,不仅没有跟我争吵,竟然还提醒我:你真要去当兵,还得去找找公社里的负责人。她不仅要放我去,还要促我去得了。按照母亲的话去做,还真得知当兵没这么简单,独子一般不要,鉴于我的身体和文化条件,我又比别人多写一份申请才如愿以偿的,成了一名坦克兵。离家那天早上,母亲嘱咐我向全村各家各户告个别,然后,她把我送到村边公路上,等候搭乘的客车,脸上透着刚毅。母亲是个拿得起放得下的人,我知道她送到此为止,因为她站着,双手还搭在火熜上烘火,上面盖着一块系身布。当我登上车门回头望时,母亲急把头转向别处,她是落泪了,但不让我看到。在战争阴云笼罩下,母亲有如此大义的抉择和干练的送别,一直激励着我在部队努力上进。 大概是草民的根基较固,母亲与生活条件相对差点得村民很有话说。俗话说物以类聚,人也是一样,生活在同一个层面,就有共同的语言和对等的对话,一旦在交流中得知有难处,尽管“自身都不保”也总想给点帮衬。那时姐姐经常寄点钱和粮票,接济母亲抚养几个孩子,较其他人家要活动一点。那年头,谁家还没个缺这少那的,人家来“求援”,母亲总是慷慨应允,有时实在没有,也拿几个鸡蛋给他人换点盐、酱、火柴。几年前,我走过村山边一幢二层砖房,走出来的房主人是小时的好友,见到我就说,造这幢房子的时候,家里连供匠人好点的菜都买不起,一天,你娘来了,从纸包里拿出两个油闷笋罐头,说你们可以给匠人当当菜,那个年代只有你娘体谅我们的处境,至今想起来很是珍贵。一种肃然起敬的感触,感受到了母亲的人格魅力,母亲辞世20多年了,至今还有人惦记着当年的这点小举动,怀念她的为人。的确,母亲很会关心别人,把抚爱传达给受伤的心灵。记得母亲去世前三、四年,一天晚上我睡在老家,大致深夜二、三点钟,村中一户人家传来了哭声。母亲叹息道:“这孩子可惜了,先天性心脏病。”接着,坐起身说要去看看,我说夜深天黑的明早去吧,但她坚持爬起来开了门出去,我有些害怕不敢陪去,大约安慰了近一个小时,母亲才回来,村里又归于一片寂静。 凭着自身微博的能力,真诚帮衬人家,是母亲的性情使然,她觉得理所当然。母亲与村里人相处得好,也免不了村民们对她敬重,家里有了土产或可口的东西,总会想到我母亲。但对别人的馈赠,她总是念念不忘,常成一种心理“负担”,总要想方设法及时还情,甚至还要加点“码”,这样心里才痛快。大概是家里长期缺强劳动力的缘故,对人家的体力帮助,母亲尤其感激。我在部队时,家里装板壁,村民半夜三更到远山背木头,有位青年在5里外的山岭上碰到老父亲挑一担柴,二话没说就接过去一口气挑到家。我探家回来,母亲就不止一次地念叨这些事,我晓得她的意思,不仅是要记着人家的好,以后遇到这种事也要这样去做。 不识文字符号的母亲,用她74年的生涯,为我们写了一本有珍藏价值的书,让我们经常翻阅,终生受益。 |

| 原标题: 母亲在岁月中的显影 |

| 作者:■ 李改进 网络编辑:卢俊 |