| 【瑶琳镇】潘联村 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2016年01月11日 14:15:10 星期一 |

| 【村史沿革】·基本概况

潘联村,属桐庐县瑶琳镇,位于镇境东部。东至分水江,西至横村镇白云村,南至横村镇宅里、联丰村,北接大洲畈。因由潘家、洪石、方家、坑口4村联合组成,故名潘联。2004年,行政村区划调整,由翠屏、潘联合并为潘联村。辖潘家、坑口、方家、洪石、石坨下、善坞岭、章家山、杨家坪、清水湾等9个自然村,10个村民小组,260户801人。2014年,村民人均收入15890元。行政村面积7.18平方千米,耕地面积74.07公顷,以种植水稻为主,兼营山林、茶叶、蚕桑。 潘联村又名潮逆、潮川、潘家,旧属至德乡。民国二十八年(1939),至德分为至东、至西两乡,归属至西乡。1950年夏,分至西、至南、至东三乡,隶属至南乡。1958年,合并毕浦大公社,归属毕浦公社至南管理区。1961年10月,建制至南公社,隶属不变。1984年3月,恢复乡镇建制,归属不变。1988年撤销至南乡置瑶琳镇,归属瑶琳镇。2004年,撤销毕浦乡、高翔乡,并入瑶琳镇,归属不变。

潘联村貌 潘联开村历史悠久,南宋建炎间(1127—1131),潘氏家族已徙居此地。据《桐江至德潮川潘氏宗谱》记载:“吾祖自周文王之季子孙毕公高之少子,食采于荥阳,迨晋安仁公迁河阳,至尚宾公居河南永宁县宁汝街。尚宾公之孙万锺公迁桐邑安乐乡依竺里横村浦,迨宋宗衡公徙居至德潮逆。”潘氏家族第八十代裔孙潘万锺,宋初致仕睦州刺史,携其家眷从河南永宁宦居睦州,致仕后定居桐庐安乐乡依竺里横村埠(横村镇横村),潘万锺之子潘宗衡迁居赤洲至德乡潮逆里(瑶琳镇潘联村)。 方家方氏是东汉初期已徒居桐江的桐庐方氏家族的后裔。洪石袁氏是南朝(宋)时袁氏家族定居侯浦后,后裔析居洪石。坑口姚氏是青石桥姚氏第29代于明末迁居坑口。相继迁入的还有徐氏、罗氏、俞氏。章家山章氏、杨家坪杨氏、郑氏、周氏、林氏都在清代中未期徒居此地。陆续迁入的还有张氏、吴氏、金氏、熊氏、陈氏等姓,多姓家族共居一庄,民风淳朴,和睦相处。

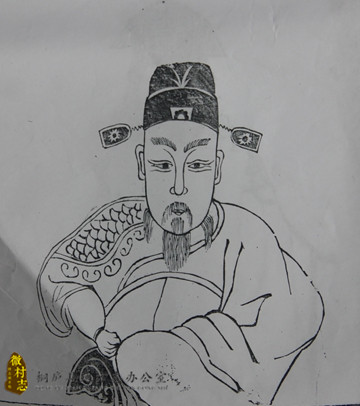

【乡贤名人】·兵部尚书潘宗衡

潘宗衡 潘家始祖潘万锺,世登科第,仕睦州刺史,好甚与游,致仕后隐居桐江。万锺配张氏,生一子宗衡。 潘宗衡,乳名三将,年少聪颖,攻诗书,行仁义。时值金人犯境,掳走二帝。南宋建炎初,宗衡赤心护国,出仕都尉,兵屯越州,抚字勤劳,训练有方,队伍整肃,屡破金寇,受朝廷赏识。建炎末年,宗衡奉旨统兵御寇,大胜金兵,迎回二圣。念奇功,敕封兵部尚书。登高台观钱江潮。赴御宴,赐御酒。宜宗衡素不善饮,上赐不敢辞,不觉醉而殒,御宴方毕,旋继之以御酒送柩。临舟辄显神通,驾潮逆上御,葬至德青山之阳,赐庙于此山之下。人们为了纪念他,称庙为“尚书庙”。宗衡护国佑民,尽忠帝室,朝廷敕封为三将之神。历代子孙奉祀不朽,取村名曰:“潮逆”。 潘宗衡尚书庙早已毁圯,但庙前的古樟树至今仍郁郁葱葱坚韧挺拔,屹立在千年古道旁。

【文化古迹】·方家洲遗址

方家洲新石器时代玉石器制造场遗址位于桐庐县瑶琳镇潘联村。经国家文物局批准,浙江省文物考古研究所会同县博物馆对遗址进行了第一、二期连续考古发掘。遗址地层中出土的成品环玦为翠绿色,夹杂云母玉石,是目前为止环太湖流域玦制品最多的一处遗址。 根据方家洲遗址遗物出土情况判定,遗址主体年代约当于浙北地区的马家浜文化晚期-崧泽文化阶段,距今约5900-5300年,文化面貌上地域特色明显。方家洲新石器时代玉石器制造场是长江流域发现的第一处大型的、专业性玉石生产制造场遗址,遗址濒临分水江,石器加工工具、加工对象就地取材,石材主要有石英岩和石英砂岩、角岩、流纹岩和少量凝灰岩等,除了加工工具、坯料和半成品、残品和少量成品外,大量的是打制过程中的废弃石片。石器加工工具主要有石锤、石砧、磨石等,其中含粗石英的磨石数量最多,形态多为横截面为多棱形的棒状。石器半成品和残品主要是石锛,石锛以体形修长的斜脊式为多。另外还有少量石斧、石刀、石钺等残件出土。遗址还发现了少量的玉管半成品和残件。

方家洲新石器时代玉石器制造场遗址的发现为早期玉器工艺和玉石分野研究提供第一手资料,推动了钱塘江中上游地区的新石器时代考古学的研究,尤其是为玉、石分野之际的玉石器制造所蕴涵的生产技术体系以及社会体系研究提供了极好的视野,成为新的学术里程碑。

【自然风光】·赤洲岭

远眺赤洲岭 赤洲岭,据清乾隆《桐庐县志》载:“赤洲岭,在县西北四十里,曲折凡三里,中有钱王水穴。”岭上有条蜿蜒曲折的千年古道,南去横村、桐庐,北通金竹岭、分水。上岭顶可上望皇甫、毕浦,下窥方埠、横村;脚下分水江象飘带悠悠东逝,水光潋滟;昂首,云绕数峰青翠耸立,山色秀丽。岭四周薪木茂盛,间有奇石天坑巧夺天工,自然景观十分优美,一直为文人雅士揽胜吟咏之地。 昔日,赤洲岭的半山腰建有半岭殿,山顶建有赤洲岭庙,行人到此烧香、拜佛、歇脚。 据传,钱王身材高大,专从安徽方向挑私盐卖。有一次,挑盐翻越赤洲岭,快上岗时由于用力过猛,造成扁担折断,扁担敲碎的石头飞往山川,后人称那石头为钱王石。两筐盐掉落在路上,其中一筐盐滚在半岭殿上面,一筐在岭顶上形成了两个大坛面积足有数十亩范围,后人称那坛为盐卤坛。钱王担石有诗为证:担石在溪边,千年尚姓钱,徒劳神武力,不及祖龙鞭。 钱王水穴在赤洲岭东侧的半山腰古道旁,相传钱武肃王微时,担盐憩此,其当膝处成穴,有泉涌出故名。清嘉庆二十年潘之预等,捐资筑亭于此,名膝泉亭。该水穴水质清澈味甘,干旱不涸,现已为潘联村民饮用水。从古至今,瑶琳一带百姓中仍口口相传着《唐武肃王钱鏐微时贩私盐》《钱王水穴》《钱王担石》《罗隐秀才背娘过岭》《赤洲岭上骂县长》《膝泉亭》等民间故事。

赤石洞 赤石洞,在赤洲岭山脉,以岭为名。洞口向上出,缘梯而上三丈余,有石壁入十余步,高敞若屋,滴乳凝成石柱及人马龙之像,再进则萦行曲折,莫若所穷。据传,洞内有玉女石,又有蟾蜍翠鹊,壁间多名人题刻。唐贞观年间,有殿中侍御史李士来游,将此洞改名叫“馆仙洞”。宋代诗人柯约斋游后题《赤石洞》诗一首: 初涉洞之巅,洞山无可观。 足蹑磊磊石,手攀高高栏。 四顾村市远,身在荆棘间。 举炬入洞曲,微和神仙关。 峒地敞且平,峒岩悬其恋。 世传仙所居,又曰龙所坛。 相于同志来,携手共盘桓。 志气凌云汉,事业远鹏搏。 一诗聊以记,留待后人看。 自开发红石湾旅游后,赤石洞已成为该旅游点一景。

【自然风光】·洪石洞

洪石洞,位于洪石山下,紧贴天目溪,水上悬崖峭壁,洞在水中。古时,从昌化、于潜、分水下来的船只都要在上游沈家埠息息脚,原因是该埠下游约500米就是洪石洞,船工有谚称:“一路九溪廿八湾,洪石洞是鬼门关”。洞口水深有暗礁漩涡,航船在该埠停靠准备过险关。据传曾有过戏班子雇佣航船路过这里,被漩涡卷进洞里再没出来。随着溪流改道,洪石洞亦被淹没。 2009年,当地利用源溪、旧埠开发旅游景点,取名红石湾。景区位于桐庐天目溪旁,是集山、水、林、洞于一体,休闲、度假、观光、游乐、拓展一条龙服务的综合性休闲旅游胜地,占地面积6平方公里。分七大功能区块:沈家埠农家乐山庄、桐溪古河道游览区、大洲畈田园风光区、龙隐洞府探秘区、农家休闲活动区、深山果木观赏区、拓展训练基地。景区旅游文化内涵丰厚,奇特的山水风光优美,生态环保的田园美景,朴实舒适的农家住所,惊险刺激的拓展活动,让您耳目一新。

【文化古迹】·尚书庙

远眺尚书庙遗址 潘尚书庙,位于分水江西,潘家村东南侧,千年古道旁。据清乾隆《桐庐县志》记载:“潘尚书庙,在至德乡赤洲岭下,神名宗衡。相传宋南渡从高宗破敌有功,授钤辖,敕赐尚书。醉看潮殁于江,归葬至德之北山,累著灵验,族人立庙祀之。又有潘三将庙,在潘水口,即神也。” 潘宗衡殁于南宋绍兴初年,朝廷敕赐建庙,供人们祭祀。尚书庙分上、中、下三殿构造,下殿分左右各三间,殿内用石柱子结构建造,各间中间摆放石桌子、香炉。右间塑像潘太公,中间为陈老相公,左边为仙姑娘娘神位。左间进门悬挂一只大铸钟(又名平安钟),进门设风、调、雨、顺四大金刚,中间土地菩萨神位,分土地公公、土地婆婆佛像。中殿设二僧佛像,魁星菩萨、三倌菩萨。上殿分为皇令馆、三僧大佛、观音娘娘、十八僧罗汉依次排列。古时因交通不便,人们从水路乘船在潮逆古渡下船,必经过庙前,香火十分旺盛。1957年破除迷信,所有菩萨被毁抛到分水江里,“文革”时期拆庙建站台,现尚存石柱6根。 潘尚书庙距今已有870余年历史,庙虽毁,但潘尚书为国尽忠的品德子孙后裔代代相传。

【文化古迹】·古渡

洪石古渡遗址 潘联村地处分水江畔,南来北往,全靠舟楫过渡,有潮逆古渡、洪石古渡等渡口。 潮逆古渡,位于分水江西,潘家村东侧。渡口拾级而上是千年古道,古道旁即是潘尚书庙,庙北侧坑口村,村北是潮入桥,过桥就是潘家村。1990年,在古渡上首300米处,建造潘家低水桥。低水桥长71米,宽4米,解决了历史上村民们一直靠摆渡的状况。2008年,村里将桥面加宽到8米。但由于桥面低,稍有洪水就无法通行。

低水桥 洪石古渡,位于分水江南,洪石村北侧。村在洪石山脚,村民往南到元川、高翔、新登方向,必乘渡船方可。随着社会的发展,公路通了,上下游都建了桥,古渡自然失去了作用。

【文化古迹】·合和桥

合和桥 合和桥坐落南北走向的千年古道上,位于潘家村南面,横跨童家坑小溪。 合和桥昔时为木桥。明隆庆间(1567—1572),由族人潘材募建石桥。清乾隆十八年,潘之预、潘洪业等重建,改和合桥。清同治二年(1863),潘峻璋续修。该桥为典型的单孔石拱桥,全长跨度约3米,宽1.5米,拱高约2米,全桥清一色的用石料砌成。相传,原钱江潮涨潮时就涨到该桥止。故地名叫“潮逆”,桥亦为“潮入桥”。 上世纪90年代,村里对合和桥进行加宽、加固,拱形改为平面,宽度改至3米,方便往来车辆通行。2000年后,村里又在桥下游10米处重新建造了一座宽6米涵洞桥。 如今,合和桥的人气虽然比不得当年,但它犹如一件艺术品,彰显着它的人文和历史价值。

【重点工程】·潘联大桥

潘联大桥施工现场 潘联大桥,是桐庐县皇瑶线潘家桥重建工程,于2014年12月1日动工,工程总造价为1594.9118万元。桥为长400米、宽8.5米双向大桥,桥梁上部采用13×30m连续T梁,全桥分四联,分别是4跨、3个3跨为一联,在桥台及4、7、10号墩顶设置C80型钢伸缩缝。下部桥墩采用双柱式墩,桥台采用桩基接盖梁形式。桥面采用复合式铺装层,下面层为10cm 厚混凝土层并内置钢筋网,中间设置防水层(桥用防水材料),上面层采用8cm 厚沥青层,结构形式与路面沥青层相同。项目主线和桥头接线采用设计速度30km/h三级公路标准进行设计,路基宽度为8.5 米,与主线交叉的原村道优化线形采用四级公路设计,两侧各增加50cm 硬路肩,主要包括路基路面、防护排水、桥涵和安全设施等工程内容。工程工期为14个月,主体工程要求在2016年2月5日前完工。 潘联大桥的建成,使沿线浪石金滩、红石湾、瑶琳仙境等旅游景点连成一线,将为改善当地交通条件,促进旅游经济发展起到积极的作用。

【美丽乡村】·浮翠潘联

坐落在小山岙里的潘联村隐映于青山绿水之间,群山环抱,秀水依偎,犹如世外桃源。村里民居整齐地分布在分水江畔一侧,整座村庄处处显现布局美、村貌美、庭院美、环境美、笑脸美。2014年,潘联村被列为美丽乡村精品村建设,先后投入1000多万元,实施自来水改造、村道拓宽白改黑、休闲公园建设、小流域治理、文化礼堂修复等基础设施建设工程。结合“无违建”村创建,清理村里“一户多宅”,拆除了影响整体环境或者有碍交通的辅房、猪棚、危旧房、简易棚等,并按照“宜耕则耕、宜建则建、宜绿则绿”的原则进行科学规划、合理利用,提升了村民居住环境。村道从4.5米拓宽到7米,两侧修起了木栅栏的小花坛,种上各类应季植物,为村道平添了几分靓丽。村里还出资统一为村民安装了白色通透式栅栏。村民们除了搞好卫生外,还美化、绿化庭院,不管您到走到哪里,都会感受到鸟语花香的农村气息。

这座曾被人喻为“神仙岙”的小山村,得益于美丽乡村精品村建设,使得这个小山村来了个大变身。如今的潘联,真正成为了瑶琳东大门的脸面。 【特色产业】·铁皮石斛

潘联村是个典型的“村穷民富”的村子。村民们外出经商打工,赚得荷包溜圆,而村集体经济却是穷得叮当响,一年的收入也就10万元左右。2014年,村里引进浙江仙惠生物科技有限公司,投资9000万元,种植铁皮石斛。流转土地500余亩,采用钢架大棚、无土种植的方式,分春秋两季种植铁皮石斛。基地种植的铁皮石斛苗“血统”正宗,为温州引进的野生品种,抗寒抗病能力较好,等基地条件成熟后,将推出休闲观光体验采摘游等项目。公司还与浙江大学物生学院合作,使潘联村的铁皮石斛种植基地也作为该学院的科研基地。 铁皮石斛基地的建成,不仅增加了村集体的经济收入,也为村民提供了就业岗位,使村民和村集体经济实现双赢。

【文体休闲】·沿江公园

潘联村有两处公园,一为沿江公园,另处为文化公园。 沿江公园建于2013年,沿分水江西岸,从方家至坑口,全长近900米。江水潺潺东流,公园绿树葱葱,八角凉亭构筑在绿阴小道旁,设健身器材、健身舞广场,是村民休闲、观景、健身之处。 傍晚,忙完了农活的村民不约而同地聚在了一起,或跳排舞、或健身、或闲聊,丰富的文化生活,除去了他们劳作的辛苦,满足了村民健身和娱乐需求。特别是在夏季,以前,村民们三三二二带着凳子到江边或是桥上乘凉、聊天。偶遇一场阵雨,在外乘凉的村民们都心急火燎地提着凳子飞奔回家,场面也是够精彩、难忘的。而现在的江边休闲公园,不仅环境优美,修起了大理石栏杆,还有凉亭、石椅,遇到阵雨只需在凉亭里躲雨,那精彩难忘场景早已成为过去。

潘联村大礼堂 文化公园位于村小山坡上,依托上世纪60年代末的大礼堂而修建。 2014年,为丰富农村文化生活,村两委对已破损的会堂彻底翻新装饰,并按农村文化礼堂建设要求,统一规划设置,添置文化设施,如图书室、阅览室、棋牌室、电视室、健身房、老年食堂、老年休息室、文化舞台、村史陈列等。同时,小山坡上还修建了凉亭,周围环境亦进行绿化美化。 曾经闲置30多年的大会堂,如今成为村民们的精神文化家园。

文字:姚朝其 摄影:姚朝其、单佳铭

欢迎推荐您的乡村! 投稿邮箱:187229246qq.com; 联系方式:0571-64212736、64219201。 |

| 作者: 网络编辑:丁丽 |