| 【江南镇】石泉村 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2016年01月11日 14:12:37 星期一 |

| 【村史沿革】·基本概况

石泉村属桐庐县江南镇,位于桐庐县东15公里,天子岗白鹤峰下的百步山麓,东邻蒋坞,南隔钳口庙水库与严坞相望,西至彰坞、贤茂,北至梧村,东北与板桥、杜村等庄相邻。村北有江南公路穿过,距江南镇政府7.5公里。1949年属白鹤乡,1950年分鹤峰、鹤鸣二乡,本村为鹤峰乡石家行政村,1956年属凤鸣乡石丰高级社,1958年为窄溪(大)公社石泉生产大队,1960年5月划出严坞、梧村二个生产队调整为石泉生产队,1961年为深澳公社石泉大队,1981年为凤呜公社石泉大队、蒋坞大队,1984年为凤呜乡石泉村委会,1992年为石阜镇石泉村委会,2004年为江南镇石泉村委会。 行政村总面积1.78平方千米,有耕地902亩、山林1895多亩。以种植水稻为主,兼产杂粮,也曾生产过草纸和蘑菇等,属丘陵地区。有村民小组6个,452户1460人,2014年村民人均收入19104元。

石泉村 石泉村三面环山,自然风景十分优美,南面有远山——天子岗白鹤峰,高山作屏,绿郁葱葱;村东泥山如一头大象,村西百步石山似一只狮子,两山护卫,修竹成林,所谓“狮象把门”。北面距村口不远处有青螺庙山。石泉溪穿村而过,潺潺流水,清澈透明。数百年来,这里曾出现过为民除害,打虎、打强盗,受到昌化人民敬仰的打虎英雄吴太虬;热心公益重建县城东庑及名宦祠、创设县立第二高等小学的仁人吴汝舟;有“至性过人”孝友吴道邦,有以身殉夫的烈女唐氏,有卖掉自己的金钗而建造亭子的申屠凤荷;亦有不肯为日军带路而被杀害的吴柳祥。勤劳朴实的石泉村民谱写了一部可歌可泣的石泉村史,为后人所传颂。 石泉村历史悠久,人文底蕴深厚,仅民国《桐庐县志》所记载本村的人和事就有30多处,《桐江吴氏宗谱》中所记载的村景诗竟多达数百首。2014年,县有关部门出版《美丽桐庐村景诗集》,就选用该村宗谱中的诗40首。石泉村是一块亟待雕琢的璞玉。

相传,古时候石泉这个地方叫窑成坞,是烧制石灰的地方,周围有甘家坞、戴家坞等几个小村庄,村民大都以烧窑为业,据传曾有18只烧窑。前些年,下豹塘附近的山上出土的一些陶瓷碎片,据专家鉴定,为隋唐时期的遗物,这说明那时就曾经有人在此生活。 明末,石泉村的始祖吴永澄,从桐庐城南的荇塘坞牧鸭到此,住在石屋顶下。石屋顶是一块大岩石,可以挡风遮雨。村前有一条溪流,溪流中的小鱼小虾成为鸭子的美食,冬暖夏凉的石屋顶又为鸭子提供了极佳的栖息场所,夫妇俩人白天放鸭,夜晚就住在石屋顶下,后来发现生下来的鸭蛋有很多是双黄蛋,觉得地方不错,就决定长期住下去。据《桐江吴氏宗谱·吴氏溯源》记载:“传至永澄良七公者,览定安乌石名山,山行三里许,峰回势转,层峦耸翠,与白鹤争奇。又有梁溪环绕,破石流泉,聿来胥宇,卜筑于斯,而一挺千秀。子姓蕃昌,是良七公之迁破石者得。”永澄公“生于弘治八年(1495)乙卯八月初八日戊时,卒于万历四年(1576)丙子九月初五日辰时”。根据上述记载,永澄公是到石泉后再生子的,所以到石泉的时间约为1520年前后,已经将近五百年了。吴氏定居后,该地不再叫窑成坞,而叫破石头,又叫石泉。这个村名与村口的一眼泉水有关。据《桐庐县地名志》记载:石泉,坐山百步山,有泉破石而出,故名。亦名“破石头”。《桐江吴氏宗谱·至德堂·破石流泉记》:“……,《破石流泉记》余族名破石者,何也!以族居北首,有一泉,泉出于石,因破石而得焉,故名。”康熙、乾隆及民国《桐庐县志》所载村名均为“破石”。有一种说法是清朝末,村中的人文逐渐兴起,并在县内有一定地位,随着地位的升高,交往的增多,渐觉“破石”这个名称不雅,乃就“泉水破石头”五字中,取“石泉”二字名村,并沿用至今,但“破石头”这个称呼,至今仍在流传。但民国15年(1926年)所修编的民国《桐庐县志》“学校”一条中,村里民国六年二月设立的学校,校名和所在地均为“石泉”。而从建于清乾隆四十二年(1777年)《吴氏宗祠》石柱上的楹联“地号石泉,须识源泉有本;堂名至德,贤钦祖德无亏”来看,又似乎在200多年前就称为“石泉”了。

【历史建筑】·吴氏宗祠

吴氏宗祠坐落在百步山麓,坐西朝东,背山面水,规模宏大,占地2000多平方米(含祠堂滩),为木石建筑。始建于乾隆四十二年(1777年),由吴学鸿、吴学富兄弟两人牵头兴建。宗祠采用轴线对称布局,面阔三间,院落三进,面宽14米,进深36米,建筑面积700多平方米。砖瓦木结构,硬山顶,人字封火山墙,石柱虾公梁,每进都有一个大厅,厅间各有一个天井相间。祠堂的石雕、木雕、壁画、对联等,工艺精湛,栩栩如生。两边青砖砌成的高墙,高耸过瓦面,墙顶上高低有序,显得典雅而又雄伟。整个祠堂由仪门、走廊、天井、亭堂、寝殿等组成,并附设戏台和厨房。清末重修并置祭日。民国二十二年(1933年),为祭祀、庆贺等活动需要,在祠堂南侧新辟一条长长滩,为祠堂滩。 仪门两侧四根40厘米见方的石质檐柱,威严肃穆,上方托着硕厚的额枋和曲梁。仪门正中央悬挂“吴氏宗祠”的匾额。穿过仪门,第一进原为戏台,现为大堂。大堂前是宽大的天井,两旁各有庑廊,中设市道通向正厅,皆用青条石铺面。 亭堂是祠堂的正厅,又称祭堂,是举行祭祀仪式或宗族议事之处,因而空间最大,硬山式屋顶,斗拱挑檐,用材硕大,做工讲究,象征着家族旺盛。石柱上分别刻有:“偕隐潛名,德树宜兄宜弟,追王演派,班联文子文孙。”“须识伦常大节,毋忘忠孝初心。”等警世楹联。正厅上方悬挂“至德堂”堂号。 寝殿位于祠堂的最里面一进,依山而建,高出前面二进1米多,既有步步登高之意。殿前是一道浮雕石刻栏板,雕刻精美,图案各异,过甬道进入寝殿。寝殿是供奉祖先神位的所在,显得庄严而神圣。每逢清明或节日,或个人、或全族,在祠堂里进行祭祖活动。民国六年二月,石泉小学校曾在此创办。 关于吴氏宗祠,还有一个将军敬礼的故事,那是民国三十一年秋,国军二十八军军长陶柳将军率衢北军部开赴富阳,指挥部设在石泉。一日,陶将军在村中行走,行至吴氏宗祠,见宗祠大门敞开,便走过去,看到祠堂上方悬挂一块有大总统令的“至性过人”孝子匾额,就缓步向前,恭恭敬敬地立正,并行了个军礼。七十多年过去了,有些事人们或许早已被淡忘,但将军这种崇尚孝道,贴近百姓的做法,一直被村民所传颂着。 解放后,宗祠一度受到冷落,特别是上世纪60年代的运动,包括祖宗牌位、匾额、甚至木雕、牛腿等均遭到一些破坏。2001年,族人投资对宗祠进行重新整修。2008年1月,历经240年风雨沧桑仍保持完整的吴氏宗祠,被桐庐县文管委列为县重点文物保护单位。2014年初,《桐江吴氏宗谱》续修完成,在此举行盛大的圆谱庆典活动。

【文化古迹】·怀清亭

怀清亭坐落在石泉村下豹塘东侧,石泉至蒋坞、板桥乃至深澳的主要道路上,亭建成于清宣统二年(1910年)仲春,占地面积41.5平方米,石木结构,观音兜屏风墙,双坡硬山顶,屋面铺设望板,卵石地面,二柱五檩二缝梁架,石柱上刻二对楹联,一曰:“山水有清音,正可领兹风景;乾坤亦逆旅,何须问及主宾。”一曰:“著著争先,到此堪留馀步;头头是道,愿诸君莫入歧途。” 怀清亭又叫金钗亭,相传由石泉村吴天良的妻子申屠凤荷卖掉自己的金钗而建,就是为了给往来路人有一个遮风避雨歇脚的地方,当地人亦称为“金钗亭”。“怀清亭”三个字及石柱上刻的楹联,均为申屠凤荷的族兄申屠涧题写,字体圆润,刚劲有力。申屠涧,深澳村人,他擅长书法,光绪乙酉(1885)拔贡,癸巳(1893)举人,是民国《桐庐县志》中最后一位举人。桐庐县令程赞清重其学行,聘主朝阳书院讲席领袖。后桐庐学有成就的大半是他弟子。光绪三十年(1904年),桐庐县议修县志,聘请申屠涧为总纂。 怀清亭至今有100多年了,虽经风雨但依然屹立,申屠凤荷这种舍己为人的做法,一直被村民所敬仰。2011年4月,怀清亭被桐庐县人民政府列为桐庐县文物保护单位。

【历史建筑】·里三进

里三进建于十九世纪末,至今已有100多年的历史。该屋秉承聚族而居的汉族传统,在总体布局上,依当地山川和日照,坐西朝东建筑。布局以中轴线对称分列,面阔三间,高二层。主要建筑有台门、主屋、披屋、附属用房、院墙及园内隙地等,因主屋有三进而得名。里三进外观整体性和美感很强,高墙四围,墙线错落,马头翘角,方正有致,黑瓦白墙,典雅大方,是石泉村最具代表性的清代徽派建筑。 里三进的台门别具特色,门面开阔,呈八字形,长8.5米,高6米许,顶部以青瓦覆盖,形成一个长8米,宽6米的门户空间,门上部及两侧均有浮雕及牛腿,分别雕以动物、花卉,雕工极为精致,台门正中部铺设望板。 里三进的主屋为三进四厢,中为厅堂,两侧为室,以堂屋为中心,各进皆开天井。人们坐在室内,可以晨沐朝霞、夜观星斗。经过天井的“二次折光”,比较柔和,给人以静谧之感。雨水通过天井四周的水枧流入阴沟,有“四水归堂”的吉祥寓意,亦有“肥水不外流”之意。三进均以木梁承重,以砖、石、土砌护墙,以雕梁画栋装饰,屋面铺设望板并施以雕饰和彩绘。整座建筑用料硕大厚实,柱子采用一色的名贵木材。在二进的前部,有一个拱形的龙脊,龙脊两侧的雕刻是这一建筑的精华所在,大片精美的雕刻均集中于此。

披屋位于主屋东侧,亦为7间二层结构。在整排的侧屋上,另开一天井,以重屋内采光,做工精美的木门,是披屋的一大特点。附属房为二层结构,宽四个开间,现已经拆除,另建新房。院内还有约一亩地的园子,作为种植之用。房屋四周除部分利用屋墙外,其余均用二米高多的围墙分隔。 里三进由石泉村仁人、监贡生吴汝舟建造,他曾先后重建过县城的东庑和名宦祠,是常乐寺桐庐县立第二高等小学的创立者之一,因吴汝舟重建县城东庑,并捐田作为每年的维修经费,民国五年(1916年),经桐庐县政府报省政府批准,给予“热心公益”匾额嘉奖。民国31年秋,衢北伐军开赴富阳、桐庐一带,指挥部设在石泉村,前线总指挥、军长陶柳将军就住在此屋。2008年1月,里三进被桐庐县文管委列为重点保护古建筑。

【历史建筑】·十间四厢

十间四厢位于村庄最北面,建于民国廿一年(1932年),由民国时期县佐治员、教育科员吴仁美(梅仙)建造。十间四厢主屋为回字结构,二进二层,面宽五间(前后由二幢面宽五间的正房拼组而成为十间正房);二幢五间正房中间的天井两侧各有二个厢房,故名十间四厢。事实上,因为该房的纵深较深,五间正房又分隔为前后两间,加上是二层楼,所以有40个正间和8个厢房间。该屋由八字开的台门、近百平方米的院内场地、二层砖木结构的披屋以及附属房组成,建筑面积仅次于里三井。 十间四厢雕工十分精良,牛腿、木梁、挂饰、花板、窗框无雕不精,人物、动物栩栩如生,惟妙惟肖。尽管在“文化大革命”中部分遭到破坏,但基本保存完好。

因十间四厢位于村口,由东面(深澳方向)和北面(窄溪方向)进入石泉的主要道路又分别从该房子的前后经过,所以地理位置十分重要。民国三十一年秋,衢北伐军二十八军陶柳将军部驻军石泉时,曾在此驻扎一个警卫连。屋主吴仁美于抗战胜利后认购抗战胜利同盟公债二千五百大洋,是桐庐县的认购大户。

【历史建筑】·大礼堂

石泉大礼堂始建于1966年,1967年底建成。礼堂自北而南共11间,呈一字排列,长48米,宽18米,高12米,最高处为三层。占地面积870平方米。大礼堂的选址在当时颇有一番说道。根据第一选址方案,大礼堂首先选在村口,这样可以彰显村庄的大气,但村口没有空闲的地方,要建造就必须占用农田。另一个方案就是建在村中,便于村里的活动和集聚,既方便又实用,但村中空地较少,最好的位置就是当时的村办公大楼,要拆除原有的三层办公楼及村里的代销店,还要占用部分烂水田,填平村民用于洗洗漱漱的冷口塘,工程相对要比建在村口大许多。在那个“以粮为纲”的年代,占用良田是万万行不通的,最后决定建在村中央。 大礼堂的基础可谓是宽大厚实。墙脚宽度超过1.5米,深要挖到硬隔为止。但是礼堂的东南角和西南角开挖时发现下面全是软土,挖了二米多宽,三米多深仍全是软泥,用数米长的钢钎往下插,深不见底,原来这里就是古河道。俗话说:“千年不烂水底松”,村民只好用“放眠牛”的土办法,用超过碗口粗,二三米长的松树桩,一头削尖,用人力打夯的办法,将松树桩一排一排,密密麻麻地打入泥土中,再在上面架着百步山上开采来的四人抬、八人抬乃至十六人抬的巨大块石砌成基础,保证了大礼堂经历近50年没有出现裂痕。 大礼堂的墙身采用三七灰土夯实而成,所用材料均因地制宜,既经济又实用。沙石从石泉溪里挖,石灰自己动手烧,黄泥则取自东面的泥山上;大型的、方型大理柱石,采自村南福禄山上的大理石矿;木材从村周边各生产队的山上选。巨大的人字木平梁选用百步山上的上等麻栗树;升人字木用的粗大立柱,则是从白鶴峰下的经堂山上伐来的,这是两株生长了近百年的柳杉树,树干高大挺拔,首尾匀称,在当时已经极其少见。整个工程除了请几名东阳的师傅把总关外,其他工匠都为本村村民,有木匠、石匠、铁匠、锯板等。在富春江水电站工作的子成、子宏及项庆等能工巧匠纷纷回村,献计出力。全村人上下齐心协力,拧成一股绳。凡自己能办到的事不求人,凡能节省的地方尽量省,除必须买的少量少泥、钢材、砖瓦、油漆及少量的工匠工资外,其余均由各生产队由工分的形式分摊,为大礼堂节省了大量的开支。礼堂建造支出现金10821.66元,这在现在人看来是难以想象的。 大礼堂建成后,成为村庄的政治文化中心,大队部、广播室曾设在此,村庄的集会、重大活动等在此;也曾开办过大队医务室、大队俱乐部、农村合作医疗社的中药材加工场所,办过石泉小学附设初中班;上世纪70年代,开办过村绣花厂、第一丝织厂。 2011年,村委对大礼堂进行整修,使这座经历近半个世纪的礼堂重新焕发了生机。2014年底,大礼堂通过县文化礼堂的考核验收,现成为村民读书看报、休闲娱乐的最佳场所。

【文化古迹】·井泉桥

井泉桥位于村西北方向,因桥建在泉井边,故名井泉桥。桥为单孔拱形桥,长约4米,宽2米多,高2.5米,拱形面采用方块的青石砌成,拱形桥两侧青石块上分别刻有“井泉桥”三个字。桥面采用青石板铺面,高出路面三级台阶,南侧三级台阶北高南低,意为北水归南;北面三级台阶则南高北低,意喻水石北流。据传,石泉村有两个大财主,他们收租时,佃户从外面挑谷交租,一律在桥南面过秤,交租人可以在此歇歇脚,饮一口井水,以示饮水思源之意。桥是村里的阳基桥,桥侧古老的大樟树则是阳基树,象征着石泉村的保卫者,保佑着村民岁岁平安、五谷丰登。

井泉桥桥北端连接直通村外的大路,桥南经吴氏宗祠前则进入由卵石铺设的村中主干道,是全村出行的主要通道。上世纪六十年代后,村人开始使用独轮车,过桥深感不便,村人便从被拆除的庙山上抬来数条四五米长的庙宇大殿柱石,横架为平桥,形成了如今这平桥、拱桥并排的景象。1977年,村里修筑了机耕路,宽畅笔直路面逐渐取代以前的人行道路,井泉桥也渐渐地被冷落了。但村口的泉井仍在,冬暖夏凉的泉水,仍旧破石而出,静静地流淌着。 虽然井泉桥建桥年代已无从考证,但井泉桥和古樟树象是一对历史老人,见证了石泉村的发展和变迁。风吹树叶的沙沙声和桥下潺潺的流水声,在跟后人们娓娓地在讲述着石泉村的从前、现在和未来……。

【文化古迹】·石泉井

石泉井位于村庄的北首大路旁,井深2米多,面积4.2平方米,四周用条石铺面,一眼泉水从岩石中喷涌而出,俗称“泉水破石头”。泉水清澈见底,流量常年不断,一直作为全村的饮用水源,并可灌溉周边的数十亩农田。在石泉井旁另有一眼泉水,水量略小于石泉井,两眼井如同兄弟一般,相距仅十余步,村人也建一方井于上,名曰“小泉井”。 数百年来,村民都自觉遵守村里不成文的规矩,并无一人违背。那就是不管是谁都不得在井中淘洗物品,不管是谁家的人掉落到井中,都必须将井水全部舀干,否则就会受到全村的谴责。但是,也有一个例外,冬天村民各家的耕牛,却可以直接到井里去饮水,村人却从不忌讳。 1985年,村里扩建了石泉井,并在百步山上建了一个蓄水池,通过村里建造的自来水,将井水引到各家。但随着村里人口的增多,用水量的增加,石泉井已经无法满足全体村民的生活需要。2012年,村里从外面接入自来水,石泉井的作用才逐渐消退,但村民们对石泉井的钟爱依然一往情深。烈日炎炎的夏日,在田野劳动归来的村民,以能喝到清凉解暑的井水为最快乐的事。村民们离家,无论是求学、工作、参军,还是外出打工,只要走到村口井边,都会先喝上几口清凉甘甜家乡水,这大概就是故乡的情怀吧!

【民间传说】·百步山

民国《桐庐县志》记载:“百步山在县东三十里,亦称百步岩。上有摩崖石刻数行,剥落殆尽。惟末行尚存‘咸淳七年月日’六字。岩下有泉而出,故名其庄曰‘破石’,又有洞名‘仙人洞’”。关于百步山山名的来历,一说是因山上多中药材百部而得名;也有说此处原为海洋,此山仅露出山顶一个小尖,上面可晾晒百篰鱼虾,但这两种说法与现今地名志上所记载的均只是音同而已。《桐庐县地名志》:“石泉,坐山百步山,有泉破石而出,故名,亦名破石头。村周多山,毛竹、松树茂密,石泉大队驻地。” 百步山有一个神奇的故事,相传,很早以前,有个叫吴公的大力士肩挑两座山,一头是石山,一头是泥山,因一头重一头轻,挑到天子岗下,感到实在难挑,便歇下来,拔出挑山的扁担用力向石山劈去,石山尖角被劈下,滚到二里外的空旷田野里,因形似青螺,当地人称为青螺山。后来破石、徐石、板桥、梧村等村联合在小山尖上建了个陈阳公庙,青螺山被改叫庙山。再说吴公,因劈石山受了伤,再也挑不起这两座山了。泥山在东,俗称东山,石山在西,即称百步山。百步山顶有一块硕大的平地,当地人称为仰天坪,这块坪几乎与庙山大小相等,这也许是巧合吧! 百步山下有一片巨石,突兀而出,斜插山中,尤如鳄鱼张着巨嘴。巨石坐西北朝东南,长有近十丈,高超过三丈,最多处伸出外面有一二丈,在巨石下形成一个四季干燥,冬暖夏凉的天然避风雨的场所,象一个天然的屋顶,当地人称为石屋顶。相传500年前,吴氏祖先牧鸭时就栖息于此。至今石屋顶下的石壁上,留有的烟熏痕迹,大概是祖先生活时留下来的。 上世纪70年代,村人在此石下建造房子,遂炸掉突兀而出的山石,现今的石屋顶,已经是有名无实,只剩一段陡峭的岩壁。一石屋顶的偏北侧,原有一石柱,形状象牛角,粗一米多,约一人多高,上可坐人,儿童常在其上爬玩嬉戏,称为牛角石,现在牛角石亦已不复存在。

【水利设施】·钳口庙水库

钳口庙水库始建于1956年,到1963年基本完成。水库坐落在石泉村南的两山夾峙中,坝高13.8米,蓄水56.4万立方米,集雨面积1.89平方千米,为粘土心墙坝,由原凤鸣公社各大队分派劳动力共同建造,曾经是桐庐县第二个大水库,因坝址位于原严坞村的钳口庙故名。 钳口庙水库的建成,使凤鸣乡的大片农田结束了靠天吃饭的历史。水库主要自流灌溉石泉、梧村、蒋坞、杜村、板桥、滿林、外邓家、枝茂等村庄农田,抽水灌严坞村部分农田。同时建成配套输水工程——东山干渠和中畈干渠,东山干渠自钳口庙水库坝下至蒋坞村。中畈干渠由石泉溪及村外中澳组成,与肖岭水库东干渠相连,灌溉面积更广。 随着肖岭水库和百里干渠的的建成,钳口庙水库的作用逐渐减退,现在主要用于防洪及石泉村田畈的灌溉。由于钳口庙水库是大跃进时期的产物,大坝工程没有完全按照最初设计建成,形成一定的安全隐患。2012年,为确保水库安全,对大坝坝体进行除险加固,拓宽溢洪道,重新在坝中挖掘排水涵洞,并对水库受水的坝内堤铺上水泥块石,坝外堤植上草皮,既为民造福,又为石泉村的生态环境添上了一道亮丽风景。

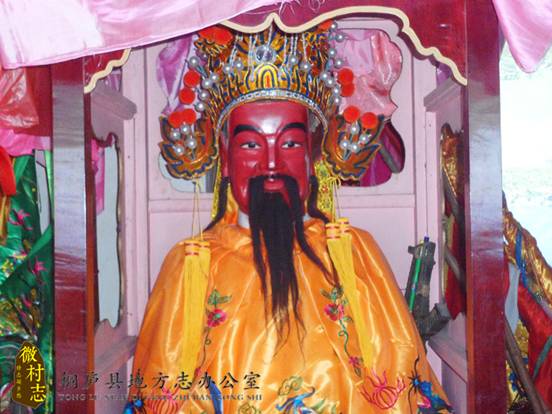

【历史名人】·吴太虬

吴太虬塑像 吴太虬,号小溪,南吴氏之祖永澄公第六世孙,为炼公第三个儿子,后代子孙称其为“三阿太”。生于万历三十四年(即明末公元1606年),卒于顺治十六年(即清初公元1659年)。 据民国《桐庐县志》记载:“吴太虬,破石庄人。性豪侠,善猎,神于枪术。清初昌化有虎患,道绝行人。浙抚示募技勇。虬应募,携一犬往。侦虎往来要道,伏而枪之。不十日,连毙三虎,患始平。昌人感其德,即于毙虎处为立生祠,祠成宰牲祀虬。现昌化有吴公庙云,即太虬也”。据民国二十二年修编《桐江吴氏宗谱》记载:“公有神技,最善于枪。公应招而往,虎患即平。宪赠以禄,禄辞;封官,官不受。宪以有功于民,出奏请奖部议。敕赐龙旗,游猎四方。每衙门各给肉粟,如是领赐。今裔孙世有官枪,皆公之伟绩所致焉。 另传说,清初有流贼犯境,遭到衙门捕快及乡勇围追。流贼旋筑巢旋网山,衙门捕快及乡勇困住贼寇。贼无计逃脱,随后施疑兵之计,骑马绕旋网山环驰,烟尘飞扬,疑寇兵甚众,衙门捕快,众莫敢前。吴太虬在这一带打猎,熟悉地形,他由五聪桐坞坑抵达旋网山近处观察,怀疑有诈。于是起手一枪,正中一贼马脚。马腿受伤后,与前面逐渐拉开前后距离,官兵乃涌而向前缚贼,只见马尾绑着松枝,造成尘土飞扬,原本想用此计拖延时间,欲俟夜黑逃遁,不料计谋被识破,无奈只好束手就擒。 几百年来,吴太虬故事一直被民间传颂,变得有些神乎其神了。但在石泉村只要一提起神枪手“三阿太”,可以说妇孺皆知,引以为豪。吴太虬虽是一个平凡的先人。但他神于枪术,为民除害;封官不受,奉禄禄辞,这种品德为世人所传颂和敬仰。至今“破石头”的香火厅上,依然供奉着三阿太塑像。 如果你想了解更多关于吴太虬的故事,那你就一定要到破石头去。

【红色事迹】·血洒破石头

大坞里 民国三十一年,日军有计划地大举进攻浙西,一路沿钱塘江溯流而上,先占领窄溪,继而占领桐庐县城。日军所到之处烧杀抢掠,强奸妇女,无恶不作,百姓痛恨之极。 农历五月初,国军79师一部,袭击驻窄溪日军,有果敢的村民协助国军作战。此役击毙日军10余人,俘获战马29匹。战斗结束后,国军退守阜义乡(今江南镇)大坞里。 日军遭受损失后,急图报复,从县城调来大批日军,先头部队由凤岗进攻雷坞,抵达乌石垯时,遭到国军强烈反击,不得已退回凤岗,进攻大坞的计划没有得逞。 农历六月十四日深夜,日军百余人,企图由窄溪绕经石泉,过翁家岭至彰义、坪西、五聪一带到大坞里。到石泉时正值后半夜,因为天黑路不熟,就敲开住在大路边村民吴柳祥家的门,强迫他带路。日军软硬兼施,吴柳祥不从,遂将他杀害于门前的水沟里。后日军又敲开同一排房子的吴见千家,强迫他带路。因日军有轻重机枪等笨重装备,再加上天黑乡间路小且不平,日军走得比较慢。吴见千年轻力壮,走惯了农村的夜路,走得比较快。日军赶不上他,总是叫他慢一点。行至翁家岭山坳时,见两旁树木茂密,吴见千认为是脱身的最好时机,他俯身佯装系草鞋带,仔细观察,见日军离他有一定距离,以迅雷不及掩耳之势,冲入密林中后并拚命奔跑。日军想开枪,又怕暴露偷袭的企图,未敢开枪。日军失去向导,只好摸索前进,待日军摸到石墈头时,天已经开始放亮。在石墈头的国军哨兵,发现有日军偷袭后鸣枪报警。国军听到枪声,知道日军来袭,立刻转移,日军的偷袭计划彻底落空。吴见千脱离虎口后,翻山越岭,绕了很多路,一直躲藏到天黑才偷偷回家。 抗战期间,侵华日军对桐庐的3次窜扰和日机53次狂轰滥炸给桐庐人民带来深重的灾难,以及为抵抗日军侵略,桐庐人民所作出的巨大牺牲和付出的惨重代价,我们一定要铭记历史,勿忘国耻。

文字:伟林 摄影:伟林

欢迎推荐您的乡村! 投稿邮箱:83556596qq.com、187229246qq.com; 联系方式:0571-64212736、64219201。 |

| 作者: 网络编辑:丁丽 |