| 叶浅予《富春人物画谱》连载 |

| http://www.tlnews.com.cn/2025年04月01日 09:30:17 |

|

(十二)

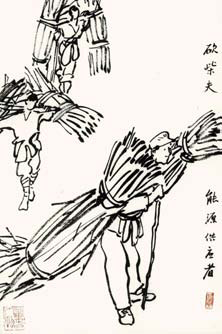

砍柴夫(叶浅予)

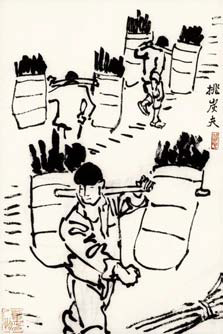

挑炭夫(叶浅予)

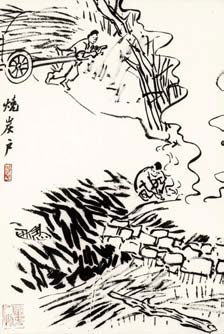

烧炭户(叶浅予) 此画(《砍柴夫》)记录的是砍柴夫挑运薪柴的场景。“旧时,柴炭为桐、分两县大宗货,山民主要经济来源之一。”(《桐庐县志》)村民们进深山砍柴,然后肩挑着一担重重的薪柴出山,或自家留用,或售卖。那时烧饭做菜都得靠薪柴,所以叶浅予称他们为“能源供应者”。 画上一些细节描写值得注意,一是砍柴夫腰间都系有布袋状物件,那是砍柴夫自带饭包、干粮和茶水的腰带,其腰背后绑有“刀夹壳”,用木头凿制, 一般是两孔,用以挂砍刀、镰刀等工具,前部则装食物与水,装满进山,出山时往往空空如也。砍柴夫脚上穿的除打头这位或许是军用球鞋外,另两位应该穿的是自制的草鞋和长筒袜。草鞋袜就像高帮套鞋,粗布制作,二层布,布底密密麻麻用缝纫机车几圈,穿这样的草鞋袜进山,腿脚不会被荆棘刺伤。 另外,砍柴夫除了会带扁担和麻绳外,还会带一根坚硬的木棍,称为担柱,挑担行走时可作拐杖,中途休息时撑在扁担中心以免放下柴担,换肩时用它挑一下起杠杆作用,可省力不少。这类工具是劳动人民在长期劳作中摸索发明的,体现了生活中的智慧。 旧时尽管桐庐境内80%都是山林,依然抵不住常年砍伐,常常需要封山育林。不像如今,连农村家家户户都用上了煤气甚至天然气,不用封山,山林都树木葱茏。 此画反映了桐庐山区劳动人民的勤劳品行。 “卖炭翁,伐薪烧炭南山中。”唐朝著名诗人白居易《卖炭翁》刻画了一位卖炭翁形象。而叶浅予在此图中描画了一群挑炭夫形象。尽管时隔千年,底层劳动者的艰辛生活一脉相承。其实在桐庐芦茨一带山区,千百年来沿袭着烧炭卖炭的习俗,成为村民的主要经济来源。 据《桐庐县志》载:“新中国成立后,木炭仍为大宗农副产品。1950至1956年,年均收购15.5万担。当时汽车、小电厂、小加工厂皆赖木炭为动力燃料。1958年‘大办钢铁’后,近山已无薪炭资源,需要量也锐减。此后以产定销,年均收购3.5万担,1985年收购4万担,2/3运销杭州、上海。” 除了这幅定稿的《挑炭夫》外,叶浅予另有一幅同题画作,应该是初稿。 此画(《烧炭户》)表现的是深山中的烧炭户伐薪烧炭的劳动场景。为表现烧炭挑炭者人物形象,叶浅予曾在1986年回故乡时,不顾八十高龄,乘坐拖拉机一路颠簸,又步行去芦茨山沟的长洲烧炭区采访。他的《故乡近事·原始生产关系》一文有助于我们深入理解这两幅画作。 走近深坞,即见木材薪炭沿路堆积。走进深坞,堆积更多,只见草棚连片,鸡犬相闻,形成了一个自然村落。这里不但有居民,有坐商、行商,有收购站,有供销社,有小饭铺,可能还有小旅店。这个带原始社会性质的交易点,居民的成分可以分成以下几类: 1.砍柴户、砍树户、烧炭户,都是外地人,缙云人居多数。自古以来浙江缙云人以烧炭出名,他们祖祖辈辈相传,出卖劳动力为生。 2.柴炭经营承包户,几乎全是浦江人。浦江缺木材,缺柴炭,全靠这边供给,他们向山主包了山,让缙云人出劳力,砍树、砍柴、烧炭,在深坞设收购站,向上述一类人收购劳动成果。 3.服务户。包括供销店、小饭铺、小旅店,肩挑运输者,当然还有二道贩子,个体拖拉机业主属之,据说跑一趟浦江,一车炭或一车树,可得对本对利。每天捞到十多块。 至于山主人,以前是地主,地主退出了历史舞台,山归公社或大队所有,分山到户后,个体农户成了山主人。 在深坞看了看,看到了带有原始社会性质的交换方式,也看到了封建性质的、资本主义性质的、社会主义性质的错综复杂的生产关系。 由深坞回长洲途中,见一妇人肩挑百多斤炭担出山,在路上歇脚,陪我们的村干部介绍说,她们一家三口,都是壮劳力,在自己分得的山坡上砍柴烧炭,烧完一窑挑一窑,是本村唯一的一户烧炭户。村干部介绍完,看我们都以钦佩的眼光看着那位壮实的妇女挑炭者,他转过身,走到那妇女跟前,说了一句话,两人换了肩,干部接过炭担,大踏步向长洲挑去。不久又见父子二人各挑一担一前一后走过来,父四十岁光景,儿子才十八岁,肩嫩体弱,父子轮流换肩,让儿子挑一段歇一段。看到这种劳动人民之间的友爱互助和骨肉深情,立刻使我想起当前那种自私自利、损人利己的社会歪风,能不叫人感叹吗?如果我能在这里生活一段时间,深入了解这一带劳动者的生活面貌和思想感情,写出他们的高尚灵魂,该多好啊。(《叶浅予与故乡桐庐》,第49-50页) 显而易见,叶浅予是满怀感情创作《挑炭夫》《烧炭户》的。 时过境迁,如今烧炭挑炭都已退出历史舞台。位于桐庐县富春江镇的芦茨湾成了浙江省首个慢生活体验区,村民靠经营民宿、出租屋舍、出售农产品都能致富,真正体现了“绿水青山就是金山银山”的理念。 (十三)

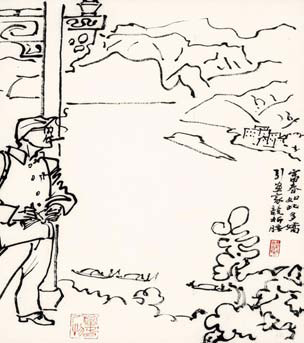

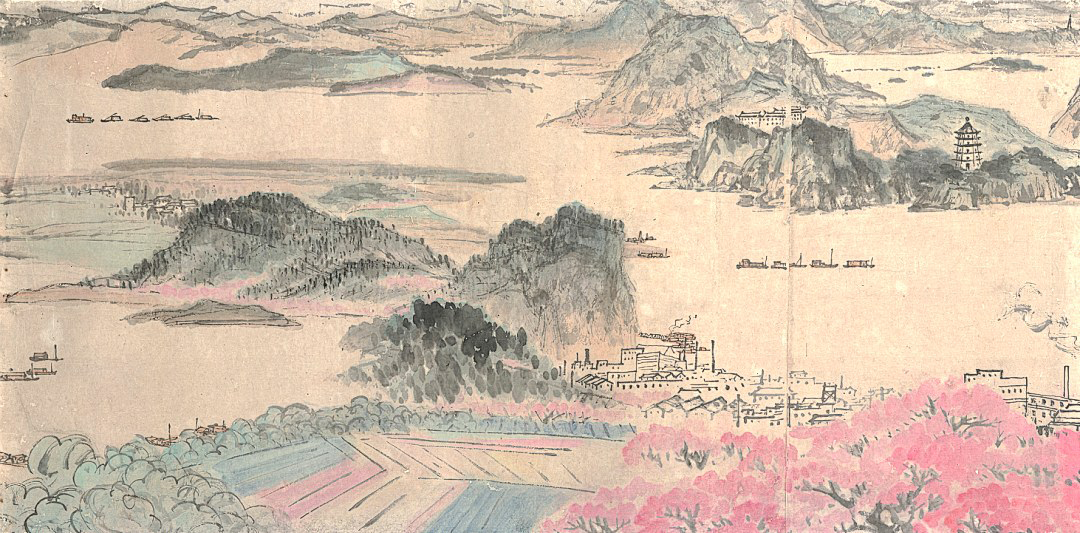

富春如此多娇(叶浅予)

叶浅予写给时任县委书记俞俊臣的信(桐庐档案馆馆藏)

富春山居新图(局部) 天下有水亦有山, 富春山水非人寰。 长川不是春来绿, 千峰倒影落其间。 唐朝诗人吴融的《富春》极言富春江山水之美。的确,“天下佳山水,古今推富春。”(元·李桓)古往今来,无数诗人画家喜欢吟咏描绘富春山水。《富春如此多娇,引画家竞折腰》,表现的就是此主题。 叶浅予先生在《〈富春山居新图〉后记——献给故乡》一文中写道: 一九七七年我完成《富春山居新图》第二稿时,曾写后记一篇:“富春山水之胜,自唐以来诗人吟咏颇多,元黄公望子久有《富春山居图》传世。我出生是地,一九七六年大病后,乘红叶满江之际,返故乡探亲,成山居新图第一稿。今年初复游富春,自六和塔溯江而上,船行水光山色间,访桐庐、七里泷、梅城、白沙诸点,并深入芦茨、茆坪山区,探寻画卷素材,完成第二稿……”(《叶浅予散文》,花城出版社,1998年,第27页) 叶浅予先生笔下为富春山水折腰的画家,既指不远千里而来的各地画家,自然也有他自己的影子在里头。叶老特别喜欢富春江,喜欢“富春”一词,不仅将位于桐君山麓富春江畔的画苑取名“富春画苑”,还有“桐君苍翠峙大江,富春风光此地看”“乡音未改白发归,魂系富春桐君怀”等诗句表达对富春江、桐君山的热爱。关于“富春画苑”名称,桐庐档案馆馆藏叶浅予于1984年9月10日写给时任县委书记俞俊臣的信中有取名来由:“桐君山下新屋,我原建议用桐庐画院或富春山居名称,是否可改为‘富春画苑’,更富于地方色彩,如同意,我即写来。”如今叶浅予故居门楣上方匾额一直沿用的是叶老亲笔书写的“富春画苑”四字,想必此名称当年得到桐庐县委的同意。 关于“富春”一词,晚年寓居桐庐十年的中国美术学院教授、博士生导师,著名美术评论家、画家、诗人王伯敏先生(1924-2013)也有诗云:“富春好景在桐庐。”他盛赞桐庐是个“诗人忘返画家忙”的地方。 以上“富春”均为“富春江”之义。富春江是钱塘江中游一段的名称,起自建德梅城三江口,流经桐庐、富阳,至萧山的闻堰,沿途有严子陵钓台、桐君山、鹳山等景点。 (十四)

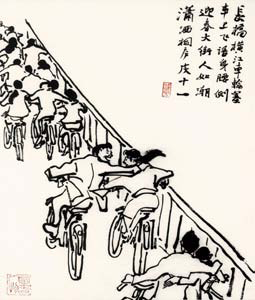

长桥横江车轮塞(叶浅予)

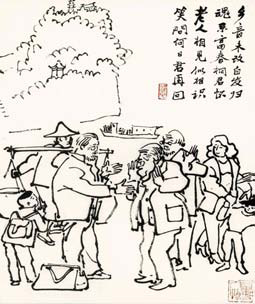

乡音未改白发归(叶浅予) 长桥横江车轮塞, 车上飞语身腰侧。 迎春大街人如潮, 潇洒桐庐庆十一。 此画(《长桥横江车轮塞》)反映的是1987年国庆节期间桐庐县城的热闹场景。 那时桐庐县城繁华之地集中在江北老城区,且富春江上尚无桥,只有分水江上有座桐庐大桥。叶浅予以年轻人骑着自行车结伴而行的欢乐场景,显示家乡日新月异的变化,富有时代特色。 此画构思巧妙,用桥栏将画面分为对称的三角,结伴骑行的男女青年尽管画的都是背影,却能充分领略他们浑身洋溢着的欢乐与幸福。奔向前方的自行车流也预示着奔向未来的美好生活。画面的另一空白三角形中,叶浅予又巧妙地题写了上述此诗。“潇洒桐庐庆十一”点明了此画主题。“潇洒桐庐”显然出自范仲淹的《潇洒桐庐郡十绝》,说明在2007年确定为县域城市品牌之前,早在20世纪80年代就已经使用这一提法。 乡音未改白发归, 魂系富春桐君怀。 老人相见似相识, 笑问何日君再回。 此画(《乡音未改白发归》)很有桐庐味道。画面背景是桐君山,山下有航船。两拨送行与出行的人群,正在依依惜别。画上题诗明显有点化唐朝诗人贺知章《回乡偶书》“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来”的成分。两首诗可谓异曲同工。 诗中“富春”“桐君”是“富春江”“桐君山”的简称。叶浅予另有诗句“桐君苍翠峙大江,富春风光此地看”同样如此。 据当年曾给叶浅予采风做向导的刘兵先生介绍:“这是叶浅予先生的新作《富春人物画谱》中自己回故乡遇老友的画上所题的诗句,也就是他创作富春人物激情的由来。”(《叶浅予与故乡桐庐》第173页) 的确,在百幅人物画谱中,这是唯一一幅带有自画像色彩的作品。当然,无论是诗中表达,还是画中所绘,叶浅予又不仅仅限于自己的故乡情,而是描绘与表达了所有少小离家老大回的桐庐游子回乡时的常见场景和浓浓乡情。 文字、图片 董利荣《叶浅予〈富春人物画谱〉解读》 叶浅予艺术馆 |

| 原标题: 叶浅予《富春人物画谱》连载 |

| 作者: 网络编辑:俞俊 |