| 叶浅予《富春人物画谱》连载 |

| http://www.tlnews.com.cn/2025年03月21日 09:14:24 |

| (五)

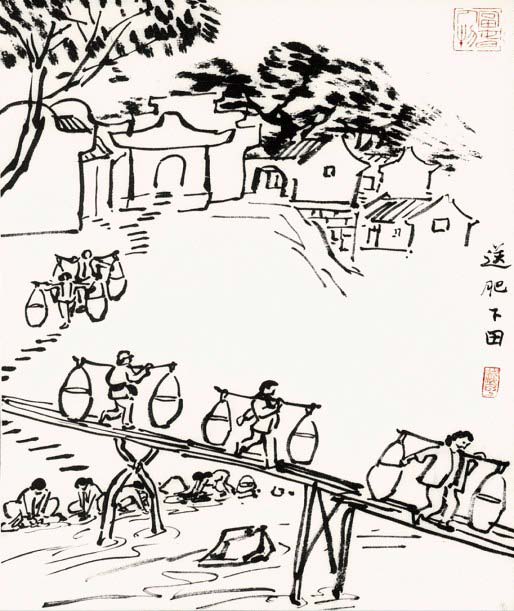

送肥下田(叶浅予)

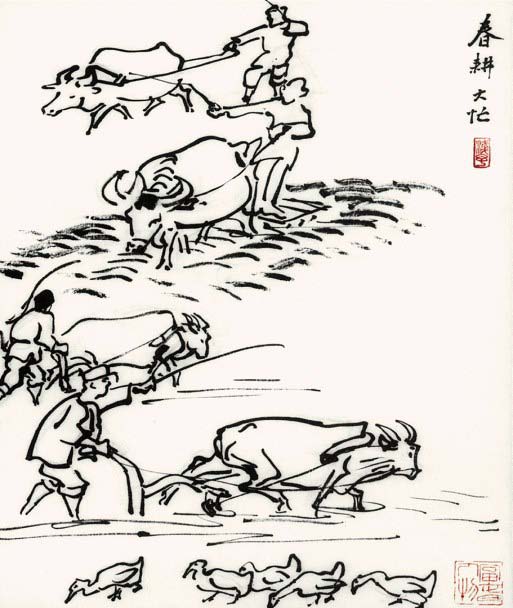

春耕大忙(叶浅予)

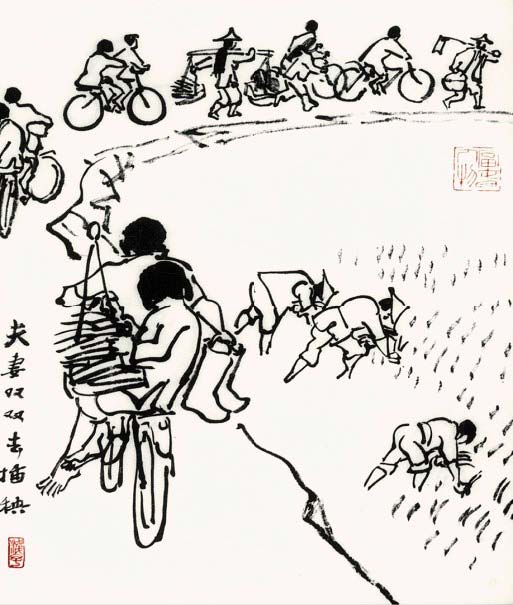

夫妻双双去插秧(叶浅予) 这幅《送肥下田》的场景,如今人们或许会感到很陌生了。 画面中小溪上是一座简陋的木桥,桥上桥后是一队挑着肥料下田的村民。 背景是村口的古树、屋舍和凉亭。溪边还有洗衣洗菜的村妇,田园气息十分浓郁。 在以粮为主的年代,田地用养是重中之重的事情。昔日农田往往以人肥、畜肥、塘泥、草木灰等土杂肥为主要有机肥料。此后无机肥的使用逐年增加。《桐庐县志》载:“1985年,全县绿肥播种5.01万亩,比1966年减少8.79万亩。而各种化肥的供应量则大大增加,1985年达6896万斤,其中氮肥占80%以上。”从画面上看,送下田的应该就是化肥。 此图与其说是一幅人物画,不如说是一幅风景画。 我国自古以来就是农业大国,“春耕夏耘秋收冬藏”,是古往今来的金科玉律。其中春耕是春季播种前,对土地进行耕种的称谓,一般在立春之后春耕就开始了。《春耕大忙》反映的就是此时的景色。 那时候耕牛是农民的最佳帮手。画面中4位持犁立耙的农民,挥舞着鞭子,正在4头耕牛的牵引下来回耕耘。前两位农民是在犁田,手握的是旧时常见的犁具,把田地翻犁一下。后两位农民则站在另一农具耙上,把用犁耕过的田地里的大土块弄碎弄平,以方便播种。这种较为原始的生产方式,在20世纪80年代末的桐庐农村还很常见,现在耕田已经机械化。旧时的犁耙等农具,会作为老物件展陈在村礼堂或祠堂之中。 耕耘过程中田地里会翻卷出泥鳅、蚯蚓等,是鸭子的上等食料,因而细心的叶老又画上一群鸭子,正在觅食,增添了画趣。 此画采用的是“之”字形的构图,画面活泼而富有动感。 《夫妻双双去插秧》反映的依然是农忙时节的景象,描绘的是插秧的环节。 插秧指把水稻秧苗从秧田移植到稻田里的农事活动,过去往往靠人工,现在则多用机械插秧。 画面中有在田里插秧的农夫,更有匆匆赶赴田间的农民。其中有扛着锄头肩挑秧苗的农夫农妇,又有骑着自行车奔赴在插秧路上的年轻农民。画面焦点落在一对骑自行车的夫妻背影上,男子一手把着车龙头,一手提着长筒靴子;坐在后座的妻子提着满满一篮秧苗。 此画反映的是那个年代桐庐农村常见的一种农忙场景,也表达了对农民勤劳品行的赞许。 这是一幅“C”字形构图的典型作品。画的虽然都是人物的背影或侧影,见人不见面,但人物的动态表情却似乎都呈现在我们面前。 (六)

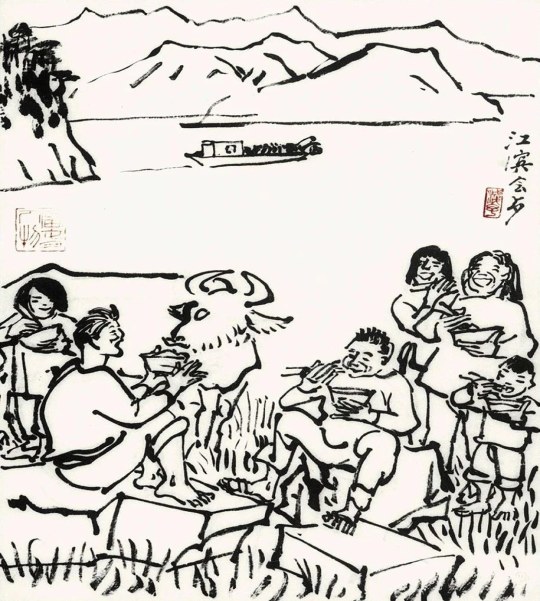

江滨会餐(叶浅予)

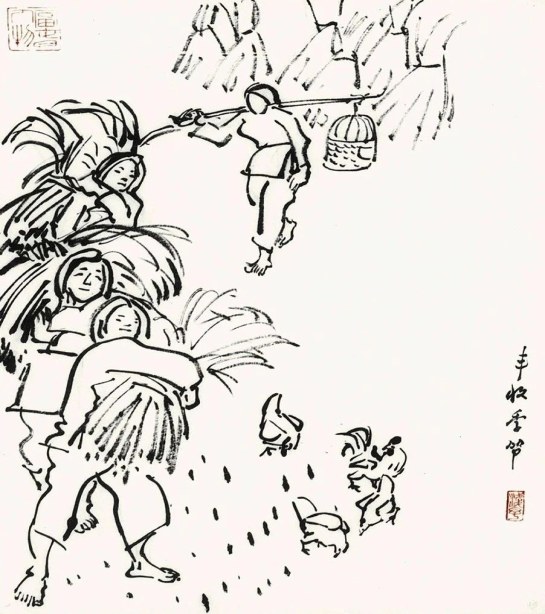

丰收季节(叶浅予) 这是一幅反映农忙时节的图画,选取角度别出心裁。画面上五个大人一个小孩正在江滨的田埂上吃午饭,仿佛在此会餐,因而取题《江滨会餐》。 此画人物形象鲜明生动,身旁还有一头耕牛,凸显了作品主题。江中的货船和远处的山峦,既交代了江滨环境,又增加了画面的层次感。 从画上看得出六个人物应该是一家三代,两位男性正劳力和中年妇女为抢农忙,连回家吃饭的时间都舍不得。掌厨的家庭主妇便带上饭菜领着孙儿送到田头。另一依偎在家庭主妇身旁的年轻女子,猜想应该是他们尚未出嫁的女儿,也即小男孩的姑姑。 这样的场景过去在农村十分常见。叶老用其传神画笔捕捉到一幅温馨画面,既歌颂了中国农民的勤劳善良,又赞美了家庭和睦的传统美德。 一分耕耘,一分收获。 春耕夏耘大忙之后,便迎来秋天的《丰收季节》。 画面上三个农村妇女各自怀捧肩扛大大的一捆稻谷,脸上洋溢着喜悦。寥寥数笔就显示出稻谷沉甸甸的样子,还有纷纷掉落的谷粒,都表达了丰收的意思。 画面后方是一捆捆脱粒后的稻草。 几只鸡正在啄食。还有一个挑着鸡笼的村妇,这是丰收时节农村常见的场景。村民常常会挑着鸡笼到田间放鸡啄食,饱餐之后唤鸡归笼,再挑着鸡笼回家。既让散落田间的谷粒派上了用场,又省却了家中饲料,实在是节约节省的好举措。 这也是一幅“C”字形的构图,虚实相间,远近相宜。

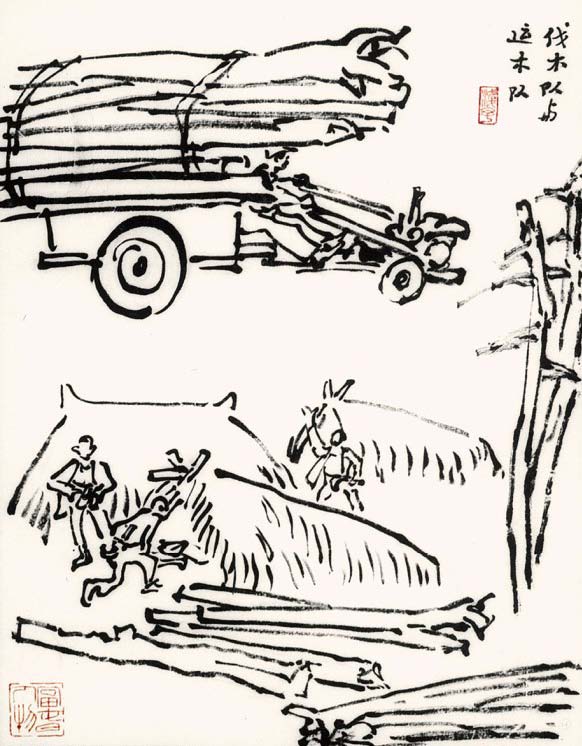

伐木队与运木队(叶浅予)

木材收购站(叶浅予)

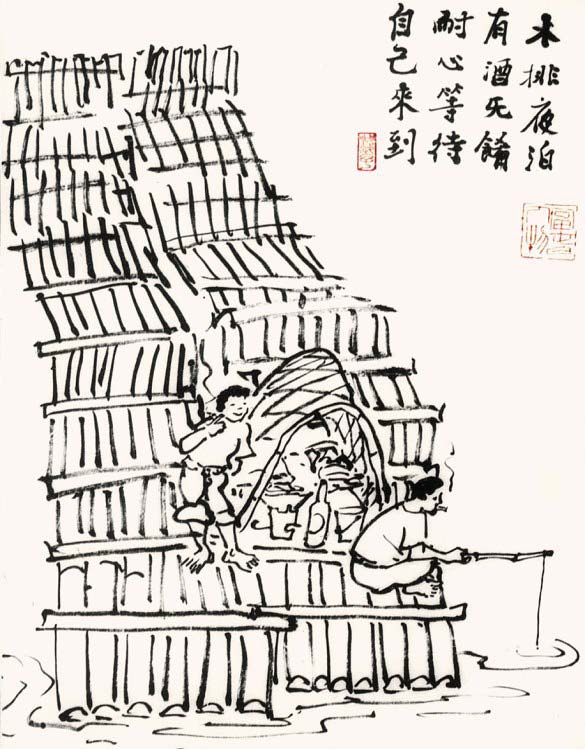

木排夜泊(叶浅予) (七) 桐庐是个“八山半水分半田”的县域。俗话说靠山吃山,因而木材采伐经营,是那时当地农民的主要经济来源之一。《伐木队与运木队》一画,反映的就是20世纪80年代桐庐木林业的现状。 当时砍伐与运输木材的条件都很简陋。你看,叶老笔下的伐木队员,住在山上临时搭建的茅棚里。而运木队的运输工具,则是手扶拖拉机。且装载的木材已大大盖过拖拉机手的头顶,往往是超负荷装运。 据《桐庐林业志》载:“本县采伐木材,一直来靠手工操作,劳动强度较大。1958年试行过弯把锯伐木,但未能推开,直至现在仍以斧伐为主。造材均用手锯断截。”由此可见,到20世纪80年代末,桐庐木材采伐依然条件简陋,伐木队员十分艰辛。叶老此画印证了上述记载。 此画把相同行业的不同工种用上下结构描绘在同一画面中,起到一种相互映衬、互为补充的作用。 《木材收购站》当然又是一幅与木材相关的图画。画面上一架磅秤旁是记账的收购员,磅秤上站着肩扛长木料的伐木者,秤上还有两根短木材。你或许会问怎么会连人一起称,其实只要稍后再称一称人的重量,减去后就是木材的分量了。当然,木材计量更多的是用尺丈量计算立方米。 关于木材收购经营,《桐庐林业志》有详尽介绍,择要录之:“1950年下半年,国营中国煤业建筑器材公司杭州江干经营处工作组首次来桐庐、分水一带收购木材。1951年7月,临安专署发文正式成立‘中国煤业建筑器材公司桐庐经营处’(简称中煤公司)。由于木材流向集中桐庐,经营几个县的木材业务,隶属于临安专署,下设分水、昌化、於潜收购站。嗣后,木材全部由中煤公司统一经营。1953年7月建立‘浙江森林工业局桐庐收购站’,下设分水、昌化、於潜、新登收购组。1955年10月富阳县森工收购组亦划归桐庐收购站管辖。……1984年4月,在机构改革中,撤销森工站,建立‘桐庐县木材公司’‘桐庐县林工商联合公司’‘桐庐木材厂’。均隶属于县林业局,经济独立核算,自负盈亏。1986年6月林工商联合公司更名为‘桐庐县林产品公司’。此机构一直延续到1988年,均为专营木材的机构。” 木排夜泊,有酒无肴。 耐心等待,自己来到。 这又是一幅木材题材的画作,而且反映的是桐庐境内几乎独有的木材运输方式——放木排。 旧时桐庐县域的木材经分水江放排至县城东门横街(即木排头)一带集散,然后再运往苏、杭、宁、绍等地销售。因而过去这里是特别热闹的地方,长长的木排有时会排成一里来长,成为一道独特的风景。当然这一风景从20世纪90年代开始就渐渐淡出了。木排按先来后到等待“大江放运”或商贩收购转运,有的放排人便在木排上解决生活问题。此画反映的就是放排人悠然自得的状态,他们在木排上搭个小篷,备好一瓶酒与炭炉锅子,耐心垂钓。所配四言短诗为其锦上添花。在诙谐幽默中表现出放排人乐观开朗的人生态度。 《桐庐林业志》对木材水运有详细记载,旧时桐庐因陆路交通并不发达,而境内除富春江、分水江外还有50多条溪流,水路四通八达。“因此木材运输,主要靠水运。”先将山上木材肩扛车运至小溪边,或单株或编成小笼排放入分水江,“经过拼排加固再从分水江运至桐庐。此过程通称‘小放运’。到桐庐以后,将小排扎成大排,经富春江运往杭州、萧山、绍兴等地,此谓‘大江放运’。……放排工人常年在水上生活,风餐露宿,劳动强度很大,收入甚微,闲时尚需靠捕鱼收入弥补生活。”叶老此画也印证了这段记载。

文字、图片 董利荣《叶浅予〈富春人物画谱〉解读》 叶浅予艺术馆 |

| 原标题: 叶浅予《富春人物画谱》连载 |

| 作者: 网络编辑:俞俊 |