| 大历八年秋,桐君山上 |

| http://www.tlnews.com.cn/2024年09月25日 08:21:31 |

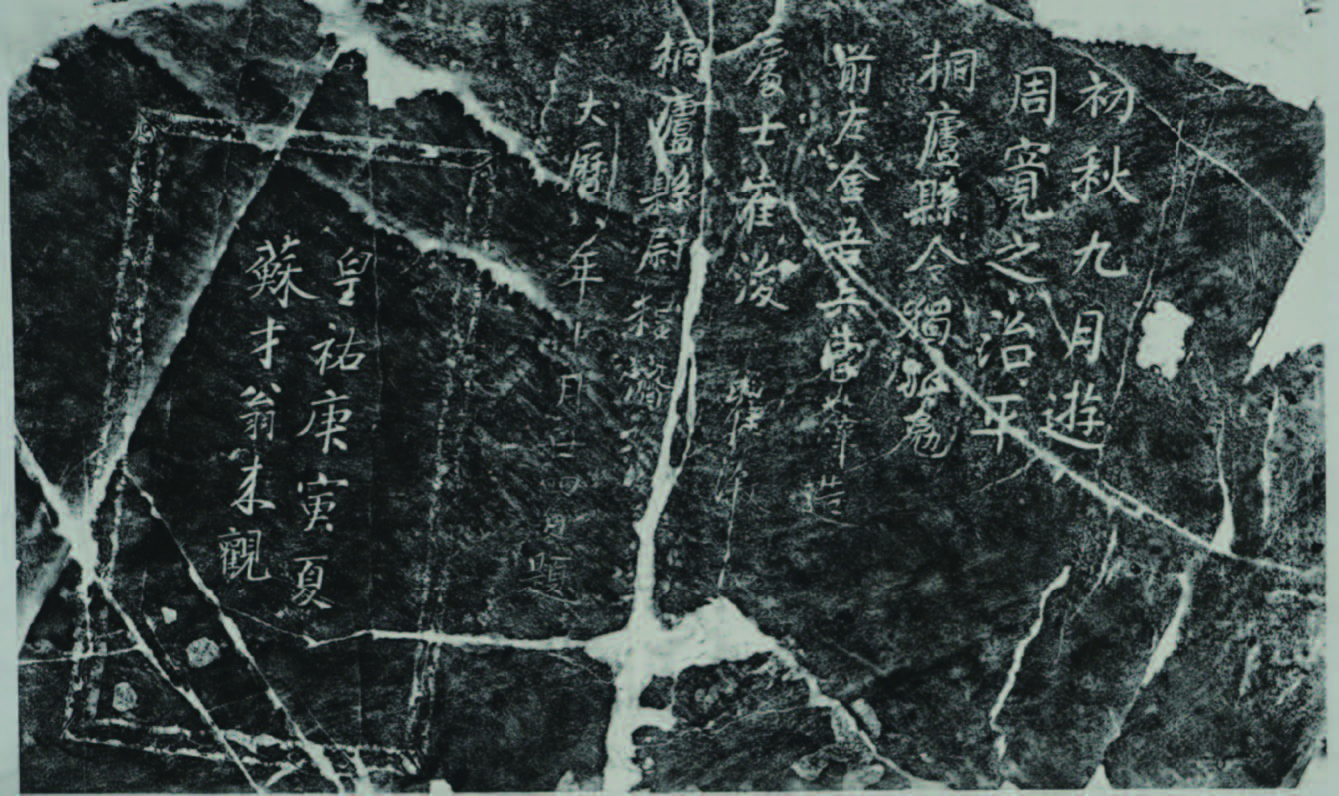

| 一 咸丰二年(1852年)九月的一天,秋阳高照,富春江波平如镜,桐君山东麓,离水面8至10米处,有一片陡壁悬崖。东麓山脚有个深潭,深不可测,除了打鱼船,很少有人来。 此时,有个中年人独自撑着一条小船来到这里。他一直朝崖壁上察看,石上有摩崖石刻,隐隐约约的。中年人叫袁世经,是个贡生,平时喜欢画画、写字,还爱喝些小酒,身板看起来有些瘦弱,但目光清澈。他想弄清楚,这些摩崖石刻到底是什么字。 落潮了,江水浅下去一些,袁世经将小船停下,一脚跳上了山。山上基本没有路,他捏紧草藤,身子如猿猴一样向上攀登,好不容易到了石刻前。他将崖壁上的青苔用力拂去,字迹露了出来——呀,有不少字,内容都是他不知道的。 袁世经读书也算多,他觉得这可能是新发现,至少,许多年来没人上来看过。看看周围险峻的地形,他心中疑惑,这些字当初是怎么刻上去的?上下左右,看了好久,基本将字都认全了,他才依依不舍地离开。 对桐君山崖壁上的那些字,袁世经念念不忘。终于在某一天,他准备了拓纸和墨,上山艰难地拓得几张拓片。他在《石屋山人集》(袁世经有个号叫石屋山人)中,详细地记载了这件事。 袁世经看到的摩崖石刻,分两部分。上部为唐篆题名正文:殿中侍御史崔(弁+頁)、桐庐县令独孤勉、尉李锐、前尉崔泌、崔浚、崔溆、崔沅,大历八年九月廿二日记,崔浚篆。 下部为唐宋人题跋(有三幅): 左侧:皇祐庚寅夏,苏才翁来观。 右侧:周宽之治平初,秋九月游。 中间:桐庐县令独孤勉,前左金吾兵曹薛造,处士崔浚、崔溆,桐庐县尉程济,大历八年十月廿四日题。 这些摩崖石刻,让袁世经兴奋。他自然要考证一番。他在《新唐书》中找到了崔溆、崔泌的相关记载:崔溆官至温州刺史,其姓出自清河郡小房;崔泌官至刑部员外郎,其姓出自博陵郡。但他认为,《新唐书》中的溆、泌,未必就是摩崖题名中的溆、泌。而县令独孤勉、县尉李锐等姓名,应当补充入《桐庐县志·官师表》。 随后,袁世经兴奋之心一直停不下来,提笔写了一篇长长的古风《桐君山下大历题名诗一首》。经年搜集与研究桐庐碑刻的吴宏伟先生认为,袁世经用这首诗详细如实地记录了自己的突然发现和冒险拓印。同时,通过大量比喻,对唐代篆体书法作了生动描写,提出了“是时阳冰括苍令,传与笔法其徒疑”疑问。袁世经一方面在《石屋山人集》中提出“其(崔浚)篆法极似尹元凯、瞿令问,确是唐篆也”,另一方面又想到了唐代篆书大家李阳冰,他认为崔浚篆书与李阳冰篆书一脉相承,但崔浚是否为李阳冰亲传弟子,则不确定。 二 晚清重臣袁昶,他家对面就是桐君山。他写了30多年的日记,共65册、200多万字,而袁世经就是袁昶的大伯父。 在袁昶眼中,他的这位伯父颇有些性格:大伯父初名世经,后更名德生,取庄子语“开天者德生”之意。伯父喜欢读书、种树。伯父隐居在凤凰山东麓的石屋坞,此坞狭长而深邃,伯父将建屋的地址选择在了一座高山的脚下。他自己去山上砍下树与竹子等建筑材料,自建茅屋。在屋子边上,他垒池养鱼,凿下岩石,将平整出来的土地用石磡围住,种上各类草药以及瓜果蔬菜。他居然还引来山泉水灌溉,在山地上种稻。他的朋友大多是酿酒的、钓鱼的,一般人很难见到他。他有时候也跑出去玩,跑得不远,基本上在附近州县,但一出去就常常几个月忘记回家。 袁昶在日记中写道,大伯父天性疏野,生活散淡,熟于史事,也常作诗,书画水平极高。喝酒高兴了,就脱巾解带,枕石坐草,开始画画了,一亭一石,构图疏散,不拘古法,但极具生活气息。比如有一幅画是这样的:山间茂林中有小鸟,有红果琐细,间以菊花数枝。村中有老人或者饭馆伙计,只要拎一瓶酒给他,不论是纸还是绢,他都很高兴地挥洒笔墨。如果喝醉了,更是洋洋洒洒地写,写完就送给对方。如果是富人及长官求他,则不肯写上一笔。他的行书,学的是欧阳修,瘦硬蟠屈。太平军乱起,他的书画大都遗失,只有拟钱舜举的《生茄》卷及《翠鸟戏夫渠》卷尚存。 光绪十五年(1889年)三月,袁昶为大伯父的画写了一个跋,大伯父的诸多生活细节跃然纸上。 袁世经冒险拓印时,袁昶还只有6岁。而25年后,光绪三年(1877年),袁昶与他的堂兄及朋友一起,又去看了桐君山东麓的那些摩崖石刻。 袁昶与堂兄一起,约上朋友子樗,一起驾着小船,到桐君山的石壁下观摩崖石刻。这些石壁面积不大,一共有十多处,字迹大多风化漫漶,且长有苔藓等,远处基本不可辨认。子樗脱下鞋子,抓住崖壁上的藤蔓,奋力攀上,他抄了八十来个字,才从石壁上慢慢下来。袁昶在边上看着,觉着有点危险,往下看,是深潭,朝上看,是似乎就要掉落下来的大石头、千年古松倒垂,石头缝的缝隙蜿蜒如老龙,这真有点像韩愈上华山下不来的险境。 返回家后,袁昶将子樗抄下的一些摩崖石刻字录进了日记。值得一提的是,他的这部分日记里,出现了13个空格。我猜,这些空格十有八九是那些字被厚厚的青苔遮住了,或者是有字却辨不出字形来。 三 大历八年(773年),此时的唐朝经安史之乱后,已元气大伤。 这一年的大事记中,有一则回纥和市满载而归的新闻。回纥曾帮助唐朝平定安史之乱,面对回纥提出的无理要求,朝廷一点也硬气不起来: 自乾元年间以来,回纥每年都求和市,一匹马换唐四十匹缣,动至数万匹,而所给马皆驽瘠无用,朝廷苦之。所给缣多不能足其数,所以回纥待遣、继至者常常不绝于鸿胪寺。大历八年七月,唐代宗想满足回纥要求,遂命尽买其马。二十八日,回纥辞归,载所赐物及马价,共用车千余乘。八月二十九日,回纥又以马万匹来求互市。有司认为马过多,请买其千匹。郭子仪恐逆回纥意太甚,自请输一年俸为国家市之,代宗不许。十一月十七日,代宗命市其马六千匹。 而远离首都长安的偏僻小县桐庐,似乎还平安无事。县令独孤勉及几个下属,陪着远道而来的朋友游山玩水,从而留下了这著名的摩崖石刻。 20世纪30年代,金石界碑帖大王陈锡钧,循着袁世经的发现,特地来寻桐君山唐篆。陈锡钧所藏千余种碑帖均有考证,有五十余种甚珍贵,《桐庐县令独孤勉等题名》是其中之一,他这样题跋:“唐周宽之(实为宋人)、独孤勉、崔浚、程济等题名与宋苏才翁一纸同拓最为罕见,此同拓本最为宝贵。” 袁世经说那几个人与《新唐书》所记的不是同一批人,但按余绍宋先生的考证,《新唐书》中崔氏(弁+頁)、泌、浚、溆、源,与桐君山唐人题名是同一批人。 桐庐县令独孤勉,后官至定州刺史。自北魏至唐朝,独孤氏一直是北方大姓,唐代宗李豫的贞懿皇后便是独孤氏。而独孤勉来桐庐,很像是一个过渡。其间好朋友千里迢迢地来桐庐看他,是常有的事。 于是,我们就可以将场景还原:大历七年,或者六年,或者五年,独孤县令已经在这奇山异水天下独绝的桐庐待了好几年。他心里清楚,很快,他将要去别的地方任职,几个特别要好的朋友,应邀来好好玩一玩。大历八年九月的秋阳,暖阳高照,殿中侍御史崔(弁+頁)来了,他是独孤勉多年的好朋友,必须吃好喝好玩好。叫上县尉李锐,还有前县尉崔泌,及读书人崔浚、崔溆、崔沅等一并陪同,坐船、游山、看江、赏江鲜,一行人玩得不亦乐乎,并将此行刻石留念。 又过一个月,另一位叫薛造的好朋友来了。依然有好几个人陪同,但请注意,县尉李锐已经调任,此次陪同的县尉是程济了,而崔浚、崔溆两个读书人依旧陪同。呵,我猜两崔并非本地人,他们也是来桐庐玩的。古代的读书人玩起山水来真是悠闲,一个地方一待就是几个月甚至几年。 大历八年九月、十月的这两次桐君山之游,可能只是独孤县令多次游玩桐庐山水之两例,但因为都是陪好朋友而来,故刻石留念。从摩崖石刻的内容上看,北宋的周宽之、苏才翁在不同的年份上了桐君山,也刻石到此一游。 富春江水日夜浩荡,桐君山陡壁悬崖上,这藤蔓掩盖绿苔丛生字迹漫漶的几十个石刻字,是会呼吸、会说话的历史活物,它们见证了富春江边1251年前的那两个普通日常。 (转载自《解放日报》2024年9月1日第7版 图片来自作者及新华社)

|

| 原标题: 大历八年秋,桐君山上 |

| 作者: 网络编辑:郑建超 |