| 兰石斋杂记(二十三)李可染与《家家都在画屏中》 |

| http://www.tlnews.com.cn/2024年08月30日 08:52:30 |

|

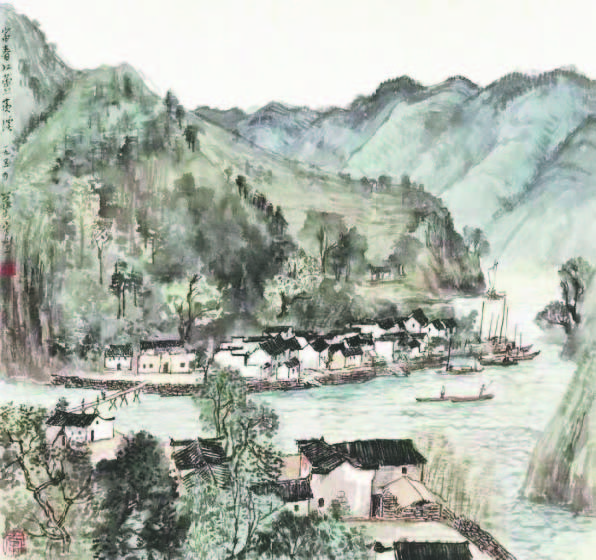

《家家都在画屏中》——李可染

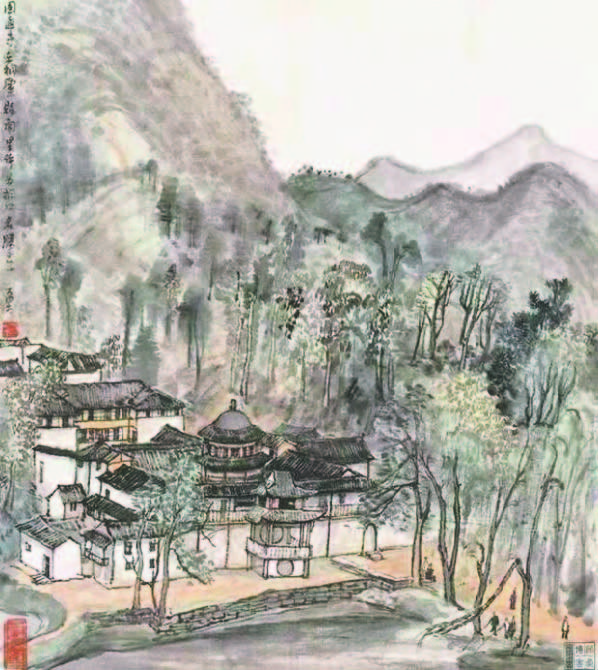

《圆通寺》——李可染 早在1950年,李可染就有国画写生的想法,可是在当时,个人对中国画革新的美好意愿,必须通过组织方能实现。1953年,全国高校院系调整,华东美院实用美术系与中央美院实用美术系合并,筹备成立中央工艺美院,1954年,张仃调入绘画系,任党支部书记,成立国画革新小组,任组长,成员有李可染、蒋兆和、叶浅予。至此,李可染国画写生的想法提上议事日程,应者无几。不久,以李可染、张仃、罗铭(罗铭为临时加入)的江南写生成行。许多人不看好此次水墨写生,甚至叶浅予先生也心存疑虑,出发前对张仃说:“山水画写生,以前吴石仙、岭南画派都搞过,都不成功。”这次写生历时三月余,三位画家先在杭州、富春江、桐庐一带写生,然后李可染、罗铭去了黄山写生,张仃则在杭州、绍兴、苏州一带采风写生。李可染在杭州写生期间特意拜访黄宾虹,在与黄宾虹的朝夕相处的六七天时间里,天天去先生家求教画艺,请教“积墨法”,逐渐敏悟到“博览百家,后来居上”的道理。 李可染的办法类似读书的方法选择,精读与泛读,我们看李可染在20世纪50、60年代的写生可知其每至好景便要“精读”,这和当下流行的一天画一、二张八尺的“泛读式”不同,所谓提炼自然是要与自然有关,多数“泛读式”写生并不能进行理性的提炼,而是经由“经验”与程式的套用,这样的写生不具备鲜活性。李可染认为:“写生,首先必须忠实于对象,但当画面进行到百分之七八十,笔下活起来了,画的本身往往提出要求,这时就要按照画面的需要加以补充,不再依对象做主,而是由画面本身做主了。” 张仃晚年回忆:“与可染最初在富春江一带写生,生活条件很艰苦。一次住在一个生产队小阁楼上,夜里蚊子很多,睡不安宁。每日佐饭的是山上野笋,因笋老煮不烂,一周过后牙床已疼痛。但我们每天都乐在其中。可染时近50岁,每天仍攀山越岭。这里树木茂密,极难表现,我们经常在一起背诵齐老的诗:十年种树成林易,画树成林一辈难。直至发枯瞳欲瞎,赏心谁看雨余山?”“我们都尽量避免套用传统皴法和树木点法,事实上也很难套用。这里村舍既有茂林修竹,又有大江船舶,民居栉比鳞次,生活中山水资源是极为丰富的。可染苦思冥想数日,一日爬上半山,忠实刻画,笔墨虽不成熟,但终于画成《家家都在画屏中》。”——张仃《李可染艺术的师承与创新》 1954年9月17日,《李可染、张仃、罗铭三画家水墨写生画联展》在北海公园悦心殿举行,不到一个月的时间里,吸引了三万余人参观,好评如潮,李可染取材于桐庐县富春江芦茨溪(村)、展览时命名为《家家都在画屏中》的写生作品引起轰动。人们惊喜地发现:中国画原来可以这么画,中国画也可以反映新的生活。画家吴冠中二十多年后这样评价:“这个小小的画展起了巨大深远的影响,是解放后山水画创新的前驱,是山水画发展史中的里程碑。”(吴冠中《向探索者致敬——张仃画展读后记》)中共元老徐特立先生看过展览后说:“这样记录下来,很好。以后社会发展了,这些地方就变了,你们这些画就成文献了。”事实上,正如徐特立所言,由于建设富春江水电站,李可染所画的芦茨村后来大半被淹入水中,而同时所画的桐庐圆通寺,后来因为成为桐庐县政府办公地被拆除了,当年的画中景物不复存在了,李可染画的这些画现在真的成为了历史文献。 北京湛然拍卖杨帆老总寄过来两张寿崇德老师请李可染先生指正的画片,寿老师画的是上世纪六十年代左右的建德安仁煤矿,同样也成为了历史文献。 |

| 原标题: 兰石斋杂记(二十三)李可染与《家家都在画屏中》 |

| 作者:蓝银坤 网络编辑:郑建超 |