| 走进西湖边的畲乡:“千年山哈”展新颜 |

| http://www.tlnews.com.cn/2024年07月19日 09:21:04 |

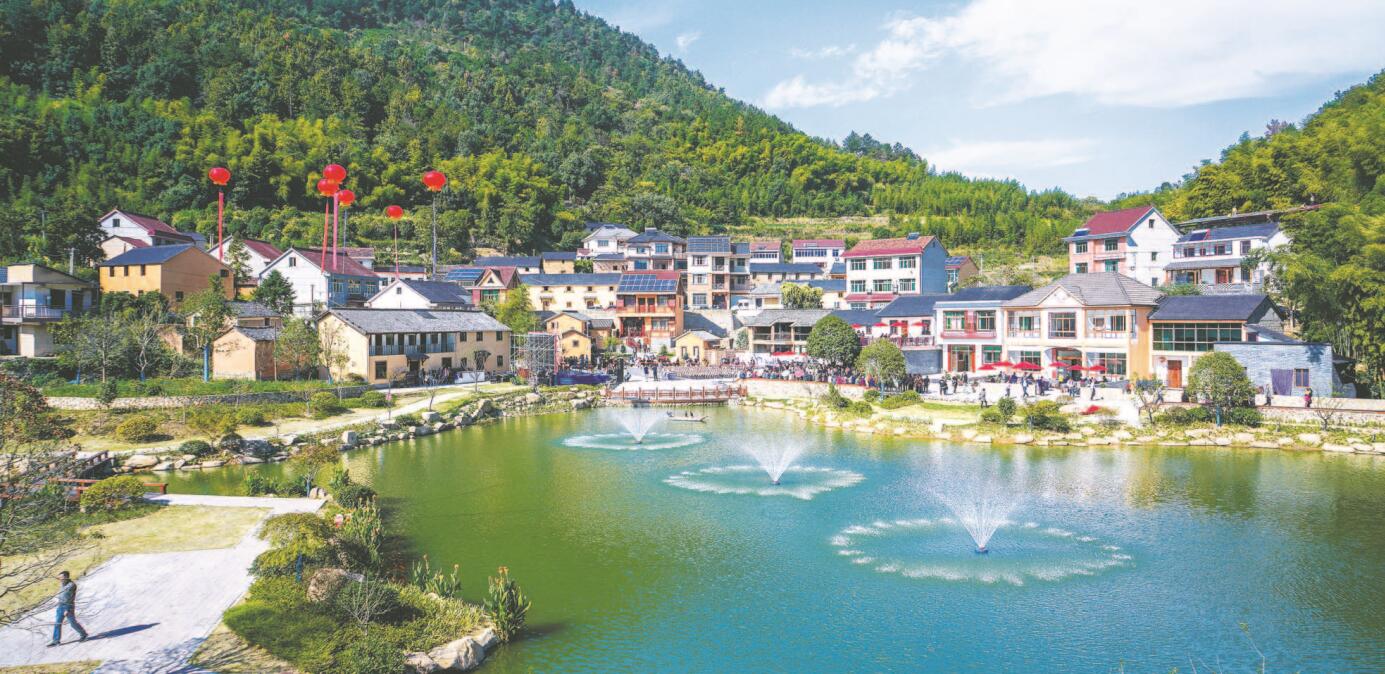

| 这是一个已经延续了36年,仍在继续接力的暖心帮扶故事。 对于畲族老人雷阿仙来说,杭州市政协的一次到访,让独居的她从此多了一房远亲。几年间,房子改造了、家具翻新了,政协人的时时牵挂、不时探望,让老人的生活有了新希望,也让畲乡的干部群众有了“娘家人”。 1988年,在杭州市政协呼吁下,桐庐县莪山畲族乡经浙江省政府批准正式成立,成为杭州地区唯一的民族乡。从此,政协与畲乡结下了不解之缘。 36载畲乡情长,杭州市政协换届换人不换点,结对帮扶、接续助力莪山畲族乡,出钱出力修路建桥、牵线搭桥培育产业、引凤来栖传扬文化,助力莪山从偏远落后的小乡村成为“中国畲族第一乡”。 最美丽的畲乡:从穷乡僻壤到“诗和远方” 自古以来,畲族人依山而居,以农耕狩猎为生。一百多年前,莪山畲民从温州文成、丽水青田一带迁入,他们至今使用畲语,保持着婚丧嫁娶、祭祖祭祀等传统习俗,被称为“千年山哈·百年畲乡”。 然而,莪山畲族乡曾经一度是个闭塞的山坳坳,“男子多光棍,女子无嫁衣”是这里的真实写照。 结对帮扶后,杭州市政协率先帮扶莪山解决通路通讯等硬件设施:助力修建潘戴线公路、开通10公里光缆、建成莪山小学多功能楼、徐七线公路改建……基础设施的改善、发展环境的提升,给莪山带来了美丽蝶变。 在当地村民的印象中,从桐庐县城通往莪山必经的徐七线,原本部分路段破旧,车辆通行困难。 2011年,徐七线改建工程特意从村落外围走,没有占用村里的土地,保留了民族村原有的特色风貌。如今,村民往返县城,一路穿行在山水之间,开车都变成了一种享受。 “小时候没有路、没有电,任何东西都要靠人力从山哈古道背进背出,逢年过节回老家,爬山要好几个小时。”民宿老板邵兴华是土生土长的新丰民族村人,他笑称当时真是“车马很慢,书信很远”。 如今,电灯亮了、公路通了、荒山绿了,邵兴华将老宅改造成精品民宿。他说,以前黄泥墙是贫穷人家的象征,如今配合精品民宿的修饰,反而在自然古朴中兼具时尚。 村村是景点、户户有风景、全域是景区,近年来,莪山畲族乡统筹推进风情街区、美丽公路、风景田园、美丽庭院等建设,“一村一品”让人流连忘返。 从金黄稻田到碧绿竹海、从蜿蜒莪溪到美丽庭院,从畲乡畲寨到高端民宿……一幅环境美、风景美、乡风美的画卷在畲乡舒展开来。 最富裕的畲乡:从山坳坳到“金窝窝” 绿水青山在,金山银山来。建乡30多年来,莪山畲族乡致力把美丽资源转化为美丽经济,从曾经贫困的山坳坳成了如今富裕的“金窝窝”。 在杭州市政协的工作日志中,记录着这样的情景:1988年到1990年,两年时间里帮助莪山乡贷款60万元进行拉丝厂、针织厂技术改造,又筹集30万元兴建了岭脚水库。 春风化雨般的倾情帮扶,记下了杭州政协人与莪山干部群众间的深厚情谊。 30多年弦歌不辍,莪山的路通了,景美了,畲乡发展驶入了快车道,杭州市政协的帮扶工作也从授人以鱼转化为授人以渔。 每年霜降后,万物萧瑟,属于畲乡人的美酒故事才刚刚开始。在莪山畲族乡,古法酿造的红曲酒曾是畲民招待尊贵客人的珍品。近年来随着游客逐渐增多,红曲酒渐渐走出“深闺”。 “红曲酒我们家家户户都会酿,以前是自己喝、送亲戚朋友,现在主要是往外卖,而且都是客人上门来买,都不用打广告。”龙峰民族村村民雷敏炎说,一年光在家门口卖酒就能多两三万元收入。 为了帮助莪山将红曲酒产品化、产业化,杭州市政协牵线畲乡红曲酒与绍兴黄酒“跨界”合作。 “红曲酒和黄酒一样具有深厚的历史根基,承载着丰富的地方特色文化价值。我们希望通过技术创新、营销赋能等多重手段,全方位助力畲乡红曲酒这一经典产业可持续发展。”浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司副总经理刘剑说。 美酒酿出幸福生活,数字赋能向“网”的世界。如今,5G信号全覆盖带来的数字活力在莪山不断喷涌。 “依托5G网络,我们可以通过驾驶舱实时查看田间情况,水质、温度都能一‘屏’掌握,足不出户就能完成精准投饵、环境管控、病虫害监测等一系列农事操作。”在沈冠村稻鱼共生示范基地,沈冠村党总支书记黄金源介绍。 黄土地成了“科技田”,过去的每亩地收益不足500元,如今是一亩田、百斤鱼、千斤粮、万元钱的“黄金田”。 共富路上一个都不能少。以绿水青山为底色,产业创新为支撑,莪山乡从1988年建乡时人均年收入仅760元,到2023年人均可支配收入超4万元,走出一条民族乡村振兴路。 最民族的畲乡:持续擦亮“畲”字招牌 只有民族的,才是世界的。如何厚植“中国畲族第一乡”内涵?民族特色文化是莪山的根与魂。 新丰民族村村民、非遗传承人钟杏秀从未想过,自己编织的畲族彩带,在远隔重洋的新西兰能卖到1000元一条的价格。彩带是畲族的传统饰品,也是畲族文化的“活化石”,畲民们用一双巧手将田野、日月、山川编进了彩带。 一条畲族彩带的“出圈”,是莪山做大“畲”字招牌的代表。为了寻找“山哈风情”民族之魂,龙峰民族村的村民们回到祖籍地文成追根溯源,深入探寻畲族发展起源历史,感受风俗、山歌、婚庆礼仪。 2016年,龙峰民族村建成了有着浓郁民族风情的“山哈文化馆”,这个1000多平方米的文化礼堂承载着浓郁的畲族文化,畲语、畲歌、畲技艺、畲传统等文化民俗已悄然融入现代生活。 “为了擦亮‘畲’字招牌,我们一方面打造了李氏花厅、畲族村落、山哈风情街区,推动民族服饰设计展演永久落户,另一方面持续推进畲族文化进校园,开设畲韵课堂,邀请非遗传承人教孩子们唱畲歌、编彩带、跳竹竿舞等。”莪山畲族乡党委书记朱杰介绍。 将独特的畲族文化推向更广阔的天地,也是杭州市政协思考探索的发力点。 2023年,杭州市政协协助招引《我们的客栈》综艺节目落地莪山乡,随着节目的热播,“百人长桌宴”等畲族传统迅速“出圈”,也让更多人注意到了这个极具民族风情的乡镇。 趁此热度,杭州市政协进一步推动“云上畲乡”文旅综合体项目签约,实现了莪山乡亿元以上文旅项目零的突破。 西子湖畔春山好,云上畲乡展新颜。杭州市政协主席马卫光表示,莪山畲族乡是杭州唯一的民族乡,是离西湖最近的畲乡,发展底子好、步伐快、潜力大。希望通过精准帮扶,充分挖掘莪山乡的区位优势和民族特色优势,积极招引更多优质项目,推动产业提档升级,把畲乡资源优势更好转化为发展态势。 进入莪山畲族乡要经过三座牌楼,分别是“团结门”“和谐门”“幸福门”。当地群众有感而发,团结、和谐、幸福,就是他们生活的真实写照。

记者手记 一场双向奔赴让山坳坳飞出“金凤凰” ■ 金轶润 一段延续了36年的缘分,让莪山畲族乡完成了一场蜕变。1988年,在杭州市政协的帮扶下,莪山畲族乡从穷乡僻壤变成了都市人的“诗和远方”,从山坳坳蜕变为了“金窝窝”。 这是一场双向奔赴的结对。“要致富,先修路”,杭州市政协与莪山畲族乡结对的第一件事就是围绕“通路、通讯”等目标,逐步完善硬件设施,修建潘戴线公路、徐七线公路,开通10公里光缆……这些帮扶,让莪山畲族乡有了发展的底气。 面对市政协抛来的橄榄枝,莪山畲族乡并没有一味地“等靠要”,而是谋定后动,因地制宜挖掘畲乡特色。西金坞自然村依托美丽乡村建设,统筹推进风情街区、山水舞台、美丽公路、美丽庭院等建设,通过挖掘和彰显文化资源,让传统民俗在现代生活中“活过来”;沈冠村“壮士断腕”,摒弃低效能的石材企业,创新打造“稻鱼共养”项目,实现一亩田、百斤鱼、千斤粮、万元钱的“小目标”;新丰民族村,依托独特自然禀赋,吸引“秘境山乡生活”“云夕戴家山”等民宿落地,形成戴家山精品民宿群。 杭州市政协给予莪山畲族乡的帮扶,是一场雪中送炭:出钱出力修路建桥、牵线搭桥培育产业、引凤来栖传扬文化。这些实打实的帮助,让曾经“男子多光棍,女子无嫁衣”的山坳坳真正飞出了“金凤凰”。莪山畲族乡也不负所望,在一次次的帮扶中,蓄力高飞。 如今,莪山畲族乡的发展势头仍然迅猛,立足“千年山哈·百年畲乡”独特禀赋,擦亮“西湖边的畲乡”文旅品牌,打造“石榴红·幸福畲”民生综合街区项目,提升改造黄家山“幸福彩”街区,布局中门民族村“长寿宴”特色文旅业态,提质高山流水千人席……一个个量体裁衣的项目正有序推进,为莪山畲族乡传承和发扬好畲族传统文化,切实打造更多富有畲族特色的优质产品,不断提升竞争力夯实基础。 市政协的帮扶一直在延续,莪山畲族乡的发展也从未止步。

|

| 原标题: 走进西湖边的畲乡:“千年山哈”展新颜 |

| 作者:来源:中国新闻网 记者 金轶润 整理 单佳铭 摄 网络编辑:郑建超 |