| 方干与孙郃的师生情 |

| http://www.tlnews.com.cn/2023年11月24日 08:06:22 |

| ■ 王天忠

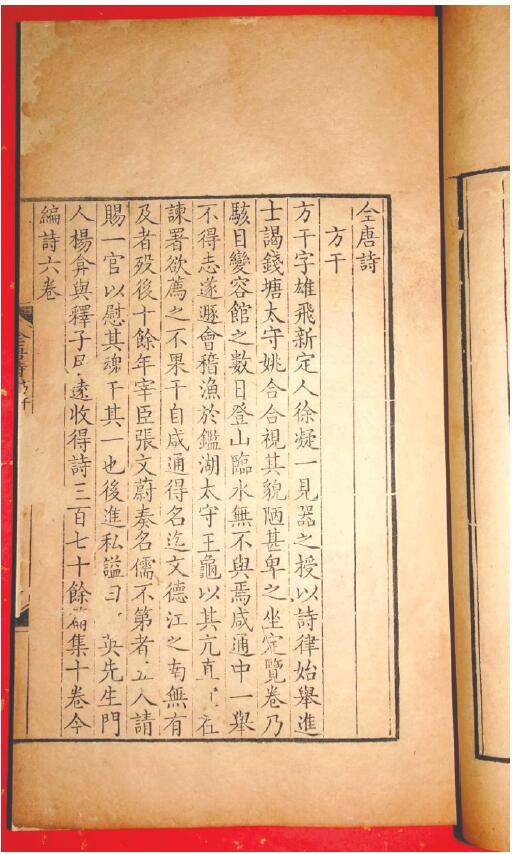

孙郃其人 如果不是乐安人孙郃为我们留下《方玄英先生传》和《哭方玄英先生》诗,可能方干的诗踪轨迹会留下更多空白,后人则无从觅得更多有关方干的信息。孙郃写的传和诗一千多年来带给桐庐无限的荣耀,被天下人广泛知晓。 孙郃与方干友情可以说贯穿一生(除了孙考中进士在外任职几年),孙郃年轻时就对才华出众、蜚声大江南北的方干极为敬重,仰慕至极。后专程来桐庐拜见方干,方干对这位忘年交极为器重,引为弟子。以后的多年岁月里,孙郃不断往返于仙居与桐庐之间。 唐光启四年(888年)方干病逝,他又一次扶方干灵柩从鉴湖归葬桐庐。《唐才子传》:“卒,门人相与伦德谋迹,谥曰‘玄英先生’。”方干故后,他的外甥杨弇、门僧居远收掇他的遗诗,共三百七十余篇,编成十卷本《玄英先生诗集》,杨弇编辑,中书舍人王赞作序,孙邰撰《方玄英先生传》高度评价老师方干诗词成就:“先生为诗,高坚峻拔。其秀也,仙藁于常花;其鸣也,灵龟于众响。咸通、乾符、广明、中和间为律诗,江之南未有及者。” 孙郃还写有一首感情真挚的悼念诗《哭方玄英先生》:“牛斗文星落,知是先生死。湖上闻哭声,门前见弹指。官无一寸禄,名传千万里。死著弊衣裳,生谁顾朱紫。我心痛其语,泪落不能已。犹喜韦补阙,扬名荐天子。” 该诗写于唐昭宗光化三年(900年)。这一年,曾在光启三年(887年)赴婺州途经桐庐留下“钱塘江尽到桐庐,水碧山青画不如”的晚唐大诗人、左补阙韦庄向皇帝提交《韦庄奏请追赠不及第人近代者》:“词人才子,时有遗贤,不沾一命于圣明,没作千年之恨骨。据臣所知,则有李贺、皇甫松、李群玉、陆龟蒙、赵光远、温庭筠、刘德仁、陆逵、傅锡、平曾、贾岛、刘稚珪、罗邺、方干,俱无显遇,皆有奇才,丽句清词,遍在词人之口,衔冤抱恨,竟为冥路之尘。伏望追赐进士及第,各赠补阙、拾遗。见存唯罗隐一人,亦乞特赐科名,录陞三署。”韦庄上书奏请获皇帝恩准,为方干等唐朝的一批文化先哲们,做了一件死后追赠、告慰亡灵的实事。当初因为“颜值”落榜而终身布衣的方干,也算含笑九泉了。 孙郃的诗歌代表作《哭方玄英先生》记录了这对师生诀别时的伤感之情,深深的友情弥漫在字里行间,读来让人深为感动。而“官无一寸禄,名传千万里”,更是成为对恩师方干一生最中肯的千古定评。 这里说的乐安人孙郃,即仙居人孙郃,仙居唐朝时称“乐安”。 孙郃,生卒年均不详,字希韩,今仙居县皤滩乡板桥村人,唐乾宁四年(897年)登进士第。官校书郎、河南府文学,累迁左拾遗。 孙郃晚年归隐奉化山,《浙江通志》把他当做宁波奉化人,这是不准确的。《赤城志》载:“案:方干诗前后序,皆云(孙郃)乐安人。”至今皤滩板桥村方干后裔所藏之《方氏宗谱》中还存有孙郃作的《方玄英先生传》,其传文末题注“唐乾宁元年(894年)岁在甲寅乐安孙郃志”。仙居时称“乐安”,由此可见,孙郃籍贯仙居是不争的事实。 按《唐书艺文志》《浙江通志》等载,孙郃著述甚丰,计有《文格》二卷,《孙子文纂》四十卷,《孙氏小集》三卷,《才名志》若干卷,但至今大多散佚,所幸《春秋无贤臣论》收录于《全唐文》而传世,另有少量的诗作留存于世。 孙郃是晚唐仙居两名进士之一,另一人是项斯(就是成语“逢人说项”的故事主人)。从项斯流传后世的诗作中,笔者尚未发现他与方干交游的蛛丝马迹。唐会昌四年(844年),项斯登进士第,据此估算他应同方干年龄相当。孙郃于乾宁四年(897年)登进士第,是晚辈。当时诗人李益为诗坛清奇雅正主,旗下升堂七人:方干、马戴、任蕃、贾岛、厉玄、项斯、薛涛。然而,虽然他们年龄相仿,有诗文纽带,可以时空交会,有共同认识的姚合、李益、贾岛等人,但晚唐天空下的两颗诗星,动若参商不相见。方干的朋友圈里没有项斯,这可谓是一个千古之谜。 方干与项斯,不相识的几率为零。说不认识对方,没人敢信。升斗小民之间不相识的几率很高,但他俩不可能。可奇怪的是他们的作品中没有留下关于对方的蛛丝马迹,查遍晚唐史也找不到二人的交往记录。方干赴仙居皤滩乡板桥,那里是孙郃的家乡,退一万步,假如他俩当真没碰上,共同的好友孙郃也会把他俩拉到一个酒桌上。可以说他俩要想打交道,是很自然很容易的事,没有交道反而像刻意所为,这有点像盛唐时的王维与李白,似乎故意在相互拉黑。 据《康熙仙居县志》记载,孙郃年轻时追随方干求学,学业优秀:“少游方三拜先生门,名藉甚。三拜弟子数百十人,多推毂之。” 孙郃自小喜欢孟子、荀子和杨朱的学说,酷爱倡导“文以载道”理念的韩愈的文章。乾宁四年(897年)进士及第后,尽管官阶不高,但孙郃对唐王室忠心耿耿,在《春日早朝》诗中,他表示:“禁秘天颜常咫尺,欣忭愿进万年杯。”但当时的唐王朝已是风雨飘摇,朝不保夕,“万年”云云只是自己也不相信的梦。孙郃以屈原为榜样,作《古意》诗明志:“屈子生楚国,七雄知其材。介洁世不容,迹合藏蒿莱。道废固命也,瓢饮亦贤哉。何时葬江鱼,空使后人哀。” 可以说,孙郃是大唐王朝最后的忠臣之一。唐哀帝天祐四年(907年),朱温篡唐自立,改国号为大梁。孙郃作《春秋无贤臣论》一文,借春秋乱世,喻唐末纷争,痛斥朱温等“言之于臣,则非忠;语之于子,则非孝;论之于道,则伤义;推之于情,则辜恩”。他不愿做朱温的官,脱下官衣官帽,穿上百姓布衣,飘然而去,藏身蒿莱,隐居于奉化山。为表明忠于唐室的态度,此后他写的诗文纪年仍然采用唐历,拒绝使用朱温大梁的历法。宋代诗僧释智圆曾有诗称:“唐祚将亡王泽枯,四明归隐泣穷涂。” 既然少游方三拜先生门,说明当时的孙郃非常年轻,孙郃带着富春江上的氤氲,一路溯江而上就来到了桐庐鸬鹚源,拜望早已在文坛久负盛名的方干。 这一见啊,果然是相见恨晚。在纯粹的诗人面前,年龄不是问题、地位不是问题、官职不是问题……唯一的问题,是你的诗够不够好,能不能引起共鸣!布衣方干遇忘年知己,与儒学新秀孙郃倾心交流,更是沉浸瀚海,奋发研读,不出数年,孙郃诗艺大进。他俩诗歌唱和,相互倾慕,惺惺相惜,结为至交,开启了他们高山流水的一生。此后,孙郃虽然做的是小官但在官场终究是顺遂的,而老师方干却终身布衣。两个身份不同的人,却没有因此而疏离,反而彼此牵挂。从某种意义上说,孙郃有点近似于李白的“铁粉”王屋山人魏万。 不管是人生得意或失意,孙郃总忘不了与方干分享。方干的求仕波折、生活喜乐,孙郃也倾情关注,极力帮扶。友情如此,人生又有何遗憾? 桐江之畔初相见,从此一生都牵念。 记传不一惹争议 方干(809年~888年),字雄飞,号玄英,睦州桐庐人,晚唐著名诗人。《全唐诗》收录方干诗作348首,编为十卷刊行于世,《全唐诗》收录300首以上仅有37人,方干名列其中,列第25位。他的诗颇有盛唐诗歌的恢宏气象,高坚峻拔,一扫晚唐纤靡的诗风而独树一帜,在诗坛上具有重要影响。 《唐才子传》卷七“方干”条云:王大夫廉问浙东,礼邀干至,误三拜,人号为“方三拜”,王公嘉其操,将荐于朝,托吴融草表。因此,时任户部侍郎、诗人吴融至桐庐鸬鹚源,看望方干。并写有《赠方干处士歌》,称方干“句满天下口,名聒天下耳”(“处士”唐朝专指没有做过官的读书人)。孙郃《玄英先生传》说:“广明、中和间,为律诗,江之南未有及者。”《四库全书总目》亦称方干诗“气格清迥,意度闲远,于晚唐纤靡俚俗之中,独能自振,故盛为一时所推”。 但孙郃撰《方玄英先生传》却造成后世对方干到底是哪里人的问题,产生疑问,引发了学术争议。 20世纪90年代,中华书局出版了《唐才子传校笺》丛书,对元代辛文房的《唐才子传》进行研究和校核。其中对方干条的“方干,桐庐人”提出疑问,认为与方干同时代人孙郃的《方玄英先生传》中的说法较为准确。孙郃与方干为师生好友,孙郃写“方干,新安人”。古新安即淳安地。《唐才子传校笺》:“由此可证干系清溪人,非桐庐人。”《唐才子传校笺》还考证李频籍贯,得知李频祖籍淳安,居寿昌。《新唐书》卷二0三《李频传》:“频与里人方干善。”“里人”即同乡,此也可证方干为淳安人。 此说由孙郃《方玄英先生传》引起。按《辞海》中“籍贯”条的解说:“籍贯,一个人的祖居地或出生的地方。方干祖居淳安,有淳安富山《方氏宗谱》记载,可以说方干籍贯是淳安。对于方干的出生地。桐庐《桐江白云源方氏宗谱》记第一世肃公之子讳干字雄飞,号玄英,为白云源方氏始祖。据桐庐县合村《龙山方氏宗谱》记载,方干之父方肃居鸬鹚源的白云村,生三子:辉、干、羽。方干为方肃第二子,方肃是从淳安入赘桐庐章家并迁住桐庐。从这看,方干出生在桐庐。方干后居会稽镜湖(今绍兴鉴湖,下同),卒后安葬在桐庐,桐庐有方干墓,这是叶落归根,古代行归葬故里。方干有诗《思桐庐旧居便送鉴上人》等写怀桐庐的诗。宋有范仲淹、杨起等人写方干桐庐故居的诗。据考证,方干是35岁迁居会稽镜湖(吴在庆《增补唐五代文史丛书》之《方干始归隐镜湖之世界》),其前一直居桐庐。 从上述看方干出生、成长在桐庐,可言方干是桐庐人。孙郃写“方干,新安人”,应该是指大地名,古新定郡包括桐庐,天宝元年(742年)改睦州为新定郡。莫砺锋先生《晚唐著名诗人方干里贯考辨》说,从桐庐人的角度看,说方干是桐庐人,这话没毛病。 文化群里一位专家指出,历史上的区域名称变更,不能用来变更历史人物当时的区域籍贯。唐代诗人施肩吾祖籍分水县贤德乡,1960年前后行政区域数度调整:1958年,撤销分水、新登县建制,并入桐庐县;1960年,富阳、桐庐两县合并,定名“桐庐县”;次年,复置富阳县,原新登县行政区域和原分水县施肩吾故里贤德公社并入新登,归隶富阳县。这就是大家所共同承认的历史籍贯事实。对施肩吾的历史籍贯,客观地说,施肩吾唐睦州分水县人,现属杭州富阳区,如今富阳区已划入杭州,说施肩吾是杭州人也没错。因此,孙郃关于方干的祖籍记述没有问题。 方干的众多名号 据《康熙仙居县志》记载:“孙郃……少游方三拜先生门。”“三拜”是方干众多外号中的一个。方干有多种称号:雄飞、彦琼、玄英、方三拜、缺唇先生、补唇先生、方开袴、白云上士、唐末名儒等。 因方干诗才突出,历代许多典籍都载有方干大名大号。作为晚唐著名诗人,与他同时代的许多文人,对他十分崇敬。宰臣张文蔚奏请追赠未第名儒十五人为进士,方干列其中,后人称方干为唐末名儒;方干字雄飞,众所皆知,他还有一字“彦琼”。在建德《河南郡方氏宗谱》和兰溪《兰溪云源方氏宗谱》中都记方干字彦琼;方干号玄英,是卒后所谥封;方干又被称为“方三拜”。《唐摭言》卷一《韦庄奏请追赠不及第人近代者》:“王大夫廉,问浙东,干造之,连跪三拜,因号‘方三拜’。”《北梦琐言》卷六:“方干,王龟大夫重之。即延入内,乃连下两拜。亚相安详答之,未起间,方又致一拜,时号方三拜也。”《淳安历史文化丛书》(人物春秋:方干)写方干“一次因偶得佳句,欢喜雀跃,不慎跌破嘴唇,人呼为‘缺唇先生’”。《唐语林》:“箫中丞典杭,会宴于城楼饮。促召傑,傑至,目为风掠不堪其苦,箫笑命近坐女人令裂红巾方寸贴脸,以障风。干时在席,因戏傑曰‘一盏酒,一捻监,止见门前箔,何处脸上垂帘?’傑还之曰‘一盏酒,一脔鲊,止见半臂著襕,何处口唇开袴?’尔后人多谓干为方开袴。”方干居会稽镜湖十多年后,遇高明医师,将缺唇补好。后人又称方干为“补唇先生”;桐庐《龙山方氏宗谱》又记方干为“白云上士”。 方干“每见人设三拜,曰礼数有三,时人呼为‘方三拜’”,从这则记载来说,方干见贵人拜三拜,目的是希望得到贵人的赏识,从而进入仕途。 在晚唐社会,平民子弟进入仕途,最重要的途径就是参加科举。方干的前半生都是为科举而奔波,孙郃也一样。不同的是,学生孙郃幸运地金榜题名,而才华出众的老师方干却因“颜值”而一生白衣处士。 《唐才子传》记载:“干早岁偕计,往来两京,公卿好事者争延纳,名竟不入手,遂归,无复荣辱之念。”从中可见方干年轻时在长安、洛阳两京间多次游走于达官公卿间,礼数周到,见人都要拜三拜,也得到他们的多次举荐。 方干曾通过干谒请求交好的官员帮他谋求职位。干谒对象分两类,一类是有诗人之名且任要职的官员,如姚合、段成式等,这类干谒对象中,姚合是与方干关系最为密切的一位。《方玄英先生传》中提到:“始渴钱塘守姚公合,公视其貌陋,初甚侮之。坐定览卷,骇目变容而叹之。”方干有《送姚合员外赴金州》《上杭州姚郎中》《哭秘书姚少监》《过姚监故居》等诗,这些诗歌也能表明方干对于姚合的为人、政绩的看重,虽然不乏渴求官职的心理,但较于方干与其他官员往来的诗作,他对于姚合的赞赏更多来自对其诗歌的肯定。另一类干谒对象则仅有官员的身份,如侯温、刘汉宏将军等。与方干关系最为亲近的是侯温。侯温是睦州刺史,睦州辖区桐庐是方干的家乡。侯温曾在生活上救助过贫穷的方干。方干在诗歌中多次表达对于侯温的感激之情。最终都因为生理缺陷而落第。 方干至少三次参加科举考试 清《全唐诗》方干篇的按语:“方干,字雄飞,咸通中,一举不得志,遂遁会稽,渔于鉴湖。”这完全是照抄孙郃《方玄英先生传》:“先生依一举不得志,遂遁于会稽,渔于鉴湖。”唐代僧可朋诗《赠方干》:“盛名传出始皇州,一举参差便缩头。月里岂无攀桂分,湖中刚爱钓鱼休。”这些记叙说方干是一举不中就隐居会稽镜湖,后人也就这样作为定论。据今人考证,方干并非一举不得志而隐退。 据载,钱塘太守姚合在从京城出发任金州刺史时,方干有赠行诗作。是时,方干在京赴考,时年24岁,此为太和中时。在后,方干仍孜孜于求第觅任之事。并写诗《新正》:“每见新正雪,长思故国春。云西斜去雁,江上未归人。又一年为客,何媒得到秦。”是感叹如何能有人力荐入京应举。《中秋月》:“未折青青桂,吟看不忍休。”是表达他追求折桂的举子之情。方干又有《中路寄喻凫先辈》诗,喻凫与方干是诗友,于唐朝开成五年进士及第。及第东归时,在淮水一带与赴长安应举的方干相遇,方干遂写此诗。此时方干32岁。方干诗中称喻凫为“先辈”,这是古人不及第者对及第者的称呼。这表明方干先前已考过而未能及第。 宋何光远《鉴戒录》说:“(方)干为人唇缺,连应十余举,有司议曰:才则才矣,不可与缺唇人科名。” 方干后又有诗《山中言事寄赠苏判官》:“寸心似火频求荐,两鬓如霜始息机。”表达了方干对进士及第的追求,到头发白了才有退却之意。据记载,方干“连应十余举”,是多次参加科考后未达目的才隐居镜湖的。方干于会昌三年(843年)迁会稽镜湖,时年35岁。 科举失败,也许是无颜见桐庐的父老,方干退隐镜湖。他在《出山寄苏从事》诗中说:“寸心似火频求荐,两鬓如霜始息机。”一次次落第的打击浇灭了仕进的热情,在两鬓斑白的年纪终于认命,选择了终老林泉。关于隐居生活,《唐才子传·方干》写他在镜湖中时是这样描述的:“湖北有茅斋,湖西有松岛,每风清月明,携稚子邻叟,轻棹往返,甚惬素心。所住水木幽閟,一草一花,俱能留客。”从这段文字看得出,方干的隐居生活除了潜心作诗,心思其实还在长安的朝堂之上。据记载,他依然怀抱仕进的憧憬,广交朋友,比如浙东廉访使王龟。王龟了解方干,便向朝廷推荐他去谏署任职,但后因王龟突然病故,事终未成。方干曾经补过唇,人称“补唇先生”。要知道,在千年之前的唐朝,外科医术的水平显然不能与今天同日而语,做补唇手术需要承受极大的痛苦,可见其科举决心之大。 《光绪仙居县志》人物志里把方干列在“侨寓”条下,说方干与孙郃友善,曾经到孙郃故里拜访,因喜爱乐安(仙居)的秀美山水而携带家眷寓居于皤滩山下板桥村一带,被视为仙居方氏的始祖。 《光绪志》的记述源于《康熙志》。《康熙志》没有“方干”传,但在“孙郃”传中记述了孙郃到镜湖拜访老师方干的趣事:“郃与计偕,既贵还,鲜衣鞋,诣钓所谒。三拜踞石,勿微移睫及,郃栗不敢请。久之,鱼饵随失,掉湖滨,遽命之捕。郃卸衣鞋,往得之。三拜悦,手归,与烹草舍中,尽欢而别。” “计偕”原意是汉朝时被征召的士人皆与计吏相偕同上京师,后世指举人入京会试。而“贵还”,就是考中了进士,在“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”之后,孙郃衣锦还乡,先去向老师报喜。接下来的场景出乎所有人的意料:当时方干坐在一块巨石上专心钓鱼,连眼光都不往孙郃身上瞟,孙郃恭恭敬敬站着一旁守候。突然鱼儿上钩了,匆忙中鱼竿掉到湖里,老先生慌忙叫孙郃下水抓鱼,孙郃脱掉新衣服,跳进水里,还真把鱼抓住了。方干这才开心起来,与孙郃手牵手来到隐居的茅屋,烹鱼把酒,尽欢而别。 方干见孙郃,一开始是一副爱理不理的样子,很耐人寻味。方干的另一个学生李频考中进士,诗僧贯休写诗调侃:“弟子已得桂,先生犹灌园。”得桂即折桂,指科举及第;灌园即指隐居。弟子青出于蓝而胜于蓝,老师自然欣喜,但在他的内心世界里,也许会不自觉地涌上尴尬、遗憾甚至失落。看着新科进士孙郃穿着一身光鲜的华服,神采飞扬、踌躇满志,方干也许需要借表面的漠然来掩盖复杂难言的内心,直到被学生的恭敬和真诚感动,一起到草庐中烹鱼饮酒,莫逆于心,后来甚至到学生家乡游历,还居住了一段时间。 不过,《康熙志》的这段描述不靠谱,时间对不上。孙郃中进士在乾宁四年(897年),而方干在光启四年(888年)就已去世。《康熙志》说:“后三拜尝过郃,艳其里山水佳秀,挈家家焉。宋进士方斫、方刚皆其裔。斫字子木,终嘉州文学;刚字抑强,终通直郎。”其中方干到访仙居孙郃家乡,应该在孙未中进士之前很多年。现在还没有找到方干到访仙居的其他佐证资料,至于他在仙居待了多久,更无人知道,最终把家安在仙居的,应该不是方干本人,而是他的后人。所以,《光绪志》把方干列为“侨寓”第一人,历来是有争议的。康熙年间学人朱之鹏编《安洲诗遗》二卷,将方干的诗列入,参与编纂《康熙志》的张明焜曾写信提出反对:“……但始于方干,则恐未当。盖方干为睦州人,昭昭史册,虽其子孙迁徙板桥,朱晦庵尝榜其里,终不可以方干为仙居人也。” 不管怎样,孙郃对老师的真挚感情确是有很多资料可以证明的。 若干年后,方干的后人顺着先祖的足迹来到仙居,并且定居下来,耕读传家,成为仙居的名门望族,台州、温州的方氏均由此发脉。南宋乾道年间,方干世孙方斫建起了讲学之所,开坛讲学、收徒授业,这就是仙居最负盛名的桐江书院。八百多年来,桐江书院促进了当地科举的成就,培养了众多的文人儒士,进一步推动了儒家思想在仙居的传播,并对浙东南一带学术界产生了深远影响。 如今,孙郃撰《方玄英先生传》被刻在仙居桐江书院通道的石栏上,当人们读到这篇传记的时候,能否想起一千多年前,方干和孙郃惺惺相惜、重情重义的师生情谊呢?

|

| 原标题: 方干与孙郃的师生情 |

| 作者: 网络编辑:杨露萌 |