| 大山里的“留守老师” |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2017年09月14日 08:59:43 星期四 |

|

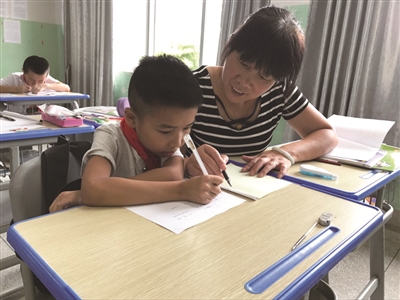

26年来,她教过的学生像小鸟似地一群群飞向山外,她带过的年轻教师一个个成为各校领导,而她依然默默坚守在偏远山区教学第一线,扎根在大山深处的三尺讲台。 多年来,她先后获得县优秀班主任、县优秀教师、县优秀教育工作者、县优秀工会工作者、杭州市十佳优秀流动留守妇女、省希望工程优秀园丁奖、市“事业家庭兼顾型”先进个人等荣誉称号。她,就是被县教育局推荐参加第五届杭城十大“最美教师”评选的新合小学教师周利群。 她是留守儿童眼中的“妈妈” 她衣着朴素,鬓发花白,走路一阵风,说话先带笑。家长碰见她,会像碰见老朋友那般拉着她的手说上一阵心里话,而许多孩子则说“你像我的妈妈!” 她爱自己的学生,如同爱自己的孩子! 今年48岁的周利群,与新合小学的“缘分”深厚:她高中毕业不久,就当了该校的代课老师,并深深爱上了教育事业。由于表现出色,她于1997年被转为公办教师。她把人生最美好的年华,全部献给了大山里深处的这所学校。 “爱生如子”,是人们给予周利群的共同评价。 由于山区学校的地域特殊性,新合小学一半以上的孩子要住校,最小的住校生8岁。这么小的孩子,刚离开妈妈的怀抱开始独立生活,其不适应程度可想而知。许多孩子晚上哭着喊着要妈妈,往往是一个哭,其他孩子跟着唱起“合奏曲”。周利群时刻牵挂着这批住校生,值班时自不用说了,即便不是值班的日子,她也必定每天早上提前一个小时到校,晚自修后等所有的住校生都睡下后,她才伴着手电筒微弱的光亮回家去。 孩子的身体状况,是周利群最关心的。每当孩子病了,不上课时就陪着孩子,一直等到家长来了才安心;有时遇到家长不在家,她便自己送孩子去医院就医。 前些年的一个傍晚,一位住校生吃过晚饭在操场活动时不小心手骨折了。周老师立即联系孩子的父母。不料他父母不在家。于是她包了一辆车,连夜送孩子到县人民医院医治。等到他父母赶到医院时,孩子伤情基本已处理完毕,当把孩子送回家时,已经是次日凌晨2点了。 周利群呵护学生满怀“慈母心”。 那一年,周利群发现班上一个成绩优秀的女孩子,突然之间变得沉默寡言,学习成绩也下降了。她经了解得知其父母正在闹离婚。孩子哭诉说:“周老师,我好害怕自己变成单亲家庭的孩子!”说完就“呜呜呜”直哭。 了解实情后,周利群一方面努力安慰小女孩,同时有意识地与她的父母交朋友,用心调解起了夫妻矛盾……家里的风波逐渐平定了,小女孩脸上又恢复了往日灿烂的笑容,学习成绩也稳步回升。 “用真情呵护孩子的心灵。”周利群是这样说的,也是这样做的。班里有位男生,不仅成绩差,脾气也差,动不动和同学吵架,家庭作业从来没有好好做过。 面对这样一个“熊孩子”,周利群老师更上心。她通过家访了解到,这孩子很小的时候,妈妈就走了,他跟着父亲生活。他父亲脾气大,平日不太管孩子,发现孩子学习成绩不好,除了打骂也别无他法。 获悉这了些情况后,周利群不仅从学习上加倍地关心这孩子,而且经常家访与他父亲聊天,向他父传授家庭教育知识,以便促进父子交流沟通。与此同时,她还牵线搭桥,为这户人家争取社会爱心人士的资助……周老师的真心换来了孩子的喜人转变:这孩子不仅学习成绩进步了,也懂得尊敬老师,与同学和睦相处了。 一个星期天傍晚,20多位住校学生回到学校。令人焦急的是,那天由于设备坏了,食堂无法烧饭。周利群就把这批学生全部接到家中,手脚麻利地为孩子们烧菜做饭。一阵忙乱后,孩子们吃饱回学校了,周利群这时却感觉饥肠辘辘,细细一想才发现自己还没吃晚饭呢! 那一年,周利群班里来了一个身有残障学生。她不仅无法与人正常地交流,而且身患多种疾病。她的手指僵直,身上总是脏兮兮,到了生理期也不知道怎么处理,班上的同学都不愿和她交往。 面对这位特殊的学生,周利群有空就和她说说话,为她洗洗手,整理整理衣着,经常与她的父母谈心,向她母亲传授青春期女孩子的心理、生理知识,并动员班里的孩子多与她交流。 春雨润物细无声。老师同学的关爱,使得这位同学有了喜人的变化:原本总是独来独往的她,慢慢开始合群了;她脸上有了笑意,身上的衣服也开始干净了;看到了周利群,她还会笑着用不太清晰的声音说“老师好!” 周利群“爱生如子”的例子不枚胜举,难怪许多她教过的学生都这样评价她“不是妈妈,胜似妈妈!” 她是年轻教师眼里的“长姐” 新合小学有个特点,总结起来是“两多”:一是留守儿童多,约占学生总数的三分之二;二是年轻教师多,也占教师总数三分之二。留守儿童基本跟着爷爷奶奶、外公外婆长大,在祖辈的溺爱中养成了无拘无束的脾性;年轻教师几乎都是“走出校门,进入深山”的大学生,他们有很好的专业水平,不乏干事业的激情,却缺少教学经验、缺少与留守儿童沟通交流的机会,更缺少与家长沟通的方法。 作为留守儿童“家长”的祖父母、外祖父母,基本上都没有读过什么书,也没有能力辅导孩子的家庭作业,再加上他们说的都是当地方言,因此刚来的新教师与他们沟通起来格外吃力。那年有位新教师第一次与家长接触,就难受得差点掉泪。原来那天早上,老师与一位留守儿童的爷爷反映情况:“您孙子开学后就没交过家庭作业,说了也不听,您得讲讲他。家长平时也要多给他们辅导作业,不然……”哪知老师话没说完,那位爷爷就生气了:“作业是你们老师管的事,是你们的责任,怎么还要我们家长管?再说我也没读过几天书,孩子的作业我也辅导不来的。” “熊孩子”难管,家长难沟通,这是走进新合大山的新教师们首先面临的难题。为帮助新同事成功跨越“第一道坎”,让他们顺利进入“角色”,作为学校老教师和本地人,周利群在新老师和留守儿童之间架起了“心桥”。 周利群利用自身优势,常常吃过晚饭后,带着新老师到引坑村、外松山、里松山、高枧村等村子进行学生家访,与孩子的爷爷奶奶、外公外婆聊天,了解孩子在家中的情况,征求他们对学校和老师的意见和建议。 新老师和家长交流,刚开始往往比较拘谨,而且新合方言也比较难懂,可由于周利群在当中热情地当“翻译”,聊天慢慢地越聊越热络,许多家长话匣子打开后收都收不住。他们回学校时,常常已是晚上八九点钟了。除此之外,周利群还经常带着新教师走访单亲家庭孩子、残障儿童等特殊家庭的孩子,为他们送上关爱。 在家访过程中,许多留守儿童的爷爷奶奶都说到了自己“不会辅导作业”的困难,针对这个实际,新合小学推出了每月一期的“送辅导下村”活动,老师们集体下村,为各村的留守儿童、单亲家庭孩子和残障孩子辅导作业。 就这样,周利群带着年轻教师走遍全乡每一个村落、每一个留守儿童的家庭。老师们很快渡过了“水土不服”的阶段,顺利地在山区学校扎下了“根”。有人形容周利群带新教师,就像是“老母鸡带小鸡”。 周利群不但在工作上帮助年轻教师,而且在生活上关心他们。新合小学地区偏僻,教师也与学生一样住校。他们大多数来自县城,星期天下午到校,星期五放学后返家。虽然大山里空气清新,夜晚有风声、鸟声、虫鸣做伴,但对这些刚走上工作岗位的年轻人来说,远离城市街头闪烁的灯彩,默默在大山里教书的日子,毕竟是寂寞的。 周利群是学校工会主席,她理解他们想家的心情,更担心他们吃不好,为此经常想方设法给他们“改善生活”。她常常从家里带来食材,亲自到食堂下厨给他们做菜,有时候她干脆把他们全部带到自己家中“开伙”! 为了使年轻教师在大山里不感到寂寞,她常常以工会的名义,组织大家举办“吃竹筒饭”等野外活动,还经常在学校开展“学做新合民间小吃”等集体活动,指导年轻教师做南瓜发糕、包粽子、做手擀面、包饺子…… 这类特别“接地气”的集体活动充满欢乐,散发着家的温暖,特别受老师们欢迎,不过周利群为此也累得不轻。就拿开展“吃竹筒饭”野外活动来说吧,周利群头天就开始忙活,准备糯米和猪肉,寻找合适的青竹并一段段截好,还要找好野餐用的柴草以及野外活动场所,、……活动中她总是烟熏火燎地带头充当“伙头军”,而到吃的时候,她往往是最后一个……虽然她为此劳力又劳心,可只要听到年轻教师们欢乐的笑声,周利群觉得自己再累也值了! 许多年轻教师都说:“周老师对我们很关爱,她像一位长姐,更像一位妈妈……我们虽然在偏远的山区教书,但感觉生活在一个温幸福和温馨的大家庭!” 她的心血没有白费,不仅让年轻同事感受到了家的温暖,新合小学工会也被获得县级先进“教工之家”荣誉称号。 不过,有一件事让周利群忧喜难分:每当一批年轻教师成熟、成长了,他们又调走了。她为他们高兴,同时心里又不舍。每一批老师走了,她心里都会空落落很久。 她也有过几次调到山外的机会,可每当领导征求她的意见时,她都拒绝头了:“我对这所学校有感情了……再说学校新老师那么多,也需要有老教师带着她们熟悉情况的。” 就这样,新老师来了一批又走了一批,她始终站在原地,守护着新合小学这个“家”。每一批新老师的到来,都意味着她“母鸡带小鸡”的过程又重新开始。难怪许多年轻教师这样评价她“朴素如泥土,亲切如母亲”! 她是校领导身边的“110” “爱校如家”,是历任校领导对周利群的评价。她坚守山区教育26年,学校先后换了8任校长。作为本地的老教师,她满腔热情地配合每一任校长工作。不管是工作日还是节假日,也不管是白天还是黑夜,更不分是“份内”还是“份外”,只要校领导有事找她,一个电话,她随叫随到,因为在她心目中,学校的事,就是“家里”的事。 周利群教学工作忙,教学以外的工作更多。 新合是革命老区,每当清明节、“七·一”建党节、国庆节以及“党员活动日”等时间节点,各地党支部纷纷到老区开展纪念活动,而到了暑假里,纷至沓来的则是前来开展社会实践活动的大学生。除此之外,几乎一年四季都有社会上爱心人士到大山里,开展爱心结对活动…… 外地团体到新合乡开展活动,需要有当地人当“向导”要是访问当地老人的话,还需要有会新合方言的人当“翻译”。由于周利群是当地人,因此校领导往往派她去完成这项任务。而她本人也觉得这事责无旁贷,视作是自己的“份内事”。值得一提的是,外地团队开展活动时间,一般都安排在节假日,因此她牺牲了大量的休息时间。 那年暑假,外地18个大学生来到新合乡开展社会实践活动,内容是走访革命老区的孩子。接到任务后,她放下一大堆家务事,不但自己掏钱包车子送他们到各村去,中午还在家里做好饭菜招待他们,忙了整整一天,直到和大学生们挥手告别才坐下歇歇。 2006年,浙东人民解放军金萧支队纪念馆在新合乡的山桑坞落成。该馆总占地4000余平方米,建筑面积650平方,每年有15000人左右前来参观瞻仰。为了配合爱国基地的宣传教育工作,新合小学培训了一批小讲解员。每当孩子们去纪念馆讲解的时候,周利群总是陪着,等到讲解结束后,她负责把他们一个一个送回家。 贴时间、贴车费、贴伙食……26年来,为陪同各类社会团体到新合革命老区开展活动,周利群付出了大量的时间和精力。有人给她粗略地算了一笔账:每年暑假,周利群要付出约20天假日时间,接待来自各地开展社会实践活动的大学生;寒假里至少10天左右,双休日、节假日付出的休息时间就更多了,可她却没向学校要过一分钱的补贴! 周利群为这项“特殊的公益行动”,投入的不但是自己大量的休息时间,更是一份浓浓的“老区人”情感。 事实上,周利群在家中也是特别忙。 她家中公婆年迈,丈夫十几年前得了肝硬化,不能干重活。全家的重担,就落在了她一个人的肩上。她每天忙完学校的事,家中也是忙得脚不沾地。可再忙,只要校长通知她学校有事,她便会立即放下手头的事赶往学校…… 就这样,周利群每天风风火火地在校里校外奔忙,成了新合小学的“忙人”。由于学校工作紧张,2005年她父亲从生病到去世,她也没请一天假陪在床前。没在老人跟前好好尽孝,这成了周利群心中最遗憾的一件事。 周利群的敬业精神,获得了全校老师及所有家长的一致称道,更获得了历任校领导的高度评价。说起这位坚韧、善良、勤劳的山区教师,现任校长方永丰这样评价她:“周利群老师爱校如家,是我们全体老师学习的榜样。说真的,作为我们校领导来说,对她是‘信赖’加‘依赖’!” 更令人敬重的是,周利群虽然为许多公益性的工作投入了大量精力,但她在教科研方面依然是硕果累累。 她认真学习各种教育教学理论,积极参加各种教科研培训和比赛并取得好成绩:如在全县第二届教育理论学习一得评选中获得二等奖;论文《让孩子在亲身体验中学习数学》获得县三等奖;论文《关于新合乡在职教职工调研报告》获县三等奖;《开发新合文化资源促进社区教育发展》、《传承和弘扬嵩山板龙文化》、《以社区为依托农村家长学校的建设与运行》获县第二、三、四届优秀实验项目…… 26年过去了,周利群对山区教育事业激情依旧,她对新合小学的情感愈加深厚。她说,当好这所学校的“留守老师”,是她今生职业生涯中最美好的心愿!

记者感言 丹心热血沃新花 采写完成《大山里的“留守老师”》一文,正是九月一日新学期开学的日子。看着孩子们背着书包高高兴兴上学和老师们黑板前奋笔疾书的身影,笔者感慨良多。 “鹤发银丝映日月,丹心热血沃新花。”这是周利群执教生涯最真实的写照。大山深处的新合小学,周利群从青春靓丽的姑娘,成为了两鬓斑白的老教师。种花容易树人难。26年来,周老师已是桃花满天下;26年来,她把一生最美好的年华和最深沉的情感,全部都奉献给了山区孩子。 在桐庐,有很多像周利群一样的山区教师,他们把最美好的岁月,全部奉献给了桐庐的山区教育事业,他们把最深沉的爱,全部融入了孩子的成长历程,他们用自己的学识和心血,撑起了孩子的未来!“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”是对教师职业最完美的诠释。 山区教师,是桐庐教坛一道最美的风景。他们斑白的两鬓中,收藏着的是最丰富的情感。又想起周利群介绍年轻教师的情景:“我们新合小学是个出人才的地方啊!”她接着扳着手指头说:“袁素贞是洋洲小学副校长,钟利民已成为富春江小学校长,钟庆微是培智学校校长,钟赛兴当上上富春江小学副校长,钟大有如今是凤川中学副校长……她那神采飞扬的样子,如同在赞美自家的孩子有出息那般!要知道,在年轻教师的成长历程中,怎可能离得开老教师付出的心血? 感念师恩,报答师情,弘扬师德,是我们每个人都应该拥有的情怀。而此时此刻,笔者只想代广大读者说一句:老师,您辛苦了!祝您桃李满天下,春晖遍四方! |

| 原标题: 大山里的“留守老师” |

| 作者:记者 方赛群 通讯员 方 欣 文/摄 网络编辑:俞俊 |