| 板头村——桐庐越剧的故乡 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2015年12月05日 09:10:36 星期六 |

|

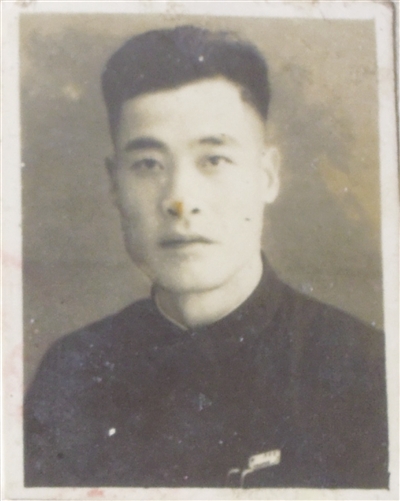

云升舞台创始人——柴云升 远去的记忆 尽管岁月的车轮已驰过了大半个世纪,昔日的“云升舞台”也早已远逝而去,可在当年“云升舞台”的艺人和老一辈板头村民的心目中,从不会忘记这位从板头村嫁出去的姑娘,这里是她的故乡。虽然那时的村民如今都已是白发苍苍的耄耋老人,却都能从尘封的记忆里,把珍藏在心灵深处的往事一一倒了出来。那不是陈谷子烂芝麻,而是永远抹不去的一段辉煌,一份荣耀,一泓深情…… 当年“云升舞台”的演员,后曾连任桐庐民艺剧团、富春江越剧团、春江越剧团和桐庐越剧团副团长的孙凤仙是“云升舞台”也是桐庐越剧的元老之一,这位桐庐越剧名旦,如今虽已82岁高龄,但仍思维清晰、健康活跃。她和一大群越剧爱好者,至今仍在桐庐老年电大学习,平时还参加一些社会文艺活动。她对“云升舞台”的许多往事都铭记在心,是“云升舞台”最好的见证人。她说:“我是板头村旁的富乐村人,‘云升舞台’刚办起,我就去学戏,那年(1946)我13岁;场所设在板头村旁的石门山一所寺庙里,离村子有点远,太冷清,生活不方便,后来才搬到板头下塘畈来。戏班是柴云生办的,我学的是旦,板头的柴兰兰学的是小生;倪雪芳曾来‘云升舞台’当过客师。戏学好了,班子就去演出,先在桐庐乡下演。后来又到建德、寿昌、兰溪、金华、于潜、昌化等周边县市乡下演出,直至解放。解放后第二年(1950年下半年)由倪雪芳提出以‘云升舞台’为主,组成了桐庐县民艺剧团,是县里办的第一家,我也成为民艺剧团的成员。记得当时除我以外,由‘云升舞台’到民艺剧团来的还有柴云生、戴荣秀、张金良、钟玉亭、李杏秀、邢金仙、叶彩凤、濮金海、孙根仙、朱冬兰等,他们有的还健在,有的已经去世。” 板头村村民、“云升舞台”班主柴云生的女儿柴巧仙,今年已经77岁,当年父亲办戏班时,她已懂事,许多往事都历历在目;同时耳濡目染,自己也喜爱上了越剧。在笔者访问时,她特意从弟弟处拿来了珍藏多年父亲保留下来的仅有的几本证件。中一本是一九五三年父亲在民艺剧团时的“杭州市戏曲改进协会会员证”,上有父亲的照片和公章;还有当年的“工会会员证”等,可见她和家人对父亲有多怀念。她深沉地说:“父亲今年99岁,可惜早在30年前他就去世了。老古话说‘三十而立’,父亲正好30岁时办戏班,为了这副班子,他用尽了心血,甚至变卖了家中的田产。解放后,父亲把戏班带到桐庐去,成立桐庐民艺剧团,又一门心思扑在事业上。为了给民艺剧团培育新人,他到桐庐后几个月,就把当时只有13岁的我和同村的柴讳煜等带去学艺……”诉说当中,她心情激动,不时流露出心中的一种遗憾,她说:“1955年,正当父亲事业有成、我前程有望之时,突然间父亲被“精减”回家,更让人想不到的是,连17岁的我也不明不白地和父亲一起回家了。回来后,父亲不会农活,为了养家,在朋友帮助下,去上海、江苏南通剧团里凭他的技艺帮了几年,此后就一直在家务农;虽然上世纪八十年代江苏落实政策时,父亲曾拿到了一点生活费,但不久就去世了。而我的演艺前途在17岁时就被毁了,从此就只好在农村度过。” 现年94岁和91岁的板头村民吴樟清、吴洪铨,是同胞兄弟,两位老寿星耳聪目明,头脑灵清,村里的件件往事,都在他俩的肚皮里,是村里的“活字典”,当然也是“云升舞台”的见证人。说起那段往事,两位耄耋老人头头是道,如数家珍:“‘云升舞台’是柴云生一手创办起来的。他是我们板头人,为了办戏班,吃尽了苦头,还变卖了十五六亩田产。办戏班也是劳动,是一种职业,不能说是不务正业,更何况在当时条件下赚不到多少点钱,最多也是糊糊口。但他是在传播一种文化,对村里,对桐庐,对整个社会都是有益的。‘云升舞台’的创办时间在解放前好几年,可能是1946年,或许还要早。当时村里有好几个女孩在石门山庙里学戏,邻近村坊里如富乐、柴家边、里柴的也有。值得一提的是,‘云升舞台’成立以前,板头村里就有一批人喜欢越剧的,他们在村里和附近村坊说说唱唱,搞小规模的演出。如柴云生、陈海云、陈尧尧、陈春仙、吴苟娜等,其中柴云生的二胡、陈海云的鼓、陈春仙的锁拉都是出了名的。后来柴云生办了‘云升舞台’,到本县和外地乡下演出,直到解放。解放初期,县里要办专业剧团,肯定是‘云升舞台’办得好,才会叫他把戏班拉到桐庐去,成立桐庐最早的民艺剧团。可以说桐庐的越剧团是从‘云升舞台’起家的,这是事实。原先我们板头有两根文脉,一根是‘云升舞台’,这根文脉由县里传承了下来,这是板头村的一份光荣;而另一根文脉‘竹马花灯’,至今还没有恢复。”  云升舞台演出地——板头村陈氏宗祠 云升舞台演出地——板头村陈氏宗祠 村民的心愿 沧海桑田。经过美丽乡村精品村的建设,今日的板头村,面貌焕然一新:绿树成荫,新房林立,道路宽阔,村容整洁,已打造成一个园林式的精品村。 尤其是分布在村中的几处新修的公园,都安装上了各种健身设施,每天都有村民们来这里开展健身活动,旷地上每晚都有村妇们在这里跳广场舞。由此折射出板头村民欢乐、祥和、时尚的幸福生活。 然而,面对眼前这一派时尚的新景象,总好像还缺了点什么。曾记乎,这里昔日是“云升舞台”诞生的地方,是桐庐越剧的故乡,但半个世纪前的那段辉煌早已似云烟消逝,时过境迁,在新一代人的心目中,他们接受了新的文化元素,而对原有的文化遗产却渐渐淡忘了。 不过,老一辈村民,对昔日村里的那份文化遗产留下了不可泯灭的印象,更何况那是一份荣耀和一段辉煌。也许他们年老了,要追回失去的那段辉煌力不从心,只好转换成另一种方式来表达这种愿望。可不是吗,如今走进村里,不时会听到从村民家中音响里传来悠扬悦耳、激越动听的越剧声,把人们带入对昔日的那份深深的情怀和眷恋之中;再有,如今村民家遇到祝寿、入宅、结婚等喜事,就会从外地请来越剧戏班,连演几天戏,那场场爆满、座无虚席的景象,似乎平日所有失去的空白,瞬息间全被弥补了。其实老一辈村民的这份情怀和眷恋,一直来都从未停息过,上世纪六七十年代,县越剧团送戏下乡来到板头村,村民们格外高兴,就像嫁出去的闺女回娘家一样,每次都将演员的食宿安排在条件较好的人家。 可我们也不能不正视现实,随着岁月的流逝,由于新老两代人间的“代沟”,板头村人对越剧的喜爱远比不上以前了。要重新燃起昔日的那份激情,希望还是有的,这就是要在两代人之间找到新的共同点。板头村文化底蕴深厚,相传北宋时,安徽黟县县尹陈埙挈眷寓此,爱其地溪山秀丽,遂定居,并名村为坂头,后衍称今名。该村有多处古建筑,其中就有石门寺,值得一提的是,它不仅是“云升舞台”的诞生地,也是桐庐中学的肇始地(1941年,为避日寇侵犯,富阳、新登、桐庐、分水四县于石门寺联合办学一学期)。村中还有“陈氏宗祠”,村民称为“厅”,内设戏台,设施较完善,一直以来村中集会、演戏等各种大型娱乐活动都在此举行,是村里的文化娱乐中心,由于年久失修,现已近倾圮。目前村里要演戏,只能在露天,遇到雨雪天搭个棚,其它活动不能进行。 现在村民们最大的心愿是期盼村里能有个文化礼堂,让村民在共同的活动空间和共同的精神家园里,广泛开展文体娱乐、文明礼仪、思想教育、科技培训等活动,发挥各种文化力的正能量。板头村是精品村,又是桐庐越剧的故乡,建成文化礼堂后,必将给村里注满活力。尤其是借助越剧这根文脉的优势,依托“大舞台”和“文化讲堂”这一空间,在上级文化部门的帮助下,可请县里越剧专业人才和越剧爱好者来这里进行演艺传播和辅导,组织演出交流,并建立业余越剧培训基地,营造热爱越剧的氛围,消除老一辈村民对越剧的失落感,吸引新一代村民把注意力提升到喜爱越剧上来,让“云升舞台”这根文脉在桐庐越剧的故乡——板头村延续,越剧之花在这里重新绽放。 |

| 原标题: 板头村——桐庐越剧的故乡 |

| 作者:方放 网络编辑:俞俊 |