| 施肩吾与洪州西山 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2015年11月14日 08:41:40 星期六 |

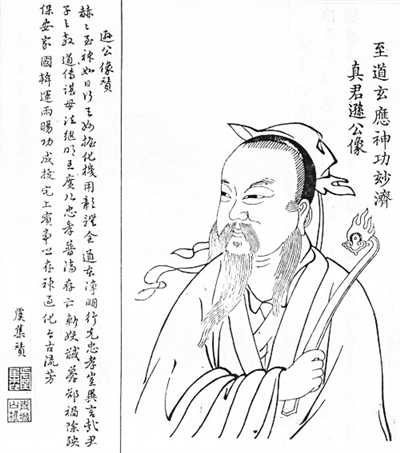

■ 黄良起 唐代诗人施肩吾于元和十五年(820)进士及第后,在大和年间(827~835)赴洪州西山入道。对于施肩吾入道的有关情况,存留至今的史料很少,有一些方面尚未明晰。现根据一些历史资料,试分析一下关于施肩吾与道教的有关问题。 入道原因 施肩吾在唐元和十五年考中进士第十三名,当年共录取进士二十九名,施肩吾在全国最高一级的科举考试中能获得这样的名次,已经相当不错。这为施肩吾入仕为官打下了良好基础,只要作进一步的努力,施肩吾的地位必能荣升。据记载,与施肩吾同榜的进士后来都陆续有了官职。施肩吾考中进士不容易,以前他多次参加考试,都未能考中,一次落第后,他愁绪满怀地写下了《下第春游》一诗: 羁情含蘖复含辛,泪眼看花只似尘。 天遣春风领春色,不教分付与愁人。 名落孙山,不仅让施肩吾心酸失落,同时更激发了他的斗志,四十一岁时,施肩吾终于考中了进士。施肩吾艰难的科举之路,其心态与当时广大学子的心情类同,就是要在科举上求功名,继而再发展。施肩吾考取进士后,兴高采烈之意尽显于他的诗歌中,他在《及第后过扬子江》诗中写道: 忆昔将贡年,抱愁此江边。 鱼龙互闪烁,黑浪高于天。 今日步春草,复来经此道。 江神也世情,为我风色好。 表达了他志得意满的兴奋心情,之后他在《及第后夜访月仙子》诗中又喜悦地写道: 自喜寻幽夜,新当及第年。 还将天上桂,来访月中仙。 施肩吾考取进士,这与他的家世背景有着密切的关系。他曾不止一次,千里迢迢赴京参加考试,而且在京城的时间相当长,没有充裕的经济支撑或其他依附是很难实现的。 施肩吾出生睦州分水山区,无多大经济实力。唐代考进士科最难,无深厚经济实力的人家很难层层晋级。施肩吾祖籍吴兴郡(今湖州市),祖上从山东迁来,在吴兴历十八世到施肩吾辈,成为吴兴望族,故其郡望为“吴兴郡”。据湖州《施氏宗谱》记载,施肩吾三代以上,先祖、族亲为官者很多,有京官、地方官数十种职位,有的地位相当显赫。施肩吾正是在这样的家世背景下,才得以顺升士途。在考进士前和进士及第后这一阶段,施肩吾一直坚定着兼济天下的仕途理想。那么,为什么施肩吾进士及第后,没过几年,就看破红尘,脱俗入道了呢?这个问题,近年学者有一些分析,见于各种文中。 一般认为施肩吾见朝政混乱,宦官擅权,他不愿在宦海中浮沉,因此遁迹道家。据史载,唐宪宗李纯继位后,大力削藩,平定叛乱,同时整顿财政,革除积弊,聚集中央和官家财富,在“安史之乱”后形成了暂时统一,国力复苏的局面,史称“元和中兴”。李纯晚年笃信佛道,大行迎佛骨等,劳民伤财,很是狂热。同时,李纯本人痴迷丹药,大量养道士炼“仙丹”供服用。约在元和十二年前后,李纯因服丹药变得心理变态,脾气火爆,不理朝政,朝中都由宦官把持,终于在元和十五年被宦官陈弘志所杀。元和十五年,施肩吾考中进士,时朝政已乱,国势不宁,这年闰正月,唐宪宗李纯被杀,科举考试延后至三月二十三日进行。这期间仅仅间隔了三个月时间,施肩吾对朝局时政应该是知道的,但他还是奋力争取科举考试求功名。可见施肩吾在元和十五年年初时并不为时势所忧,考取进士后还高兴了一阵,此时愤而出世入道的想法并未显现出来。唐代虽然科举成为入仕的途径之一,但登科者只是取得了一种从政资格。要取得官职,还要经过吏部的“铨试”,铨试通过了,还不一定授官,还要有一定的背景或关系。唐朝年年科举考试,除进士科外,还有其他十多科,考取的出路不同,进士科考取了一定得再考铨试。 施肩吾进士及第后,在后来的谋职过程中,可能遇到挫折。前面已提到,他的族中为官者多,在元和年后,唐朝宦官、朋党之争十分激烈,官与官派别勾心斗角,一直不停。施肩吾要做官,因其背景复杂,施族与外人关系复杂,这势必影响对族肩吾的安排,准与不准,要与不要,完全听人摆布。抑或是施肩吾谋官受阻,无法入仕,非常失望。遂产生了厌世之心。他在给徐凝的信中写道:“仆虽幸忝成名,自知命薄,遂栖玄门。”这“命薄”道出他自感外界的压力或干扰对他自己的影响。他进士及第,金榜题名,命运比一般人要好得多,怎言命薄。这命运不济,是后来的入仕途中无自决权,虽有才,但却被拒之门外,到头来还是一场空。这对施肩吾是一个沉重的打击,这或是他弃世入道门的主要因素。 有记载说施肩吾被授江西观察使。据唐代官制,观察使是各州刺史的上级,主要职责是赴各州巡察、考核吏冶,这是一高级职务。唐代选官有严格制度,观察使必须有一定为官履历才可胜任。施肩吾是一名刚考进士合格的学子,不可能被授此职。在唐代进士经铨试后即使授官,也只授九品职官。观察使相当干现在的省厅级官员,笔者认为不可能授施肩吾这样的官职。 施肩吾入西山为道,当与他本身喜道崇道有关。唐代道教兴盛,各地名山道教场所众多。施肩吾写有大量与道教有关的诗作,多数是在他进士及第之前所写,其中有《宿四明山》《寄四明山子》《同诸隐者夜登四明山》《忆四明山泉》等诗作。四明山在浙东,道教典籍《云笈七笺》载:“天下之洞天三十有六,四明山为第九洞天,名曰丹山赤水洞天”。四明山有二百八十三峰,多胜地佳景。吸引无数道家隐士前来隐居修炼,学道求仙。四明山为浙江九大道教胜地之一。从晋代起就有许多名道入山。施肩吾早就对四明山钟情,常去山中,与道者相处。施肩吾有大量写道士的诗,他对道教道士早有敬慕之心。与施肩吾同时代的诗人张籍有诗《送施肩吾东归》:“知君本是烟霞客,被荐因来城阙间。世业偏临七里濑,仙游多在四明山。”施肩吾在求仕不顺利时,心中自然想到入道这一选择。唐代道士受尊重,为道不影响家室。施肩吾走这条路,在他看来是为恰当。施肩吾入道,有外因,也有内因。从他在科举路上逐级上升,最后入仕受阻而灰心看,外因是起了关键作用。他入道后写信给徐凝说“自知命薄,遂栖玄门”。说明他入道是无奈和不得已,是被动的。施肩吾祖籍湖州,旺族家底,他父亲为何要外迁到睦州分水边远的偏僻山区,据今人考证是为避仇祸,这也是外因起主要作用。 西山道派 西山是著名道教圣地,地处江西南昌市新建县西部。唐时属洪州。西山绵延百余里,南北走向,有七十二峰,风光奇丽,是仙道隐逸佳地。道家列西山为三十八福地。晋代名道许逊就选择了西山作为修炼的道场。 西山道教属于净明道,是江西道教的主要道派。净明道原属道派正一道的一派。净明道的形成有一个过程,唐施肩吾时代还没有净明道。到南宋建炎二年(1128),名道何真公策授《净明忠孝大法》传弟子,始有净明道义。元世祖至元十九年(1282)名道玉真子,刘玉正式以“净明”为道派名称,后世就以刘玉为净明道创始人,净明道正式确立是在元朝。 西山道场历史上有几代开创性的名道,施肩吾为西山第五代著名道学家。 第一代为许逊。 许逊(239~374),东晋道士,祖籍汝南,生于南昌,曾任蜀旌阳令,后人又称为许逊阳。晋元康元年(291),爆发“八王之乱”,许逊弃官东归入西山,传播孝道。他组西山教团,教团主教十二人,后人称“十二真君”。十二真君为:许逊、吴猛、时荷、甘战、周广、陈勋、曾亨、盱烈、施峰、彭抗、黄辅、钟嘉,均为高道。许逊被后人称为许天师,被列为道教四大天师之一。 许逊在任旌阳令期间,清正廉明,为民尽职,功绩卓著,做了许多好事,深得民众爱戴。许逊道学深厚,也被道界尊为圣祖。许逊在西山传道主旨为孝,其主要教理为《垂志八宝》(“忠、悌、仁、慈、忍、慎、勤、俭”八宝),其中以“忠孝”为首,道学中孝道派尊许逊为始祖。许逊入西山后,西山道教自此兴盛,道学广为传播,信徒众多。许逊就成为西山第一代名道。 到了南北朝,西山道教逐渐低落,有一段时期,几乎沉寂无闻。进入随唐,许逊信仰又开始弘扬发展,这主要归功于唐武后时期的著名道士胡慧超。 西山的第二代名道为唐高宗武后时期道士胡慧超(?-703),是道教发展的重要人物。 据《新唐书·艺文志》记载:“道士胡慧超(撰有)《神仙内传》一卷,《晋洪州西山十二真君内传》一卷,《许逊修行传》一卷”。胡慧超对许逊的“神迹”进行了撰述、敷衍和总结,并将“日月斗三王”的孝道与许逊崇拜相结合,形成一个新的孝道传承,为后世净明道的形成起到了承前启后的作用。胡慧超也被后来的净明道称之为“净明法师”。胡慧超凭借高超的道法而屡得帝王的召见,这为孝道在唐代进一步获得官方认可创造了有利条件。至此,西山孝道——许逊崇拜又兴盛起来。 西山的第三代名道为唐代的万天师和蔺天师。胡慧超在西山培养了一批得道弟子,令孝道传后继有人,其中最著名的有万天师,蔺天师。万天师,名振,据《逍遥山万寿宫志》载:“尝慕胡洞真孝忠大法,遂至游惟观师事之,得长生久视之道。”唐朝赵王为洪州刺史,得古剑一双,一剑刻有“许旌阳”,一剑刻有“万仞”。“万仞”为万天师名号。据《万寿宫志》记载:蔺天师隐居西山忠信乡,“尝至游惟观事胡洞真,尽得其术,复往旧庐修炼,济人利物,多所全活。”后人为纪念蔺天师,于其修炼之处立观祀之,名“霞山观”。上文中的“洞真”为胡慧超谥号,名“洞真先生”。 西山第四代名道是叶法善(616~720)字道元,浙江括苍县(今浙江松阳)人,是万天师的弟子,孝道派传人。叶法善历唐高宗、武后、中宗、睿宗、玄宗五朝,那时期宫庭斗争激烈,政局多变,他隐居西山。唐开元中,叶法善在余杭大涤洞天讲《道德经》《度人经》,他主张:“惟语济恤孤贪,感愧复载,忠居孝亲,重人生命,净身心绝奢侈,即为道士之根绪也”。叶法善是承孝道立净明道学精神的传人,后人列为西山第四代名道。 到晚唐明,有施肩吾入西山,道号栖真子。传施肩吾“遇旌阳授以五种内丹诀,及外丹神方”。这是指施肩吾领略到先宗许逊的道学精神。施肩吾在西山主修内丹法,他在西山天宝洞一石室内修炼,著有《养生辨疑诀》。其基本道学思想为:1.知本正源,2.形神互依,3.大道无亲,有感即应,4.内修为主,外服严控,总体是内修精、气、神。施肩吾博采广收诸家养生经验,既主时闲心欲以养神,又主时导引吐纳以养形;既主以静养,又强调运动;既提倡食疗,又主时药治,形成系统的修身养性法。施肩吾在西山成名,因他道号栖真子,后人专为他立栖真观。施肩吾遂为西山第五代名道。 到宋真宗时,又有一名道施肩吾入西山,道号华阳子,著《西山群仙会真记》《钟吕传道集》等。华阳子施肩吾为西山第六代名道。 桐庐唐代施肩吾在西山,师承许逊、万天师、蔺天师、叶法善等道学先祖学道修道,是属于孝道,在道教中称孝道派。 许逊曾受教于山东曲阜的兰公,兰公曾是儒家。许逊的道法类同于张道陵天师的正一法术,道法归道派为天师道。许逊与道教灵宝派关系密切,后来出现的净明道以许逊为道祖,名为“灵宝净明道”。 施肩吾学的道教教派,归属孝道派。但他所信奉的许逊、吴猛等道学中包含了天师道、灵宝派的教义,又含儒家孝悌思想,这些也融入了施肩吾所学所修的道学中。施肩吾当时所学所修的道学经书除通用道典外,还有《元始洞真慈善孝子报恩成道经》等。 施肩吾自己修行内丹道学,是内丹派思想的始萌启动者。到宋代,道教内丹派正式确定,其中也继承了施肩吾的内丹修行法,因此道家也把施肩吾归属于内丹派。关于施肩吾的道学思想,有许多方面还有待进一步研究。 主要作品 到洪州西山后,施肩吾写了许多诗文作品,既有道教重要价值的典籍著作,又有独特风格文学作品。他以自己所悟,写出了著名的道学著作《.养生辨疑诀》,这篇文论后成为道家必修的经典。现在能见到的施肩吾文学作品,主要是《全唐诗》《全唐文》所载录的诗和文,其中有大量写云游名山会道和与四方道士交往的诗,后他把历年所写的诗汇编成诗作总集——《西山集》。 现今所能见到的施肩吾诗是清编《全唐诗》所收录的197首,另有宋董棻所编《严陵集》中收7首。再加上零散收录的2首,共206首。在《全唐诗》中施肩吾一节,在录诗之前有按语:“施肩吾,《西山集》十卷,今编诗一卷。这就是说,《全唐诗》并没有全录施肩吾《西山集》中的诗,而只是录其中一部分。这可能还有许多施肩吾的诗作还不为今人所知。《西山集》一书,一直认为是失传的,一直无从査找施肩吾的其他诗作。笔者年前査找研究施肩吾资料,在一篇台湾学者梁嘉彬所写的《论陏书流求与琉球台湾菲律宾诸岛之发见》(载台湾《学术季刊》笫六卷笫三期)一文中,作者论述施肩吾诗在《全唐诗》中“系选其《西山集》十卷中之佳作为一卷也”。“笔者自张瑞京表叔处借读该《西山集》。”从梁嘉彬文中可知,施肩吾的《西山集》现还没有失传,在台湾还有。如果有机得到该书,这对施肩吾的研究、对唐代文学的研究都具有重要的价值。

| ||||||||||||

| 原标题: 施肩吾与洪州西山 | ||||||||||||

| 作者: 网络编辑:殷卫青 |