| 南华老人李骧 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2015年04月04日 08:54:58 星期六 |

| 在元末明初的翙岗隐逸文化圈中,李骧因年高德劭成为其中领袖人物。在元代异族分化统治的黑暗环境中,李骧秉承先祖遗志,以诗文终生,体现了一个汉族知识分子的高尚民族气节。同时,修齐治平的儒家思想,又促使李文等儒士突破民族歧视的藩篱,积极入世实现人生理想。然而,在元末动荡的历史环境中,出仕还是归隐往往并不取决于个人的主观愿望。 南宋淳熙年间(1174~1189),南宋丞相李纲曾孙李瑶议(仰庵公),从福建邵武经临安新城(新登)迁居翙岗,经过几代繁衍,至元代中期,翙岗李氏已是一方大族,不仅家族殷富,而且传承着祖上崇文尚义的优良家风,逐渐形式了一个以李氏宗亲为主体的隐逸文化群,李骧便是这个家族颇有造诣的一位代表人物。李骧(一作李骧龙),字仲骧,号南华老人,生年无考,约卒于1345年前后。李骧在元代翙岗李氏隐逸群中有着特殊的地位,他是李文的族兄,李康、李恭的族叔,以才高年长见闻于当时。据他《自寿》诗自道“人七十古来稀”,可知他享年已至七旬。 李骧是一位很纯粹的隐士。同时期的文士邱茂在《南华百拙稿·序》中评价李骧:“才足用世而不苟禄。隐桐江之上,採山钓水,吟咏性情以与羊裘君子神交,一时有名之士皆欲识其人。”缘何一介隐士会受到四方名士争相交往的殊荣?人因名高而显,事以人隐而匿。通过清代《凤冈李氏宗谱》人物行状和李骧《南华百拙稿》诗集的解读,仍旧可以看到一位鲜活的元代高士形象。 一、南华有逸情 李骧擅长作诗,据清光绪十七年《凤冈李氏宗谱》李骧行状记载:“(李骧)好读书,明春秋,广交与,器识宽宏,以诗鸣于时,所著有《南华百拙集》。”

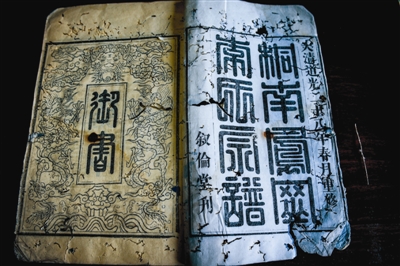

凤冈李氏宗谱 对于李骧诗歌的特色,其友邱茂在《南华百拙稿·序》中评价:“其为诗也,质而不俚,文而不浮,简易之中,清俊存焉,放逸之余,缜密在焉,无辛苦憔悴之声,有和平安逸之趣。”窃以为“和平安逸”四字基本概括了李骧诗歌的特点。他的《郊行》即是一首代表之作,诗曰: 老去无心懒似禅,偶扶藜杖过前川。 几年春梦无蝴蝶,何处青山不杜鹃。 乍雨乍晴蚕二伏,轻寒轻暖柳三眠。 风光已觉春将暮,节序推移本自然。 这首诗描绘了一派青山绵绵,杜鹃声声的暮春风光,在时晴时雨的春风里,蚕已二伏,柳已三眠,诗人扶着藜杖悠然行走在田园山水间。人老心和,虽然几年梦不到蝴蝶,但他的心境依然静如空禅,在李骧的眼里,春光将暮,节序推移都是自然规律。看李骧的诗歌,总让人想起梦蝶的庄子,处处感受到道法自然的率真。李骧为何自号“南华老人”?南华其实指的就是《南华经》,那是道家《庄子》一书的别称。因此笔者认为李骧终身追求的是庄子逍遥游的处世方式,“南华老人”的自号就是他对处世方式的诠释。同时也很好理解,李骧为什么把诗集命名为《南华百拙稿》?大巧若拙,“拙”是道家追求的至高境界!其友邱茂已经点破了这层关系,他在《南华百拙稿·序》中说:“仲骧自谓拙而不能掩其巧也,岂老聃所谓大巧若拙者耶!”于此,已不难理解,李骧为何终身甘于归隐,他与严子陵一样已进入了庄子说的自然大道了。因为李骧崇尚道家自然,所以性情平和,于是便有了这种“和平安逸”的诗风。 二、酬唱交四方 在清光绪十七年《凤冈李氏宗谱》中,记载了许多与李骧交往唱和的诗人姓名,其中就有其中寓翙岗的青年文士刘基和元代著名诗人、书法家大梁班惟志,李骧作有一首《和刘伯温来韵》七律,班惟志曾为《凤冈李氏宗谱》作过序言,这些都是他们交游的见证。 在众多诗友中,桐庐徐舫与李骧个性追求尤为相似。徐舫(1299~1366),字方舟,号“沧江散人” 居县治北(今桐庐江北城区柯家湾),元末桐庐著名隐士诗人。他家道殷富,又饱读诗书,尤其喜好吟咏山水,为人素有侠义之名,曾多次拒绝元朝的聘任,他说:“吾乃诗人,焉能受禄位羁缚?”徐舫经常整日垂钓富春江上,即便是大雪天,也驾着扁舟寒江独钓,著有《瑶琳集》、《沧江集》等诗集,其墓碑上刻:“诗人沧江徐方舟墓”。徐舫这种遗世独立的处世方式与李骧十分相似,这是他们结交的共性基础。 李骧《南华百拙稿》中留有两首与徐舫的和诗,他在《和徐方舟见诗》中写道: 流年如过隙,华发日凋摧。 正好醇醪醉,从教急管催。 心闲野狷狎,机动海鸥猜。 莫把无穷兴,妨君有限杯。 诗中感慨年华流逝,白发摧人,希望彼此乘兴互酌,一任天真,充满了酒逢知己千杯少的闲情逸兴。酬答往来,意犹未尽,之后,李骧又写了一首《又和徐方舟见诗》,诗曰: 水落鱼梁出,天遥雁字飞。 去年今日里,正望故人归。 亲老当颐养,身闲与世违。 渊明居栗里,白日掩荆扉。 诗歌表达了徐李二人志向与时世相违,有着陶渊明一样贞洁的隐逸志趣和气节。 李骧不仅与邑外名士酬唱,还与兄弟侄儿唱和。他在与其弟李文(字仲章,号近山)《和我山弟来韵》诗中写道:松竹岁寒同益友,功名老大枉千寻。百年往事成三叹,一点孤忠尽寸心。表达了他继承先祖李纲忠于前朝的遗志,道出了不愿为元朝效力的原因。李骧是南宋忠臣后裔,尽管南宋灭亡已经多年,但他仍坚守着家族的遗训,对蒙元异族政权存在着抵触情结。既然不想当元朝的官,那就做隐居的人,所以他的诗歌总是体现着悠然自得的隐逸志趣。李骧在与其侄儿李康《宁之侄酒边挂青绿山水》诗中写道:雨后青山出渺茫,一溪寒碧接沧浪。渔翁坐倦不知动,卧对双松百尺长。他以散淡的笔触勾画了一幅宁静安逸的隐士图,借图中的渔翁,表达对浊世的厌弃和对隐逸的向往。

翙岗古建筑人物牛腿 三、高义薄云天 唯有真君子,乃有古道肠。李骧的挚友——徐舫曾为500多位难民解决食宿,患病者,帮助请医买药,去世者,帮助买地治丧,返乡者,帮助买船回乡。李骧同样也有着令人起敬的侠义之举。清光绪十七年《凤冈李氏宗谱》中记载着一件李骧轶事,足见他的交友待人之道。 钱塘(杭州古称)叶祯是李骧的朋友,他的父亲任钓台书院山长多年,叶祯便随父寓居桐庐。叶祯父亲去世后,因家贫无法回去,李骧便出资,帮助他在闹市中卖药维持生计。每逢月白风清的夜晚,李骧经常买舟邀请叶祯泛舟桐江,往来于钓台和梅蓉之间。李骧擅长吹洞箫,叶祯擅长古调,两人江上相互唱和忘返,有着苏子泛舟赤壁的高情雅怀。李骧在《次叶仲贞留别》中说:“买舟泛秋潮,还来扣松关。”又说:“白云素有约,秋出冬即还。”把二人青山白云,形影不离的友情写得真挚感人。 如此风雅二十余年,直至叶祯年老病重,弥留之际尚为后事忧戚。李骧去看他说:“有骧龙在,君何忧?”三日后,叶祯去世。李骧为他厚办了丧事,并为两亩墓田,专门用来祭祀供奉叶祯。这种无私尽心的待友方式,使得李骧崇文尚义之名迅速在浙西文士群中传播开来。 李骧以儒家的教义入世待人,以道家的理念出世修身。对待朋友,至情至义,侠肝义胆,对待功名,坚守遗训,高蹈自芬。书为心画,诗为心声,李骧选择了诗歌作为抒情遣怀的主要方式,表达他对人生理想的追求,没有出仕,同样也体现了高尚的民族情操和个人情怀,并且他把这种处世理念在李氏族群中进行传递,推动形成了元代翙岗李氏隐逸群。正是这些原因,才使得“一时有名之士皆欲识其人”。 |

| 原标题: 南华老人李骧 |

| 作者:吴宏伟 网络编辑:俞俊 |