| 【城南街道】岩桥村 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2016年01月11日 14:10:22 星期一 |

| 【村史沿革】·基本概况 岩桥村,属桐庐县城南街道,坐落于桐庐县东部,东面与凤川接壤,与仁智村相隔一条七常线;南部与东兴村相邻;西面与下洋洲村相距2公里;北与滩头村相隔320国道,距桐庐县城中心4公里。辖大阜山、岩桥、桥外、沃家4个自然村,11个村民小组,694户2195人。2014年,村民人均收入16715元。行政村面积5.54平方千米,耕地面积106.67公顷。 清代,岩桥隶属孝仁乡,民国时改为仁勇乡,岩桥分称为六、七、八保。1959年改称为岩桥、幸福、四民社,后合并为一大队,隶属窄溪大公社。六十年代初隶属洋洲公社,分为桥外、岩桥二个大队。1984年改称为洋洲乡岩桥村、桥外村。2004年,行政村区划调整,桥里、桥外合并为桐君街道岩桥村,2010年后隶属城南街道管辖。 岩桥村东有临溪,西有黄潦溪,两溪汇合于卓家潭,向西北方向流入富春江。村庄坐落于两溪之中,形如木排,而村南又有大樟树,故村民形象地称其为“木排吊在大樟树上”。相传,古代岩桥村周围有三条通道均建有石桥,有“不过桥,不能进村”之说,村中石桥建在源出岩坞的黄潦溪上,故称岩桥,以桥命村。大阜山聚落于山湾之中,三面靠山,一面临田。村中有座山,平地突起,形似大墓山,村以山名,民国时改称大阜山。桥外东邻桥里,西临富春江南渠。地处岩桥桥外,沃家聚落于富春江南渠北侧田畈之中。西﹑北面靠近320国道,以姓氏命村。 岩桥开村历史悠久,王姓为岩桥大姓,一世祖王越,元季之时从诸暨沙溪迁此,七百余年来繁衍为江南大村。古时,岩桥有八景,分别为石桥串月、魁阁霁云、十井储泉、双溪环带、兰山幽韵、岩坞高峰、仙观钟声、衲庵梵语,是江南名副其实的历史文化名村。

【文化古迹】·岩桥

岩桥村东有临溪,村西有岩坞溪(又称黄寮溪)。双溪环流,三面环水,进村出村都要过桥。岩桥位于临溪之上,二孔,4.5米跨径,长13米,宽2.5米,桥两旁有栏杆荷花柱12支。据民国《桐庐县志》记载:桥为明朝弘治间年姚成甫建造,清乾隆三十年王永淳等重修。桥头有一株巨樟,正干和分枝已空心,但仍枝干挺拔,茂叶蔽天。有诗云:“古树欹斜临古道,枝不生花腹生草。行人不见树少时,树见行人几番老”。桥建在岩坞溪之上,故名“岩桥”,而村也以桥而得名。 岩桥为“岩桥八景”中的“古桥串月”,因其环境清幽,受到文人墨客的倾爱。清代诗人俞荣初曾这样形容它:两岸人家满,虹桥一副通。界连村内外,客便路西东。鸭掌铺如镜,蟾辉印似弓。凭栏闲望处,尘累尽消融。 关于岩桥,还有一个美丽的传说。相传此桥最早名为方家桥。石阜村人方活山年近花甲,一次,骑马路过岩桥村外溪边,见一女子在溪里洗衣,人影倒映在水中,十分秀丽可爱。方活山动了心,将头上戴的帽子顺手丢入溪中。帽子随水漂流到女子跟前,女子伸手捡起,抬头一望,岸上有一位身体健壮的老人。方活山即从马上下来,对女子满怀深情地说:“六十年的谷子好不好出田?”那女子不假思索地回答:“只要秧田肥。”说完将帽子丢还给男人。方活山觉得此女子聪明伶俐,回石阜后就托媒人前来提亲,亲事很快就成功了。女子出嫁后,有一天对丈夫说:“我们初次认识的地方是岩桥至滩头埠的必经之地,最好在那里建一座桥,一来免得人们过溪涉水,二来留个纪念。”不久石桥建成,取名方家桥。 岩桥经历了200余年的风雨,部分桥身出现断裂,虽经后经人修补,但早已不见当年的风采,仍依稀可找到过去的印记。

【文化古迹】·古井

昔日,岩桥村虽三面环水,但村周围地面却无泉水可取,倘若天晴长久,溪水干枯,村民生活用水便成了一个问题。于是村民们挖掘地下泉水,并用石箍砌井。井水冬暖夏凉,水质甘美,村民们纷纷效仿,于是井便成了岩桥村的一大特色。 岩桥村至今尚有150余口井。其中最有名气的十大古井为:上井(明朝)、王家井(明朝)、皇甫井(明朝)、八字井(明·弘治十三年)、永宁庵井(元朝),谢家井(元朝)、道地井(清朝)、胡正升井(清·光绪十五年)、弄堂井(清·乾隆年间)、程家井(清·康熙年间)。这十口古井成就了“岩桥八景”中的“十井储泉”。清代诗人王炳耀如此描述:十泉甘美味无加,井养功成众共夸。取不尽兮用不竭,管教沾润到家家。 如今生活富裕了,大部分村民都挖了新井,但村民们围在井边取水、洗涤的欢声笑语留在了老人们的记忆中。

【历史建筑】·王氏宗祠

王氏宗祠亦称“三槐堂”,始建于清雍正十年(1732年),太平天国遭毁,重建于光绪二十二年(1896年)。宗祠八字大门上,高悬的匾额“三槐堂”,系晚清邑中名宦由本太常寺卿袁昶所书(袁昶桐庐人,光绪进士)。宗祠面积达400平方米,内分上中下各三楹,外设门台,中有明堂。后王氏后裔日益兴旺,宗祠适应不了办学、祭祀、喜庆等活动需要。民国十九年,王起本等人负责扩建里祠堂约520平方米。又建厨房40平方米。1947年王惠薰经手将里外祠堂相接,由四进为五进,称五进五明堂,寓意为五子登科。祠堂里明堂都用栗子般大的昌化于潜石铺成双钱形、梅花鹿等非常美观,明堂四周梁柱上雕刻着文臣武将等传统历史人物与珍禽异兽,双天井墙壁上则绘有耕读传家的壁画。祠堂里柱上牛腿有狮子抱绣球、鹤鹿献寿等吉祥雕刻,寄托着当时人们对美好生活的向往和追求。 王氏后裔会建设,也会保护,在“文革”破四旧运动时,采取巧妙的办法,保护宗祠内雕刻至今完整无缺,古色古香。2007年10月,全族子孙齐心协力,出资11万余元,对王氏宗祠重新修缮。面貌焕然一新的“三槐堂“,白墙红柱平直青瓦,威严而不失风范。 宗祠后的古戏台,如今成为是村民纳凉、跳广场舞的好去处。

【历史建筑】·乌城庙

岩桥乌城庙,建于清嘉庆年间,占地面积约800平方米,有三间大明堂、两个小明堂组成,庙前有一大广场。乌城庙闹元宵的习俗相传很久,过去每年由岩桥上、中、外三保,轮流负责举办闹元宵活动。 正月十二日上灯,各灯会将宝灯、琉璃灯、宫灯、竹编制的大红灯送到庙里悬挂在梁上。近百盏灯夜间放射出红、绿、紫各色耀眼夺目的灯光,乌城庙里亮堂堂,尤其宝灯,昼夜明亮不息,象征全村人畜平安、事业兴旺。正月十五日开始演戏,抬供猪,迎龙灯,踏高跷,表演队伍以锣开道,村民肩抗“巡回”牌,背高脚方灯,背旗撑绸绣“风调雨顺”的大雨伞,中间行路八仙、龙灯、高跷,后锣鼓、鞭炮、铳队,约有200人,观众人山人海,非常热闹。 队伍从庙里出发,进村闹阳基,锣鼓喧天,炮声阵阵绕村一圈,回庙拜菩萨,然后在庙前广场上舞龙灯,踏高跷。傍晚,旗锣凉伞,户户手提灯笼,鞭炮声声上庙,然后开场演戏。热闹三天,正月十八日下灯,元宵结束,吃庆贺酒。 可惜二十世纪五十年代由于放焦泥灰引起火灾,烧毁乌城庙。1999年重修一半,内塑有乌城王、陈老相公、钟太公等像。

【历史建筑】·石佛寺

岩桥村村东山间有座石佛寺,创于南宋,坐东朝西,寺周山林树木葱翠,寺前池水如今,今保存一尊完好古石佛,1989年列入县级文保单位,是桐庐八大寺庙之一。 相传在明朝时期,石佛寺曾有几百和尚,当家和尚很能干,靠外出化缘建造“大雄宝殿”及各种禅房,一来诵经拜佛,二来做道场。当地的绅士们将石佛寺旁的田全赠给了石佛寺,石佛寺日渐兴旺起来。凤川有对年轻夫妇,家庭富裕,不料丈夫患绝病死了,年轻的寡妇很伤心,认为这是前世孽根未清,应该超度阴魂。于是,七日做一次道场,到了满七(七个七日)这天,道场做得特别隆重,石佛寺的当家和尚亲自到场诵经拜佛,超度阴魂上天。后来,石佛寺老当家和尚去世,新当家和尚与寡妇勾搭上了。从此,年轻的当家和尚每晚从寺后山上翻岭去凤川。一次,寡妇问和尚:“你每次来总是气喘喘的”。和尚说“走大路要被人发现,我是翻岭过来的”。寡妇说:“你真笨,寺里这多和尚,何不在岭开个缺口”。新当家和尚想想每次来要爬那么多山路,是得想个办法。回到石佛寺,新当家和尚日思夜想,终于出了个妙计,他对和尚们说“石佛寺不聚财,我请了风水先生,是寺殿后山挡了财路,必须把后山开断”。从此,石佛寺众和尚天天开山,田地荒芜,无心化缘,没有经济来源,石佛寺和尚纷纷逃离,殿内空荡凄凉,寺后只留下一条山坳。民国时期,据说石佛寺里有个白发苍苍的老太太住过,至今还流传她“石佛奶奶”的名字。

【历史建筑】·三姑庙

三姑庙位于村北幽兰山南面山坡之上,幽兰山古称牛栏山,海拔58米,形如秤钩,昔日为村民牧牛之处。相传有三位姑娘在此牧牛时因故去世,村民怜之遂在山坡上建小庙,并塑三位姑娘塑像以纪念,将山名改为“幽兰山”。每年二月初二之时,村民便会自发来到三姑庙,点上香烛,以此祭奠三位姑娘。

幽兰山是岩桥风景山,山上树木茂盛。旧时,在山北端湾里曾辟为寺山公园。 上世纪九十年代,村民王关水退休回乡,帮助村里建造幽兰山公园,几十年如一日,种树、种花、除草、浇水,坚持不懈。同村青年学王老,在公园修建了上山石阶,做了石凳,石桌。现公园已初显规模,幽雅诱人。幽兰山佳景有《兰山幽韵》为证:兰山山色绝尘埃,情韵幽然生面开。携得同人登眺去,请香定带满身来。

【民间艺术】·岩桥高跷

踩高跷俗称缚柴脚,亦称“高跷”“踏高跷”“扎高脚”“走高腿”,是民间盛行的一种群众性技艺表演,多在一些民间节日里由舞蹈者脚上绑着长木跷进行表演。踩高跷技艺性强,形式活泼多样,深受群众喜爱。岩桥高跷盛行于清朝乾隆嘉庆年间,村里每年都有踩高跷、做戏闹元宵的习俗。 岩桥王氏先祖系义乌“凤林王氏”王彦超后裔,郡望太原,祖籍地诸暨王沙溪盛行踩高跷习俗,故岩桥王氏后裔代代传承。 踩高跷人员年龄一般为5岁—30岁不等,主要以学子为主。高跷采用直径0.03米-0.06米硬质木棍制成,高度为0.2米至2米不等。每位踩高跷者均穿古装、戴古帽,扮相有“四大才子”、“三国人物”、“八仙过海”、“西游记”等角色。 如今高跷分双跷、单跷之分。双跷多绑扎在小腿上,以便展示技艺;单跷则以双手持木跷的顶端,便于上下,动态风趣。其表演又有“文跷”“武跷”之分,文跷重扮象与扭逗,武跷则强调个人技巧与绝招,各地高跷,都已形成鲜明的地域风格与民族色彩。

【传统美食】·岩桥豆腐

岩桥村的豆腐在桐庐可是鼎鼎有名的,主要分为臭豆腐、豆腐干、白豆腐、油豆腐四个品种,以其用料讲究、口感极佳而深受人们喜爱。旧时做豆腐卖豆腐是岩桥村村民主要生活经济来源,久而久之成为传统。即便至今,逢年过节家家户户仍有做豆腐的习惯。 光绪年间,岩桥豆腐以“德生豆腐”最有名,解放以后,村里豆腐店多达二十余家,整个村子里都弥漫着一股豆腐香。每日可见有人挑着豆腐担把产品销往县城各地,有的甚至卖到了富阳、建德等地,可谓家喻户晓。 岩桥村的豆腐,名声最佳莫过于臭豆腐。特别是2000年后,村民何宗海和王殷郊将制作臭豆腐技艺发扬光大,并畅销沪杭。日销售量从最初的100斤,攀升至4000斤。大名鼎鼎的芝麻臭豆腐,闻起来臭臭,吃起来却是脆、嫩、香,制作配方获得了国家专利,注册“老岩桥”臭豆腐。如今,“老岩桥”臭豆腐已成为市场上真正的“香饽饽”。

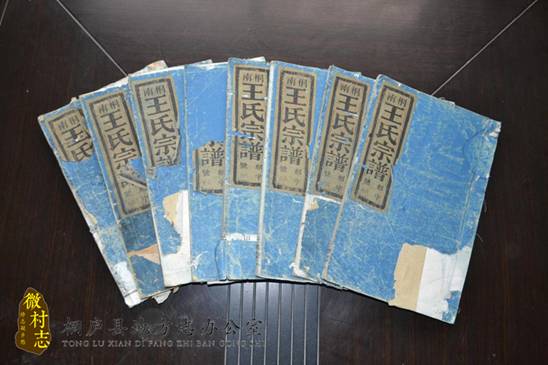

【文化古迹】·王氏宗谱

《桐庐岩桥王氏宗谱》始修于正统九年(公元1444年),最近续修宗谱为2007年,共七卷。第一卷:族史源流、谱序、凡例、家规、诗、赞、传、寿序、录、记事;第二、第三卷为世系图;第四卷至第七卷为行传、谱跋。 据《桐庐岩桥王氏宗谱》岩桥三槐堂族史源流中记载:“据新唐书世系表示,王氏以琅琊太原最著。周书有太子晋旺于王宫,时人以王家子孙称之。东汉王烈仕于太原,至五代末晋国公王佑手植三槐于庭曰:吾子孙必有为三公者(后佑次子旦为宰相)。世称:位极三槐任居四岳,苏东坡作记,此乃三槐堂由来。五世孙超公(元佑进士)因靖康之难避兵南迁义乌凤林,八世孙纯孝公由义乌迁诸暨沙溪,生二子长王起,次即我祖越公号爱溪是也。元初兵乱,越公由沙溪迁桐庐岩桥,爱其山水之美逐卜居焉,迄今子孙繁衍,凡七百二十余年……。

《桐庐岩桥王氏宗谱》本有十二套,十一套毁于“文革”。幸存的一套在村中王宣欣家中。当年红卫兵到王宣欣家抄家时,为了保护仅有的一套宗谱,王宣欣将其用布包好,交于原本村王宣有,并嘱咐他妥善保管。王宣有不识字,不知是宗谱,便将其吊于屋中横梁之上,这一挂就是二十多年。王宣有去世后,其子好奇梁上悬挂为何物,便将其取下,这才使得宗谱重见天日。 2007年,村里对王氏宗谱进行续修。2008年3月17日,岩桥村举行隆重的三槐堂圆谱仪式。

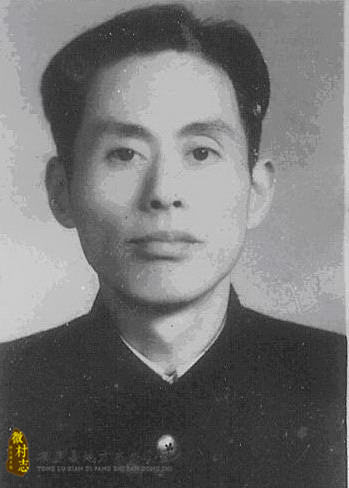

【乡贤名人】·殷铁飞

殷铁飞(1911~1968),原名王宣畅,又名王豁、王朗斋、王光洲,浙江桐庐仁勇乡(今城南街道)岩桥人。 王宣畅14岁外出当学徒,后去上海、杭州、平湖等地当店员、工人。抗日战争爆发后,毅然离职,去诸暨、余姚参加抗日救亡工作。民国二十七年(1938)六月加入中国共产党,改名殷铁飞。先后担任诸暨县枫桥区特支宣传干事、中共余姚县工委宣传部长、特委委员兼职工部部长、闽浙边委常委兼宣传部部长。 民国三十一年,闽浙边委及一些基层党组织遭国民党破坏,边委领导人曾铁民、张麒麟相继牺牲。殷铁飞任闽浙临时边委委员兼遂昌县委特派员,在白色恐怖中,整顿、恢复遂昌境内30多个党支部和一些党小组,把400余名党员重新组织起来。又在龙游沫尘、衢县岭头、罗樟源等地发展党组织。在遂昌建立党的外围组织——同心会。在后垄、白麻、高洋、下杭等畲族村寨建立联络站,一面做好开明士绅和中间派乡保长的统战工作,一面揭露国民党消极抗日、积极反共的罪行,孤立顽固势力。

民国三十四年八月,任丽水特委委员兼遂昌县委书记。民国三十六年,领导成立遂昌武工队,惩处叛徒、特务和其他反动分子。 解放后,殷铁飞历任中共衢州地委委员、遂昌县委书记兼县长、衢州专署副专员、地委组织部部长、浙江省监委委员、金华地委副书记等职,1968年在上海病逝。

【革命烈士】·王宣圣

王宣圣(1926—1949),字小成,从事地下革命工作时化名汪之奇,洋洲乡岩桥村人。1947年在苏州美专读书,回乡后,曾在仁勇小学、俞赵小学任教。 1948年,王宣圣参加金萧支队。后由组织派遣去杭州参加归金萧支队城工部所属的城市工作组——杭州团结进步社,积极动员杭师、杭高等学校学生参加金萧支队,并为部队输送枪枝弹药和急需物资。1949年春,为了配合大军渡江解放杭州,支队领导指示他打入敌人内部,掌握武器,以便在杭州市郊开展武装斗争。但在筹组“新兵连”时,不幸暴露,被敌特监视。支队领导指示他们分批隐蔽撤退到支队根据地。3月23日,王宣圣带领8人到达根据地;27日,王宣圣又带领12人到达指定地点。原定于4月12日再由王宣圣负责带领其它所有人员一齐撤离,不料,在此前一天,社内同志多人已被敌特跟踪逮捕,王宣圣则于12日清晨在南星桥轮船码头被捕。这次被捕的团结进步社社员和城工部派来的干部共23人,侥幸逃脱者仅3人。所有被捕的同志在狱中都面对残暴,坚贞不屈。4月26日,国民党当局将王宣圣与另被捕12位同志蒙上眼睛,反绑双手,用汽车装至艮山门外下菩萨小学对面空地上,推入已挖好的土坑。王宣圣等人知道自己献身的时候到了,高呼:“共产党万岁!打倒国民党!”口号。一周之后,杭州解放,未遭杀害的同志得到了解救。支队领导派人到艮山门外烈士们就义处建墓立碑,并举行追悼会。 在桐庐,王宣圣的亲属及相识同志非常关心他的去向,几经探寻,未有下落。之后,原金萧支队领导及许多同志曾为查清此事,落实政策,多方奔走,几经周折,终于到1984年4月26日,《浙江日报》报道,经省人民政府批准,艮山门“四·二六"事件中遇难的十二位同志全部追认为革命烈士。从此,王宣圣同志的英名镌刻在桐庐县凤凰山烈士纪念碑上,为后人景仰。

文字:陈艺琨、王 作 摄影:陈艺琨、王志强

欢迎推荐您的乡村! 投稿邮箱:83556596qq.com、187229246qq.com; 联系方式:0571-64212736、64219201。 |

| 作者: 网络编辑:丁丽 |