| 【新合乡】松山村 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2015年12月08日 10:26:23 星期二 |

| 【村史沿革】·基本概况

松山村 松山村,属桐庐县新合乡,位于乡境北部,东与诸暨交界,西南与新四村相连,北与风川街道相邻。全村区域面积18.08平方公里,耕地515亩,林地23425亩,是一个地道的山区村。经营山林为主,农业以种植水稻为主,兼产水果等农副产品。辖里松山、大畈、外潘3个自然村,5个村民小组,253户752人,村民人均收入14244元。 松山村原名嵩山村,素有“千年古村”之称,村落周围群山环抱,重峦叠翠,高耸入云,大有中岳嵩山之势,又因嵩山在河南,而钟姓祖籍恰好源出河南,出于对先祖的纪念,表达后辈对先人的追念之情,故取名嵩山。松山村依山傍水、风景秀丽,是不可多得的人居佳境。

松山村大峡谷 松山村内有一条十里路长的大峡谷,溪水沿着峡谷由村内向村外潺潺而来,缓缓而下。村口左右二边,有梅树坞、金钩形二个大山湾,相对怀抱,把整个松山村封锁得严严实实,古称“金银钩”、加之“荒田脚”一个小山湾,总称为“三金钩、七罗星”。松山村具有得天独厚的自然环境,可谓是一片“风水”宝地。 近年来,松山村在各级党委政府的关心支持下,统筹谋划新农村建设,在村庄整治、文明卫生、村风民风等方面取得了显著成效。先后获得了“浙江省卫生村”、“杭州市文明村”、“杭州市全面小康建设示范村”、“桐庐县最清洁村”等一批殊荣。

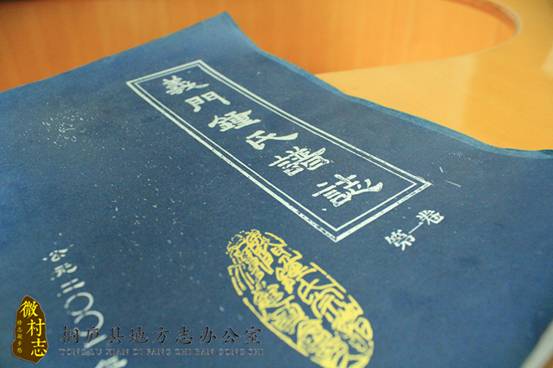

【文化古迹】·钟氏家谱

新合乡以钟姓为主,而松山村的钟氏姓氏更是达到了90%以上。 据《钟氏家谱》记载,松山村是高枧钟姓始祖珊公第五世孙发展而来,于北宋太平兴国年间迁居于此,开枝散叶,繁衍成族。钟氏家训严明、族规森严,世代以“忠义”立身,“耕读”传家,故文人武士,官宦儒流,代不乏人。自建村以来,钟氏便一直以家谱载人记事,记录家族的繁衍与变迁。 钟氏家谱为12年一修,至今相传的乃是第十版家谱。据村里的老人回忆,钟氏家谱在文化大革命时期被毁,许多历史资料已经无从考据。1998年,以钟章友和钟百为首集合村里的退休老教师、机关干部等文化人,筹建了9人的编委小组准备重新修订钟氏家谱。1999年至2000年,他们奔走于各大城市的图书馆,终于在上海找到了两本遗存的钟氏家谱,加之走访村内老人对钟氏家族进行口述回忆,在2002年,凝结了钟氏子孙血脉记忆的家谱终于得以部分恢复。 钟氏家训目前所存的是最早形成于清康熙岁次戊戌仲春。具体内容有14条。敦孝道、尚友爱、崇祀墓、正名分、睦宗族、肃闺门勤职业、禁争讼、睦妯娌、养士类、规家主、警卑幼、慎婚姻、禁溺女。清道光乙酉五年(1825),钟家人对家规进行了新一次的增补。清咸丰癸丑三年季春,钟氏家训又续增规例。新增数目4条:“婚配必严其法、立嗣不得达法、独子不得出继、大宗义不当绝,一未婚夭亡,律载为其父立继,不必再为幼子立继,义甚明晰。”最新版的家训由三十世孙经浙江省道德规范改编。其中的“社会公德”一栏由修身、养性、处事、家庭四块组成。家庭内容为:“婚姻自主、优生优育、珍惜婚姻、孝顺父母、教子有方、言传身教、俭朴传家、和睦相处。” 一代代钟家人,通过《钟氏家谱》连接在一起,生活在一起。

【民族英雄】·钟 厚

钟厚,北宋抗辽民族英雄,字惠民,号德政,北宋开宝八年(975年)出生于桐庐水滨乡里嵩山(今新合乡)。自幼颖异,读书过目成诵。及长,娴于武备,膂力过人,能左右射。年轻时与父兄,或积薪焚炭,生息富财;或造木编桴,通商裕国。由是家声日振,经济丰腴。当时,被人们称之为“赛陶朱”。 宋真宗咸平年间(998~1003),北方契丹累累南侵,胆小之民有畏感。而钟厚则慨然曰:“此正是大丈夫尽忠报国之时,安敢惧死哉!”毅然放弃家庭的富裕生活,投军于殿前都指挥使高琼麾下,进入抗击契丹入侵的斗争行列,以保卫国家的安宁。他作战勇敢,屡立战功,被授予游击将军之职。每次战斗,钟厚总是冲锋在前,军士们对他敬爱有加,尊称之“大先锋”。 真宗景德元年(1004)契丹复入寇大宋。初纵游骑掳掠,后萧太后与萧挞览率军围瀛州(今河北河间县)直犯贝州(今河北清河县)、魏州(今河北冀县)、澶州(今河南洑阳县),中原震骇。真宗皇帝听从宰相寇准、太尉高琼之言,决定御驾亲征,钟厚随驾前行到达澶州。契丹统帅萧挞览自恃兵强,直冲宋军阵前。钟厚随主将李继隆奋勇抗击,杀死射死契丹兵无数,余众向北溃逃。契丹主为避宋军锋芒,声言要遣使臣向宋皇请盟求和,故双方休战十余天。 此时,真宗皇帝赵恒驻跸澶州城,拟欲接受契丹求和,并准备班师回朝。未料正当宋军放松戒备之时,萧挞览却暗率精骑数千军兵来犯,直抵澶州城下,宋军不及防备。钟厚闻讯,火速率部队赶到作战,经奋力拼杀,敌酋挞贤中箭身亡,契丹全线溃败,使真宗帝等平安还都。钟厚力战群寇,身负重伤,因流血过多不治身亡,年仅三十岁。 到了真宗的儿子仁宗朝,契丹又背盟南下,仁宗追思澶州功臣,于庆历三年(1043)下诏“追封游击将军钟厚为忠救王”。南宋建炎二年(1128),高宗皇帝赵构改封钟厚为“天官明王”。以“忠义”旌其门,立庙享祀。桐江钟氏改称为“义门钟氏”,“忠义”列入钟氏家族的族规家训,明吏部尚书姚夔吟诗赞曰: 胡骑长驱帝独征,寇公奋怒展神旌。 闰民血落无成魄,可汗头悬不再生。 介石孤忠全国难,断金大节立军营。 今观决策澶渊处,夜夜风涛泣战声。”

【历史建筑】·骑龙庙

漫步在松山这座千年古村,不经意间,你就会与一座数百年的古建筑来一场邂逅。 骑龙庙位于松山村里嵩山村口,是钟氏家庙,里面供奉的是明朝“忠救王”钟厚。 北宋时,辽国南犯,兵势甚盛,围真宗于河南濮阳,岌岌可危。时惠民公钟厚任游击先锋,奋力血战,真宗得以安返宋营。而惠民公钟厚戈断落水,献身社稷。宗帝感其壮烈,两次封王,以酬殊勋,先为忠救王后加封为天官明王,以“忠义”旌其门,赐田里闾立庙享祭。北宋时,建立在梅树坞口钟公庙被洪水冲毁,后临时建小庙以祭之。清光绪年间,又遭火灾焚毁。约公元1893年左右,由里嵩山芳二十一公,讳家治之子太学生忠十二公,讳立教(1832-1902)捐田一亩,扩基重建,因庙址处于后山龙脉之上,故名“骑龙庙”。 “骑龙庙”坐北朝南。五堂、两天井,中间一戏台,还有一前厅,左右各两层楼长厢。前有字纸亭,后有位三公古墓。苍天古木罩阴,极为壮观雅致。 庙旁,有着几棵古树。椤树、马尾松交错缠绕,相互依存了数百年之年,特别是椤树,枝繁叶茂,郁郁葱葱,需4、5个成年男子才能合抱。

【教育世家】·连续六代教书的钟为甲家族

千年的历史,千年的文脉,又怎能少了古往今来村中的圣杰。 松山村的钟为甲先生是桐庐退休教师中的“一号老寿星”,而他家则是桐庐有名的“教育世家”。钟老先生和他的父亲、祖父、曾祖父及儿子,孙女连续六代,从清朝同治年间至21世纪的100多年里,兢兢业业的从事教育事业被传为美谈。 说起家门从教渊源,始于钟为甲老先生的太公钟立准,清时他在村里兴馆办学。太公知识广博,治学严谨,连富阳、浦江、诸暨等地的学子也来竞相求学,颇负盛誉。后任严洲府“教喻”(政府的教育官员)。钟家与“教书育人”结下不解之缘。 钟为甲的爷爷钟本沐,人称“文波先生”,是县学廪生,清朝宣统年间以己酉科职贡候选典史。他视教育为神圣的职业,是县第一实验小学的前身——紫霄观的第一任校长。钟为甲的父亲钟宜磐也终身从教。由于博学多才,在当地有“活字典”之美称。还曾因率领学生“抵制洋货”,被打成重伤,致两耳失聪,但仍从事教育工作不辍。 钟为甲受家庭的影响,15岁就拿起了教鞭在当地教书。17岁考中了湘湖师范。可在那硝烟四起的战乱年代,湘湖师范成了一座“流亡学校”。钟为甲和师生们一起,随着学校迁徙的脚步,在“流浪”途中一边读书,一边积极参加抗日救亡运动,辗转省内十几个县市,最后回到家乡,成为新合乡完小的校长。新中国成立后,他对教育事业更加热爱,1950年因积极上进、工作出色,被评为桐庐县的模范校长。钟为甲长子钟善久供职于新合中心小学,兢兢业业从事后勤工作受到广泛好评。 钟家第六代教师,风采不逊先祖,孙女钟泌微曾任县政协委员的,在大山里任教多年,由于各方面表现出色,曾任新合中心学校校长,如今是桐君小学副校长。

【乡贤人才】·气象专家钟强

“山民全强,为族争光。振兴中华,祖业辉煌。”这是松山村从耕心堂走出来四兄弟钟山、钟民、钟全、钟强的精神写照,也是松山现代读书人的楷模。 钟强先生,生于1933年6月,自幼好学向上,1949年春考入浙江省杭州高级中学;1950年初参军,入华东军政大学浙江分校培训一年后,编入部队,任报务员、文化教员等职。1957年考入南京大学气象系,毕业后,先后在中科院新疆分院水土资源综合研究所、兰州地球物理研究所、中科院兰州高原大气物理研究所工作。1981年3月赴德国科隆大学地球物理与气象研究所进修。回国后,曾任中科院兰州高原大气物理研究所副所长、学术委员会主任、大气辐射研究所主任,国家气候委员会委员、中国气象学会卫星气象专业委员会和统计气象专业委员会委员等职。现任兰州高原大气物理研究所主任,科学出版社出版的学术刊物《高原气象》主编,享受国务院特殊津贴。 钟强先生主要从事大气辐射与卫星气象学等方面的研究工作。“七五”、“八五”期间负责参与多项国家自然科学基金项目,成绩显著。1987年获中科院科技进步一等奖,1995年获中科院自然科学一等奖,在国内外核心刊物上发表论文60多篇,参与撰写《青藏高原近代气候变化及对环境的影响》专著一部,为发展我国气象事业做出了突出贡献,也为自己的人生写下了光辉的一页。

【自然风光】·小黄山龙潭

松山村西三公里外,有一“小黄山”,顶峰海拔615米,山势雄伟,林木葱茏,有皖南黄山之姿。峰下山路崎岖,落差参差,松山溪流经于此汇聚成潭,分砚潭、镜潭、大潭,统称龙潭。 第一级砚潭,潭形似砚,潭水浅而清澈,顺流注入第二级镜潭。第三级大潭,十米银瀑如练,一泻而下泛起阵阵银涛雾浪。其中,镜潭面积较大,水深而莹绿,山林侧映其间,山水一色。潭右侧有纱帽石、砚石,又有一石垄自山顶蜿蜒而下,长达数十丈,名谓“龙舌”。镜潭高处左边有一“晴雨石”,每年入梅至伏天,石呈红色,则云稀天晴;石呈黑色,则天气阴暗;石呈黄色,天必落雨;石呈白色,则溪水泛滥,乃一大奇观。 松山村四面环山,旧时盛产原木,直径粗约40公分,山路狭窄运木不易。故每逢五六月汛期,松山溪水位大涨,伐木人将一根根原木推入溪中,遇潭亦不搁浅,顺溪一路漂流至村口,为天然运木水道。 而今,龙潭莹碧入昔,唯惜晴雨石遭人为磨损,以色泽预天气之奇观不再,又因保护生态封山育林,原木泛溪之景也只待追忆。

【民间艺术】·松山板龙

松山板龙 松山板龙,又称里嵩山故事龙,自北宋至民国时期盛行乡里。 每年的祭祀、重大节日活动,当地百姓都要舞龙以祈盼五谷丰登、六禽兴旺、国泰民安,故以每户家庭为单位分别制作一节有故事情节的艺术造型板凳,如三国演义、西游记中的精彩典故,龙头则由舞龙协会负责在厅堂制作,所有板凳连接成板凳龙。后逐年发展,不断完善,一直流传至今。由于历史变迁,舞龙一度中断。1985年由村民钟为其、钟关强、钟柏昌倡议,松山板龙重出山门,并在制作工艺等方面得到进一步改善。 松山板龙共128节,全长百余米。由四尺长的灯板连接成龙身,龙头龙尾十分精美,用竹篾、彩纸等扎制而成。龙头硕大、龙角高挑、双眼暴突,额上有一圆镜;张开大嘴,红唇白牙,口内含一颗神火珠;触须颤悠,头上缀满杨梅球,劲抓利趾。龙身上贴满金色龙鳞,龙头高达3米,威武传神。板龙每节灯板上均有各种不同的造型灯,内容多为《三国演义》、《西游记》、《八仙过海》等历史故事中的人物,如刘备、关公、唐僧、孙悟空、吕洞宾、何仙姑等,也有生肖动物、楼台亭阁、山水风光等。板龙制作集花灯、剪纸、绘画于一体,造型美观、栩栩如生。 松山板龙表演时,两面锣鼓开道,配有多面高达5米的巨旗(必须是单数)。舞龙的主队128人,鼓乐队8人,棋牌队25人,神铳队10人随后,配以龙虎旗、宫灯、大锣。在乐队什锦锣鼓的伴奏中,棋牌队先入场,在四周树立四面大旗。板龙入场后,绕旗迂回行走,作梅花阵、盘龙阵、剪刀阵、双门阵、元宝阵、铁索阵等多种艺术阵势的盘旋,如行云流水,给人喜庆吉祥之感,由于造型众多、表演阵容强大,阵式变化多,整个阵营气势磅礴。 每年正月十二上灯,出龙仪式非常讲究,设香烛祭坛,取高山龙潭水,找村里最有名望的老人为龙点睛开眼,鸣炮后整条板龙绕村一圈,方能到各村活动。正月十六落灯。

【特色产业】·松山索面

松山索面 新合手工面,俗称索面、长寿面,细润绵长、风味独特,已有600多年的历史。据《义门钟氏谱志》记载,索面制作始于北宋年间,公元1043年,朝廷下旨封游击将军、桐庐新合人钟厚为忠救王。喜报传来,新合钟氏以索面招待朝中大臣。众人食用后对此面的味道赞口不绝,钟氏人以此作馈赠让大臣带至京城皇宫,受到君臣百官和文人雅士的青睐,一时颇享盛名。 制作手工索面十分不易,从当天中午和面、发酵、盘大条、盘小条、上面筷、挂面,到次日早晨拉面、晒面、叠面、保存,前后要经过十几道工序。而且适合制作索面的时间较短,一般从头年农历10月做到第二年油菜上场时就得停工,遇上雨天雾天也得停工,一月大概能做20天左右。 索面在当地被称为吉利物品,因其单根面长约2米,常用于祝寿,象征长寿;用于婚宴,表示天长地久;用于馈赠,表示友谊长存;用于祭祀表达继往开来、源远流长。大年初一清早,挨家挨户第一件事就是煮索面,不管男女老少,人人必吃,以求新年健康、平安。 现新合乡有450余户农户从事手工索面加工,有20余户经销商通过各种渠道将新合手工索面远销到杭州及周边各地,手工索面加工已成为当地农户的致富门路。

文字:韩 蕾、李洋洋、孙晨颖、洪 斐、黄一帆、裘雪琼 摄影:黄一帆、李洋洋、虞静超

欢迎推荐您的乡村! 投稿邮箱:83556596qq.com; 联系方式:0571-64212736、64219201。 |

| 作者: 网络编辑:丁丽 |