| 【凤川街道】园林村 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2015年04月21日 15:08:15 星期二 |

| 【村史沿革】•基本概况

园林村,属桐庐县凤川街道。地处凤川街道中北部,东临桐庐经济开发区凤川区块,南接杭新景高速公路,西与城南街道接壤,北依320国道,杭新景高速和320国道穿村而过,交通十分便利。因森禾、天开两家苗木公司设在村内,故以园林命名。2004年村规模调整后,由原上喻、凤龙、旺家弄三村合并为新园林村,村委会驻地外喻。行政村区域面积4.72平方公里,土地面积6170亩,2013年村集体经济收入30.18万元,村民人均收入14366元。全村辖外喻、下叶、朴仁堂、上喻、喻塘、下畈、鲇鱼山、朱家城、旺家弄、外路10个自然村,19个村民小组,1125户3190人。

【历史传说】•外喻“九家门”

九家门下角新屋 外喻又称凤龙,因地处“十村路上”上喻村外首,故名外喻。外喻主姓戴氏,因戴氏在清代建造过九间大堂屋,故又号称“九家门”戴氏。 “九家门”有一个神奇的传说。据传清代乾隆时期,族人戴宗明曾因在水碓里舂米,意外抓到了一只神奇的毛手,毛手为求自保,送给他一只以一变百的宝盒。开始发家后的戴宗明造了九间堂屋,人称“九家门”。从此,戴姓在外喻村枝繁叶茂,戴氏后人都尊称戴宗明为“宗明阿太”。但戴宗明确有其人,据今幸存一房手抄支谱,其名记作祈明,字孔彰,生于乾隆廿四年己卯(1759),卒于道光廿八年戊申(1848),享年90岁。戴宗明的发家致富靠的是勤劳智慧,传说只是后人美好的向往而已。九间堂屋在太平天国运动中遭到了兵燹,如今只剩两座堂屋,似乎在向人们诉说着当年的繁华。 经过两百多年的沧桑变化,九家门的后人都陆续走出了古老的堂屋,成了一幢幢新楼的主人,但是“九家门”的称号却深入人心,成为戴氏后人引以为荣的家族骄傲。

【文化古迹】•外喻戴氏宗祠 外喻村,是一个以戴氏为主的族居村落,戴氏迁入外喻大约在明代时期,具体年代因宗谱的失传已难详考。清代中后叶,外喻戴氏开始繁盛,成为凤川最大的戴氏族居村,戴氏宗祠便是外喻戴氏繁荣的历史见证。

戴氏宗祠 戴氏宗祠位于外喻村中心位置,是一座两进硬山顶砖木结构的古建筑,始建年代大约在晚清之际。祠堂分为前后两进,前进为正堂,中间是天井,后进为供奉厅。正门两侧原有进士、翰林等牌匾,彰显着戴氏祖上的荣耀。门柱上完好地保存着牛腿、斗拱等雕刻构件。天井四角柱上有两对牛腿,雕刻着仙鹤瑞草等精美的图案,地下是青石板铺就的排水设施。后进是供奉厅,供奉着戴氏历代先祖,供奉台上方原有“崇厚堂”堂号匾,崇厚有崇尚敦厚之意,体现了外喻戴氏崇尚厚朴的家风观念。祠堂全部使用木柱,有些木柱有一抱之围,为防潮霉,柱下都垫着柱础石。整座祠堂古朴典雅,体现了“崇厚堂”朴实无华的人文理念。 清代中后期,外喻戴氏曾显赫一时,有一门独建九幢堂屋的富庶之举。 晚清之际,外喻戴氏倡议合族修建宗祠。族中有戴氏阿太主动献出自家田地作为祠堂地基。戴氏宗祠建成后,一直作为戴氏家族的家庙进行祭祖活动。新中国成立后,祠堂一度成为文革活动场地,也曾开办茶叶厂,橡胶厂等村办企业。 谱谍不存,祠堂尤在。戴氏宗祠在经历了百年风吹雨打后,高耸的屋脊,斑驳的墙面,坚实的抱柱,精湛的木雕,依然散发着古色古香。

【文化古迹】•“凤毛麟角”匾

马鞍山庙位于凤川鲇鱼山头马鞍山北麓,大殿主梁上挂着一块鎏金老木匾,上刻“凤毛麟角”四个大字,雄浑奔放、刚劲有力。 “凤毛麟角”匾乃江南镇严坞村俞新之手迹。俞新16岁时东渡日本留学,由孙中山先生亲自介绍,加入了中国同盟会。1912年元旦,中华民国临时政府在南京成立,孙中山就任临时大总统。俞新得到时任陆军总长黄兴手谕,赴南京任职。因肺疾引发大量咯血,卒于就职途中,年仅29岁,桐庐首任县知事罗灿麟亲率僚佐致祭。 1909年,俞新的学生,外喻下叶村杨世缘,追随俞新远走日本,加入同盟会,走上武力推翻清政府的道路,在鼓箧桥门遭遇不幸。俞新痛心疾首,写下“凤毛麟角”匾赠予杨家,并在木匾落款“盖不仅杨氏失其凤毛尔!” 杨世缘家有兄弟5人,唯有其思想见解、文艺才能出类拔萃,曾考取严州府台、省道台两个秀才功名。全家遂倾其所有培养他一人,可惜英年早逝。杨世缘留下了许多书籍,“文革”时有的烧掉,有的卖掉,只留下了俞新赠送的两块“凤毛麟角”木匾,一块毁于“文革”,另一块献给了马鞍山庙。 现今,俞新遗物除马鞍山庙“凤毛麟角”匾外,尚留有《朱柏庐先生治家格言》楷书中堂残卷及“模山范水”门楣题匾,而其故宅只留下一片残垣断壁了。

【历史建筑】•马鞍山庙

马鞍山庙 马鞍山庙位于年鱼山村西北侧马鞍山麓,始建年代不详,但据庙中碑记可知,其于清代咸丰年间已经修建。“文革”期间,庙宇破坏殆尽,荡然无存。现存马鞍山庙为上世纪九十年代园林诸村合资重建,为三进建筑,主要供奉陈老相公神像。 马鞍山庙的建造,流传着一个奇巧的民间传说。古时候,喻堂、年鱼山、上喻诸村要合资建一个土地庙,于是请来沈福、沈仁两位风水先生勘舆度地,二人既是亲兄弟,又是师兄弟。沈福跑遍各村后来到马鞍山麓,细一堪查,发现马鞍山的风水十分适合建庙,于是他在风水眼上埋下了一枚铜钱作标记。沈仁遍跑诸村后,也来到了马鞍山麓,发现马鞍山确实是块风水宝地,于是他也在风水眼上扎了一根钉子作标记。兄弟俩一碰面,都说自己找到建庙的风水宝地,结果不约而同都指向了马鞍山。兄弟俩来到马鞍山麓,对着风水眼,扒开泥土一看,只见铜钱眼上正扎着一根钉子。于是兄弟二人仰天狂笑,双双而亡。随后,乡民就在他们选择的地址上建造了马鞍山庙,并把他们塑像供奉。 旧时,每逢过年过节,周边各村盛行“抬菩萨”的习俗,即把陈老相公的神像抬到各村游行,祈求风调雨顺,国泰民安。现今,马鞍山庙已经恢复扩建,每逢过年过节,四邻八乡的善男信女络绎不绝,成了园林村的一道文化亮点。

【文化古迹】•上喻土地庙

上喻土地庙 遗址上喻因位于外喻、喻塘等村上首,因以得名。上喻土地庙位于村北侧田畈中,总面积约200余平米,坐东南朝西北,墙体全部以黑色石灰岩堆砌而成,是一座两间两进的木石结构古建筑。土地庙大约建于清代中后期,庙宇分东西两间,东侧为小庙和伙房,西侧为主殿,供奉土地神像若干。文革中,神像破坏殆尽,香火从此湮灭。 如今,土地庙主体大殿已基本倾圮,只留下东南两面石墙,以及东南侧的部分后殿。墙上藤蔓苍苍,庙内菜畦成茵,几根桀骜的木柱支撑着摇摇欲坠的小半间屋顶。木柱上至今残留着几行不成对的墨书楹联,拱形的横梁顶上还留着“风调雨顺、国泰民安”墨书大字。 关于该庙,至今流传着“抢神造庙”的传说。据传清中后期,马鞍山庙建成后,上喻、喻堂、年鱼山、朱家城等地的村民都来进香。因上喻村人口稀少,村民贫困,邻村信徒言语中数落了上喻人,笑他们造不起庙宇。建造马鞍山庙,上喻人也没少出力,这话深深刺伤了上喻人的心。村里有一位毛姓大力士,闻言大怒,一把扛起马鞍山庙中的土地神像,奔回了上喻。土地神抢回来了,可村里却没有可以供奉的土地庙。神争一炷香,人争一口气,于是村里出了“十八只讨饭篮”四处乞讨,最终合全村之力建造了土地庙。 上喻土地庙供奉多位土地神,但主神是南宋末左丞相,抗元名臣陆秀夫。据《桐江陆氏宗谱》记载,桐江陆氏家族在南宋景定年间(1260—1264),自江苏盐城徙居武林(杭州),南宋末又迁居桐江坊郭上隅(桐庐陆家湾)。上喻陆姓始祖陆琳为陆秀夫第八世孙。南宋末年,宋军“崖山海战”兵败,陆秀夫背着南宋最后一个皇帝——赵昺跳海殉国。后世把陆秀夫、文天祥、张世杰并称为“宋末三杰”。 如今庙宇荒芜倾颓,只有这些残缺的楹联似乎还在诉说着那段悲壮的历史。

【文化古迹】•朱家城“城墙”

朱家城城墙遗址 朱家城北距上喻一里,与年鱼山相对,是一个六七十户人家,一百来人的小村。令人奇怪的是,朱家城村里竟然没有一户姓朱的人家,但也确有围村的“城墙”。 据传,朱家城原来确实主姓朱,而且出了一个朱姓大富豪,人称“朱百万”。“朱百万”家财万贯,良田百顷,名震凤川,声流桐江。“朱百万”生活的确切年代已难考证,大约在元末明初的动乱之际。因为流寇肆虐,盗匪猖獗,“朱百万”十分担心自家财产遭到洗劫,于是他画地为城,围绕自家豪宅修筑了一座方圆约500米的土城。“城墙”高约1.5—2米,用砖块、石头、泥土堆叠而成。从此,“朱家城”之名不胫而走。 与朱家城相距4里的凤冈(翙岗)村,有个富豪“李百万”,经常骑着高头大马路过朱家城。但每次见面,“朱百万”排场都要高过“李百万”一头。自从筑了土城墙,“朱百万”在名义上便成了雄霸一方的“城主”,这更让“李百万”如鲠在喉。私筑城池,在当时可是死罪。于是,“李百万”一纸诉状告上朝廷,要治“朱百万”的罪。“朱百万”闻风大惊,偕家仓皇出逃,只留下了一座“空城”。从此,朱家城再无朱姓,但朱家城的地名却一直保留至今。 传说未必可信,历史大约有实。今天,朱家城仍旧保存着一百多米的土城墙,历经几百年风雨,城墙显得又低又矮,但很明显看得出是人工修筑的工事。朱家城虽然没有朱姓,但“朱百万”的故事却一直为当地村民津津乐道,因为他们一直自豪地宣称自己住在城里。

【历史建筑】•旺家弄古建筑 旺家弄,旧名横垄,民国时因人丁兴旺,改称旺家弄。旺家弄主姓李氏,旧时建有大片堂屋,随着岁月变迁,大多数已淹没消失,但仍有不少精美的堂屋幸存,见证了旺家弄富庶辉煌的村庄历史。 椿荫堂座落在旺家弄村西,建于清宣统元年(1909)。建造人李子春,晚清秀才。李子春生有五子,椿荫堂现在的主人是李子春的孙子李柏元。 椿荫堂座北朝南,占地517平方米,为五间二进楼房,依托东墙建有抱屋,抱屋马头砖墙,面阔7.25米。门前有一小园,建有木结构台门。“椿荫堂”之名颇有内涵,椿指大椿,古代传说大椿长寿,后因以喻父。李子春取“椿荫堂”这个堂名,大有父荫福泽子孙之意。

椿荫堂 椿荫堂第一进,青石门额上刻有“食德服畴”4个遒劲有力的大字,意谓享受先人的德泽,潜心致力于耕种。中间是天井,石板铺筑。两侧为厢楼,厢楼一层窗下用整块青石板作墙,以避雨水。天井四周木雕工艺十分精湛,牛腿上雕刻的是三国故事,天井四周八只牛腿正面各刻一篆体字,合起来为“群贤毕集,万福来朝”。第二进为抱屋,依托主屋东墙而建,高于第一进一阶,座东朝西,共有屋六间,内置二天井,木雕装饰亦生动精美,两坡硬山顶。其面阔实际为正屋进深,进深实际为正屋面阔。共有屋六间,内置二天井。 如此精美的堂屋,皆源于主人李子春的从商有道。李子春从事草纸、茶叶生意,每年能赚4000大洋。因慷慨仗义,扶危助困,赢得了良好信誉。买了大量山地田产,用8年时间建造了“椿荫堂”。后来,李子春弃商,精心培育子女读书,出了好多人才。这正应了李子春取堂号“椿荫堂”的寓意了。

门台屋 门台屋座落在旺家弄东西街与南北街交界处西南侧。门台屋座北朝南,占地354平方米,属三间二弄二进堂屋。至今基本保存完好。台门屋建有占地约50平方米的院落,有两坡硬山顶八字木台门。房子大门原朝正南,因为门前无所阻挡,屋主便建了偏向东侧的八字台门以避方向,因堂屋有这突出的台门,便以“门台屋”命名。 门台屋门台屋始建于1912年,建造者李海第。李海第从事草纸生意,经过多年经营,拥有田80亩、山70亩,成了旺家弄当时的富裕人家。门台屋的建造用了近10年的时间,凝聚李海第毕生的心血。 整座门台屋木雕工艺十分繁复花俏。天井四周雕刻着精美的狮子牛腿,出面的横梁与挡板皆雕有图案,花枋雕刻精细。花窗隔板刻以人物事故。屋顶檐下亦置雕刻牛腿,上面雕刻着的栩栩如生的人物图案,皆正面朝向天井,天井水沟出水处亦雕刻着精美的石雕,是一座具有高度木雕工艺的古代民居。 蓩本堂为旺家弄村李姓6房祠堂,建于清朝仁宗(爱新觉罗)嘉庆辛末年间(1811年),距今二百余年。蓩本堂落地面积400多平方米,砖木结构,三井古典式建筑,祠堂正门宽2米,高3米,门框、门槛用的是石料,墙高8米左右,原正门外墙两边靠墙竖有80厘米宽,3米高2根长方体石条,石条上面中心插着相对两支柏木杆,杆顶装铁箍各一个,俗称旗钩,供节日或聚会时挂旗用,祠堂左右两面墙上开有一米来宽相对的边门四扇。

蓩本堂 蓩本堂曾有过“风光”的岁月,逢年过节或遇上喜庆事件、丰收年成,村民们请来戏班在小戏台上欢庆。特别是每年正月,更是热闹非凡,锣鼓喧天,人声鼎沸。 解放后,蓩本堂渐渐的被人们所淡忘。一九六六年,祠堂的第一井因屋梁霉烂塌了下来,村民们进行第一次修理。第二次是在1987年,一位1949年去台湾的老兵李达三回乡,出资重新修缮。后来因祠堂无人管理,残破衰败,粉刷的墙壁(内外)斑驳脱落,灰暗失色,墙外四周荒草凄凄,祠堂内第一、第二井的天井荒草过膝,这两井后半部的屋梁都已烂掉,瓦片与朽木椽子塌落了下来。真是:百年威权似秋叶,一朝湮没春潮中。 积庆亭位于旺家弄村后东南。从亭中横梁上书写墨迹依稀可辨,该亭始建于咸丰三年(1853)六月十一日谷旦,建造者为凤冈李氏。

积庆亭 积庆亭占地十余平米,为石柱框架土木结构,现基本保持完好,有亭联3对,曰:于此间得少佳趣,亦足以畅叙幽情。片时暂息劳人足,半亩聊分广厦心;地辟三弓清风明月同千古,亭成一笠近水遥山共六朝;尤其是“于此亦足”一联,出自王羲之兰亭序的“集字”之作,颇为可观。另有“积庆亭”匾一块,“清芬樾荫”石匾一块,长逾2米,书法纯正,书刻俱佳。 积庆亭正处旧时柴埠至翙岗古道之上,亭中尚有一段鹅卵石铺就的古道,见证了当年商旅往来的悠悠岁月。如今古道已经废弃,一条宽敞的康庄大道从古亭边平行而过。积庆亭虽然已经退出历史使用舞台,但古人“暂息劳人,聊分广厦”的功德之心是不会泯灭的。

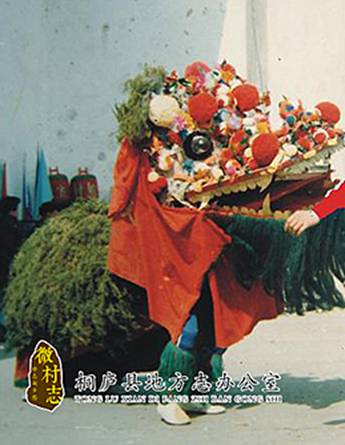

【民间艺术】•上喻绿毛狮子

上喻绿毛狮子有60余年历史,上世纪四十年代由桐庐镇传入上喻村,师傅王谋功。1940年,王谋功随妻子从桐庐来到凤川上喻村定居,空闲时带村里人制作狮子、排练舞狮子。 王谋功少年时生活在桐庐街上,非常喜欢看舞狮。长大后就加入到舞狮的队伍,时间长了就开始学习狮子的制作技术。他没有固定的传承师傅,自学而成。 上喻绿毛狮子舞动的时候动作性很强,要求比较高,跳狮子的人必须身体强壮,武功较好。在表演首先由10余名身穿统一服装的队员,在锣鼓乐队的配合下领走圆场,再由一人举叉引一对狮子入场表演。狮子先摇着尾巴走一圆场,后从中分开左右横跳,剪刀阵、元宝叶阵、元宝芯阵,象征元宝进门。文狮表演时,动作细腻、诙谐,要表现出狮子温顺、活泼的神态和善于嬉戏的性格,有抓痒、添毛、打滚、抖毛、攀柱、登山等动作。 表演武狮时着重表现武功技巧,动作灵活多变,如右狮卧地,左狮从右狮身上翻滚,双滚拢、空中探海、跟头下山等,动作极其敏捷、干净利落,令观众目不暇接。整个表演过程为30分钟左右。狮子在演出时除了锣鼓等打击乐外,还有唢呐、笛子等民乐伴奏。

文字:吴宏伟 摄影:吴宏伟 欢迎推荐您的乡村!投稿邮箱:83556596qq.com、719933921.qq.com 联系方式:0571-64212736、64219201。 |

| 作者: 网络编辑:丁丽 |