| 【桐君街道】梅蓉村 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2015年02月05日 11:35:11 星期四 |

| 【村史沿革】•基本概况   梅蓉村,属桐庐县桐君街道,原名梅洲,又名九里洲,坐落于富春江北岸,南起富春江中的放马洲,北依刺山、虎山、乌龟山至水面山,东连窄溪,西接横弓里,与濮家庄毗连。面积12.7平方公里,至2014年6月有村民3245人。 “疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,梅蓉的梅,不是林和靖“梅妻鹤子”雅致清丽的梅;梅蓉的梅,始于苦涩,蕴含人生百味。 梅蓉,滨富春江,由泥沙淤积而成,素有“十里洋滩九里洲”之称。九里洲上荆棘丛生,时有虎狼出没。晋以前,或因避战乱,洲上有人定居,后渐成村落。但临江之境,屡遭洪水侵扰,庄稼十年九无收。昔人无奈,遍植果木,既保水土,又能有些许收益。其中,尤以梅树为最,据传南朝(420—479)有《艺文志》载“梅蓉有梅一万支”。 刨却生活的艰辛,春日花开,九里洲江中独秀,疏影横江,清芬袭人,梅洲之名渐盛。唐方干赞曰“洲上春深九里花”。宋、元、明、清,洲上梅开不懈,香雪海中锦绣文章叠出。清时,梅洲九里,栽梅约三万株,赏梅亭、厅皆成。梅蓉,实乃桐庐县之胜景。 清乾隆十五年(1750)后,梅蓉于平地遍种青梅,山上多种杨梅,“梅汁”浓郁。1931年,仅青梅一项就年产50万公斤。百姓之财用,大半出于梅。然而,历经近代战争的炮火硝烟、自然灾害侵袭及人为的破坏,至解放前夕,梅树几被毁殆尽,梅蓉已是“白沙盖全洲,觅梅何处有”。 解放后,梅蓉村造渠引江水,沙地改良田;遍植桃李梅,荒滩变果园。九里洲巨变,吸引八方目光。自1963年至1991年,梅蓉接待60多个国家、48批次、482名国际友人。1963年,外交部副部长黄镇陪同29个国家外交使节和官员访问梅蓉;1966年,国务院副总理李先念陪同阿尔巴尼亚部长会议主席谢胡前来参观学习。《解放日报》《浙江日报》相继大篇幅多篇次报道梅蓉事迹,中央新闻电影制片厂拍摄《访梅蓉大队》纪录片。村民流传,当年李先念曾将梅蓉誉为“桃花源”。

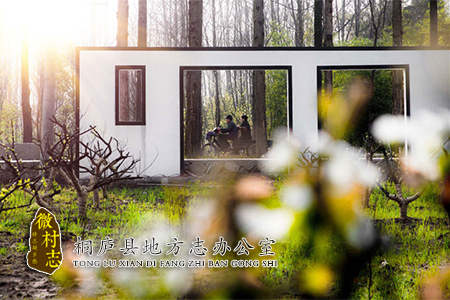

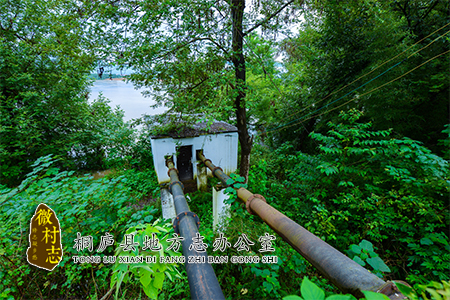

今朝梅蓉更好看。九里梅花十里香,一山杨梅如胭丹。穿越唐风宋月,行走明清情怀,一路迤逦而来的梅蓉,任渔浦江山星月转,借好风正扬帆。 绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。梅蓉,就是这样一个地处江南的典型村庄。  说不清村庄起源于干支多少、公元几年,只知晋以前即有人定居此地,村里有座修建年代不可考的郭侯王庙、有间爬满青藤的经堂、有株沧桑厚重的古樟,有一个个在老人口中流传的传说故事。 村里每户人家都有一个院子,院子里不是种几棵果树就是栽一些花木蔬菜。屋前的小径串起村民的家长里短,路旁野花野草自在摇曳。包围农居的是菜园,是农田,是水杉和杨树,是夏季里明丽的绿色、秋天里温暖的金黄。再往外,背靠逶迤青山,面临清澈富春江。长约5000米、宽在50—140米的江涂岸地有历年种植的水岸防护林带,保持着原生态的自然风貌。 这个村庄仍是1931年郁达夫在他的名篇《钓台的春昼》中写道的 “东北面山下,是一片桑麻沃地,有一条长蛇似的官道,隐而复现,出没盘曲在桃花杨柳洋槐榆树的中间……”;仍留存着南宋辛弃疾眼中“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”的淳朴。 当村庄的袅袅炊烟渐渐散去,当冬日里缺少了围炉夜话,当手机、电视、空调、互联网和钢筋水泥“围剿”了我们的生活,我们开始想念原始的村庄,想念我们生命中无法割舍的最深远最浑厚的背景。  “云想衣裳花想容,我就想要去梅蓉”,如此霸气的宣言背后,是挡不住的梅蓉诱惑。 梅蓉素来不负其名。在这个又名梅洲、九里洲的地方,曾遍植青梅,环居皆树,无树不梅。花开之时,“如积雪之连垓,恍轻云之极浦”。唐宋元明清,代有文人墨客惊艳而来,撷香而归。“洲上春深九里花”道不尽花重梅蓉;“残香犹在野人家”述不完梅骨风流。桐庐县令恨不能改九里洲为梅花洲,村曰梅花村。 20世纪前半叶,因战火硝烟,因天灾人祸,梅之蓉日渐式微。行至水穷处,竟峰回路转。解放后,梅蓉村粮果并举,春有樱桃、青梅,夏有杨梅、枇杷、李子、桃子,秋有白梨、枣子,冬有柑桔、柚子。2万多株果树此起彼伏,繁花似锦,村庄顿是一片活泼的热闹。包裹着人群的是数千亩粮田,土地平旷,屋舍俨然,春花秋实,恬静而富足。 以梅之骨,傲雪迎春,梅蓉又是一番风景。浙江美院把梅蓉作为写生、教学的基地,年年岁岁描摹山光水声,尽是新颜。  不必太遥远。1950—1960年代,闻名全省,甚至在全国亦有一定知名度的梅蓉村兴修水利、改良土壤、发展集体经济的事迹,于今仍以显著原生态形象留存的或只有这徐家机埠了。 紧临富春江的梅蓉村,由泥沙淤积而成,九里洲上一片白沙,土是捏不成团的沙土,既不能保水,又不能蓄肥。且三不五时经历洪、涝、旱灾。自明宣德九年(1434)至1949年,515年间大旱36次、洪水34次。旱则“溪枯井竭,田禾枯槁,颗粒无收,民食草根,饿殍载途,死亡枕籍”;洪水来袭,则“庐舍淹没,浮尸蔽江,作物悉遭冲毁”。史载1922年洪灾,梅蓉村28户村民外出逃荒,38户卖儿卖女,4户家破人亡(1949年该村总户数为386户)。 1956年冬,梅蓉人痛定思痛,决定改造环境,建机埠、修渠道,引水上沙洲,改沙地为水田。天是寒的,血是热的。缺材料、缺资金、缺技术,但有一群对未来满怀希冀的梅蓉人,他们舍得为未来拼命。 1957年夏天,桐庐县第一个抽水机埠——徐家机埠投入使用。同期完工的还有一条1600多米的渠道。当年,梅蓉就改水田18公顷,平均亩产增收150公斤。 至1962年,梅蓉村有抽水机埠11个,修建渠道8公里,水田面积扩大至65公顷,比改造前增加6倍多。长渠布满田畴,江水润遍沙洲,沙砾成沃土。这在当年是极其风光的荣耀,村民们甚至把自己的村庄和大寨村、华西村并论。 如今的梅蓉,拥田园数千亩、山地上万亩,田成方、树成行,早已改了旧时模样。只在这吉光片羽间,往日荣光清晰可见。

【历史建筑】•罗家大院  梅蓉境内有罗家大院、柯氏宗祠、老庙、龚氏祠堂多处历史建筑,那些透着文化和世俗气息的徽派建筑,轻易带人穿越时空,品味世事沧桑、血脉温情。  建于清末的罗家大院,由村内富户罗阿满分两次所建,是梅蓉众多古建筑中保存较好的一处。白墙、黛瓦、马头墙、砖木石雕,两层十间两厢,中开天井,坐在室内,可晨沐朝霞、夜观星斗。光线经过天井“二次折光”,比较柔和,给人以静谧之感。雨水通过天井四周的水枧流入阴沟,意为“肥水不外流”。 屋内雕刻以戏文、民俗图案为主,精美细腻。 屋内四片小小玻璃窗,看似不值一提,却是令人惊艳之物。清末之时,中国大部分传统民居仍是“堂屋高昂天井小,十家阳宅九家阴”,窗格上最为常见的是糊窗纸。罗阿满却从外地高价购进四片玻璃,是炫富,亦是一种眼光吧。 龚氏祠堂约建于清中期,坐西朝东,占地234平方米。其周围尚有九幢清末建筑。古宅矗立,看富贵,历炮火,度劫难,享平安,经百年时光雕刻,去了浮华,沉静而通透。

【特色产业】•果蔬种植  “梅蓉在我的记忆里,是一只装着各种水果的宝盒……到梅蓉怎么走,用鼻子闻闻就知道了。”是了,这样的梅蓉春有樱桃、青梅,夏有杨梅、枇杷、李子、桃子,秋有白梨、枣子,冬有柑桔、柚子,月月果飘香。而梅蓉,因梅而名,又怎少得“果中玛瑙”杨梅呢。 “十里洋滩九里洲,杨梅生得九旦九”。夏至时节,梅蓉村2000亩的杨梅相约成熟了。一点一点的彤红掩映在墨绿的枝叶间,阳光下充盈着饱满的喜悦。500多年,世事变幻,梅树更迭,但那红的丰盈与梅树下昂首间满溢的欢喜少有改变。 与杨梅相伴而生的是梅蓉独特甜美的杨梅酒。两斤杨梅,一斤冰糖,倒进陶瓮或玻璃瓶,注入五斤农家自酿的荞麦烧,酒大致高出杨梅,置于阴凉处密封三月。待启封,扑面是杂着果味的酒的醇香;入眼是剔透潋滟的玫红或绛红;入口时有酒的凛冽、梅的甘甜,分明又融洽。御寒,消暑,治伤风感冒、腹泻痢疾,草根的杨梅酒,如这梅蓉,世俗而至温暖而至雅致。

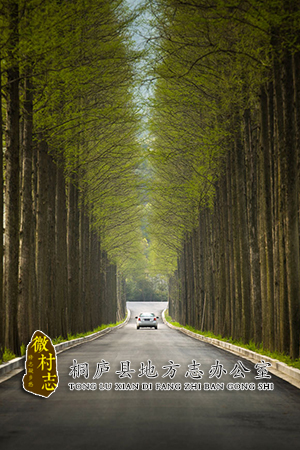

【自然风光】•水杉大道  进梅蓉,必经水杉大道。如战士般挺拔,如标枪般挺立,数百米的入村道路旁500余株水杉笔直,直插云天。 40多年的生长,于水杉漫长的生命仅是瞬息,每年重复着春吐新芽、夏叶如盖、秋染霜黄、冬挂冰枝。然而,这40多年,于梅蓉这个普通的中国村庄,从沉寂到繁盛,从家庭联产承包到告别延续了2600多年的“皇粮国税”,从走出村庄到回归田园,这里已发生了巨变。  细说来,这水杉大道也仅是梅蓉村绿道的部分,更是5.9公里长的桐庐县城绿道1号线的一段。沿山边、溪边、林边、路边逶迤穿行,逢树绕路、遇水搭桥,绿道1号线多临江而建,一边是宽阔的江面,一边是原生态的乡野景色,四季穿行,仿佛历史即在眼前,未来伸手可及。

【历史建筑】•郭侯王庙  梅蓉村东北面的郭侯王庙,始建年代已漫不可考。但自清嘉庆丁卯年(1807)重修,距今已逾200年。 郭侯者,村民称乃唐郭子仪,中兴之忠臣良将。除了“醉打金枝”的佚事,关乎这位大唐政治家、军事家的事迹知之者了了,但这并不妨碍郭侯王庙一修再修。清光绪三十一年(1905),乡人孙云章、孙桂林等募捐再修;1927年重修;2002年再修;2014年4月,梅蓉村举行郭侯王开光祭祀大典。郭侯王庙碑记给出的注释是“国之立,必有忠臣良将出,保社稷、安百姓,后世敬重,推为神祗”,重修郭庙,“乃纪念和教化也”。 1955年之前,郭庙内香火旺盛,每逢正月半、八月十八(梅蓉村时节),村民杀猪、宰羊,抬供品到庙内供奉香火,并连演三日三夜庙戏。 1943年,庙内开设学堂。至1965年,学校迁出,庙门空设,庙院空旷。年久失修,几近倒塌。2014年郭侯王开光祭祀大典后第18天,适逢第三届“桐庐百姓日”,村中60周岁以上老人聚于郭庙,共享政府提供的免费“孝老幸福餐”。 斗转星移,郭令公享香火不断,是后世对其品德景仰,亦寄托着后人诸多期盼。

【历史传说】•经堂  村庄久远的历史多是存在于村民含糊的口口相传间,存在于“爷爷的爷爷说”。经堂亦是如此。站在2014年的中轴,经堂覆满田野里的原生作物,不留意,岁月就会任由你错过她的故事。 不知修建年月,不知经历怎样,关于经堂确凿的表述有:本名余庆庵,专供九里洲的老太太念经拜佛,久而久之,乡人称之“经堂”。村中老人还模糊保留些解放前的经堂印象:两进三开间,进门前设韦陀菩萨,后供观音娘娘;天井两旁分设经房、居室;东面有侧屋,设伙房。 余则皆传说。 传说经堂葡萄架下埋有一个18斤重的金菩萨,被经堂杂夫窥得天机挖出远离后,经堂香火一落千丈。 传说清末著名冤案“杨乃武与小白菜”的女主角小白菜昭雪出狱后,看淡世事,寻到此经堂,一心向佛。 这样的传说总有些蛛丝马迹可寻,或真的发生过,只是真相已如现今这经堂,坍塌大半,青藤缠绕,谁知内里如何。抑或仅是表达一种心情,惋惜经堂破落,时光消逝;同情弱小者沧桑历尽,祝福安宁。

【传统产业】•造船  造船是梅蓉的传统手艺。“家有一船匠,油盐酱醋不用慌”,船匠也是个好行当。1958年之前,每逢农历八月十八旧庙节,村里的船匠就会出钱请来戏班子演三天戏。1958年,村里成立了造船厂,80名船匠采用墨斗、手钻、鲁班尺、大锯、凿、刨等中国传统木工工具,各自分工手工完成一条条木船。  1970年代,是梅蓉造船的鼎盛时期。全村有500多名船匠,富春江上的运输船60%出自梅蓉,杭州两家造船厂的半壁江山由梅蓉船匠支撑,90%的业务来自外地。村级自身拥有20—30吨级机帆船19艘、木质捞沙船、渔船30多艘。 随着科技发展,现代机械化造船技术在效率和成本上带来前所未有的冲击,使传统木船日趋没落;而随着经济的发展,新型企业的落户、服务业的兴起,给了人们更多的选择。至1998年,梅蓉造船厂解体。如今的梅蓉村不过留着七八条捕鱼船、四五十名船匠。 然而,守着富春江这一湾碧水,谁能说某一日纯手工打造、神形俱佳的梅蓉木船不会重出江湖呢?!

文 字:浙江大学社会实践团 摄 影:徐根六、王 彤、方 毅、张 军、汪为民、皇甫迪华、汤良宇 |

| 作者: 网络编辑:tlgly |