| 【分水镇】儒桥村 |

| http://www.tlnews.com.cn/ 2015年02月05日 10:39:18 星期四 |

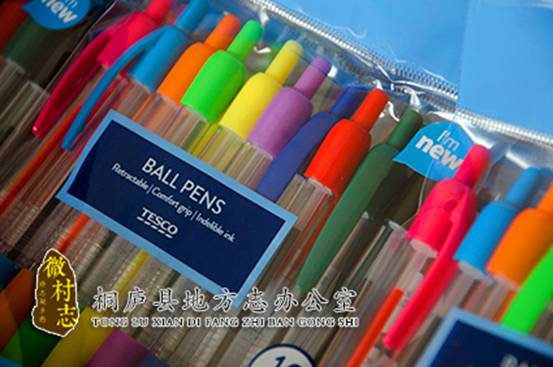

| 【村史沿革】•基本概况  儒桥村,属桐庐县分水镇,昔称凤市、赵村,明代跨雏溪建石拱桥,名雏桥,谐音雅化名儒桥,村以桥名。1974年开始生产圆珠笔,为分水制笔起源。

【历史传说】•栖凤之亭 一凤起兮落云霞,莺声夜夜唤儒家。儒桥原名凤市,相传古时,当地有一农人耕作于田间时,古冢处惊现凤凰。栖凤园便是凤凰停歇之处。栖凤园的古树荫凉下,老人们常常轻摇着竹扇,坐在石凳上讲述那遥远的凤市古话。凤凰由起风庵起飞,飞累了便于栖凤园中稍作小憩,渴了便饮用那“凤泉”之水,栖山观日落,一道尾羽直通天境。古树话古,儒桥没有凤凰就不成凤市,把故事风干,碾碎成片,煮一壶暖暖的馨香,老人们的低语编织着岁月轮回的花开花落。

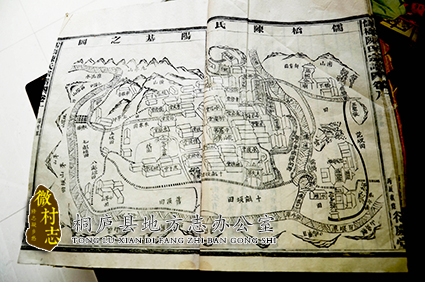

【文化古迹】•凤市古貌  古老的儒桥地图仿佛将一所所房屋、一块块田地、肃穆的公墓、庄严的寺院,甚至于一段流水、一棵柏树的规划由来放映于眼前。已说不清是哪一年,在这片土地上世代居住的赵姓人迎接了来自他乡的陈氏一族,怀着对生活的热情,他们共同织布耕作,祈愿秋日丰收,子孙成才。静谧的山村充满了陈、赵两姓人的喜怒哀乐。

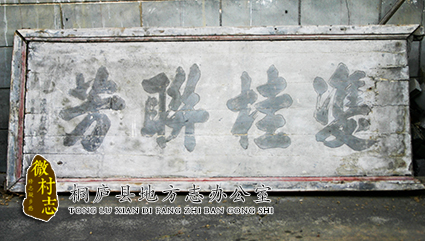

【乡贤人才】•双桂联芳  青山秀水育俊杰。自明至清,陈氏一族有仕进人物28人、俊秀人物82人。陈家妇女,丈夫早逝,含辛茹苦把两个孩子抚养长大,后来两人双双考中进士,“双桂联芳”便流传至今。这些有了功名的子弟衣锦还乡时,修葺老宅,置办田地房产。至今,乡间犹存直立高耸的旗杆石、平整沉重的石鼓、饱经风霜的下马石和曾经的刻着“清堡节孝”的御赐匾额及“文官下轿、武官下马”的木牌坊。陈厅、赵宅,依旧弥漫着古朴大气的风范。

【文化古迹】•石桥儒风  儒桥,古称雏凤桥,始建于明万历年间(1573—1620),清光绪四年(1878)被大水冲毁,二十四年(1898)重建。传说,范蠡曾带西施迁居至凤市凤凰山附近,勘测凤凰山地形发现山体形似凤凰,唯独缺了凤尾,美中不足,便修筑两条长堤以续凤凰之尾。因雏溪(今儒溪)之水阻隔凤尾连接,故造拱桥于此,名曰“雏凤桥”。因儒桥陈、赵两家子孙中多读书之人,为士大夫嘉尚,遂改“雏桥”为“儒桥”,以彰显此地多文人儒士。没有雕栏玉砌的修饰,百年风雨、古藤缠绕是儒桥深沉的心事。桥上石栏板西侧刻有“迴龙吉庆”四字,唯愿如此。

【特色产业】•笔乡之源  分水,中国制笔之乡,年产圆珠笔65亿支,号称“全球人民一支笔”。恰似“风起于青萍之末”,分水的第一支圆珠笔却是出自儒桥。(图为分水第一家圆珠笔厂旧址) 1974年,杭州圆珠笔厂一位供销科长到儒桥探望下乡当知青的女儿,无意中发现当地一种小竹很适合用来制作圆珠笔笔杆。访客的无心之语落在儒桥有心人之耳,古村的现代发展之门就这样在不经意间被轰然撞开。

自1978年,儒桥开始生产塑料笔尖套。1980年,改竹杆为塑料笔杆。自此,儒桥笔业逐步辐射至分水全镇。2013年底,儒桥村有大大小小圆珠笔厂34家,制作工艺也从早年的人工打磨竹子制笔杆,到现在基本实现自动化机械生产零件。制笔厂具自行设计图纸、开模生产能力,零件全部通过注塑机来生产,产生的废料收集运送至碎料车间回收利用。

【产业发展】•效益农业

靠山吃山,靠水吃水,因地制宜,才能有效发展。1960年代,儒桥村开始发展特色效益农业。当年开垦的茶园至今仍是桐庐名茶“雪山云绿”的主要源产地之一。土地流转使儒桥的农业规模化经营成为了可能,前溪蔬菜种植园、米奇农业开发公司相继进驻,为村庄的农业规模化经营驻入新活力。不久,田野里将挂满鲜美的红心猕猴桃,山谷中将飘满百合的馨香,垂钓中心鱼虾肥硕。

【乡村旅游】•凤谷漂流

凤凰谷的溪水,承凤市之灵韵,环儒桥而行,担负起了村庄旅游业开发的重任。从农耕到漂流,村子悄然迈出了产业转型的第一步,也为村民们提供了更大的经济发展空间。

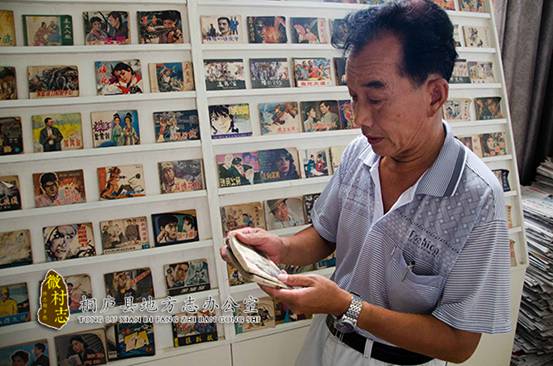

【乡贤人才】•王柏春

王柏春,生于1948年,16岁时带领村里的团员青年,在30平方米的旧堂屋里创办了青年俱乐部。此后50年,他身兼数职,任村图书馆馆长、广播站站长、文体辅导员、科技信息员、摄影师傅,人称村里的“文化部长”。至2014年,当年的青涩少年已两鬓霜花,当年不过300本藏书量的俱乐部如今已成为浙江省最大的农村俱乐部,拥有广播室、录像室、乒乓室、美术室等10个活动室,文体器材40余件,图书7000余册,报纸21种,杂志52种。

王柏春最受人称道的,是他50年如一日收集连环画。曾经的“小人书”,是多少人贫瘠的文化生活中的亮色。王柏春于无意中开始,到有意识的投入,所有的收藏共4000余册却全部放在村文化俱乐部里供村民和学生免费阅读。

文 字:盛喆承、卢子扬、吴文治、申屠逸宁 摄 影:盛喆承、王柏春 |

| 作者: 网络编辑:tlgly |