| 笔底波澜,海上一粟 |

| http://www.tlnews.com.cn/2023年07月21日 07:47:54 |

| ■ 王金声

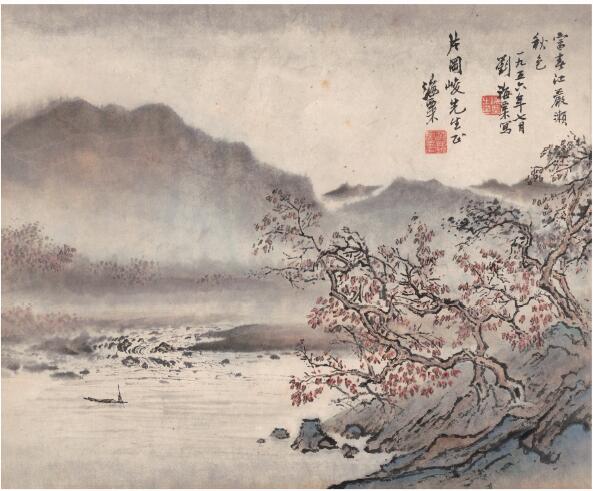

刘海粟画富春江严濑秋色图 早在刘海粟百岁诞辰之际,文化部就给过他两个定语:“新美术运动的拓荒者、现代艺术教育的奠基人”,这个结论显然实至名归。作为中国现代绘画的先驱和翘楚,刘海粟厥功甚伟,在艺术探索过程中始终贯穿海纳百川、兼收并蓄、开拓创新的理念,其间对“创新”的孜孜以求及直面西方文化思潮冲击的文化自信,更体现海派的精神,值得当下深思。 直到今日海粟老人的形象仍常在我脑际弥漫,一位裹着大红高领提花毛衣、嗓门特大的鲜活老人的形象历历在目,可见当年印象之深刻。上个世纪八十年代初,我曾追随乐秀镐先生轧淘,一同拜谒海翁于“上海大厦”的“存天戏海楼”,不但亲聆乡音謦欬,畅言无拘,豪情恣意不减当年,并获其嘱秘书袁志煌转赠《忆陆小曼》一文的抄稿,殊感其高谊可风,日后声名大噪,再见也不易。 我家藏过两张海粟早年的国画,一幅临石涛的山水(已佚),跋语中有“与大滌子血战”,和摹朱耷的游鱼图(尚存),为题“却似八大山人”,足见海翁对自己的底蕴和笔墨功夫相当自傲,尚能与石涛一拼,也不比八大的差。平心而论他确实有本事,自幼习字习画到少年私塾求学,一直受到颇为正统的教育,14岁那年离开故乡常州来到上海,在八仙桥旁一家布景画传习所,跟了一位叫周湘的老画师研习西洋美术及水彩画法,接触到大量西洋画册后,喜欢上了油画,后来老师安排学生外出写生,他顺便上街买了绘制油画的材料,尝试临摹,从此笔耕不辍,在短短两年内完成对西画的体验及其与中国美术的融和,年仅十六岁就崭露头角并脱颖而出,他以开风气之先的胆识与勇气,创办了上海美术图画院(上海美专),因而也是我国现代美术教育的开拓者,培养出众多优秀人才,首创男女同校,并最先提出人体写生课,因而遭受保守势力的谩骂和攻击,甚至被军阀孙传芳通缉,扣上一顶“艺术叛徒”的帽子,备受世人的关注。直到临近上海解放,海粟接到当局通知,让他撤离上海去台湾,经过一番深思熟虑,海粟决计留下迎接解放。 海粟隐居了个把月后,上海远处传来隆隆炮声,5月25日解放军攻入市区,解放了苏州河以南大片地区,上海美专学生朱瑚接到地下党的指示:马上组织学生护校并绘制巨幅的毛泽东、朱德等画像以庆祝解放,朱急忙赶回学校,路过复兴中路巧遇刘校长和训导长同坐一辆三轮车,海粟见到朱瑚也异常激动,振臂欢呼:“解放喽,解放喽!”并一同赶往学校,刘校长当即吩咐自己的助教马承鏣连夜绘制5米高的毛泽东油画像,指示总务处支付画材的全部费用。5月27日大清早,市区居民惊喜地发现,老上海地标建筑“大世界”塔楼上悬挂着巨幅毛泽东的画像,顿时轰动了整个上海。第二天,全民庆祝解放的游行队伍如大潮涌来,刘海粟驻足街头,欣喜地发现,领队方阵竟是他的美专学生,他们肩扛自制的领袖画像,手执横幅彩旗昂首前行,海粟刹那为之动容。 49年以后,刘海粟倡导的新兴艺术流派与徐悲鸿推崇的古典写实主义路线相左,海粟归于岑寂,默默耕耘。1952年全国高校院系调整,上海美专与苏州美专、山东大学艺术系合并成立“华东艺术专科学校”。徐悲鸿对教育部任命刘海粟为华艺院长一职之事发难,后经周总理调停,刘海粟的任命才得以通过。学校搬迁至无锡社桥后,海粟在全校师生见面会上反复阐明:“陈毅市长让我来当这个校长,我能力不够,还需要学习,陈市长说,你不要做具体的事,学校的事情让他们去干,你只要在家从事创作就行了,主持校务的臧校长修养很高,我完全信任他。”获得了在场师生的热烈拥护,年底华东艺专正式宣告成立。 1953年6月刘海粟携早年旧作《群牛图》赴京参加首届全国国画展览,此画再度引发争议,徐悲鸿质疑刘画系抄袭之作,审稿时“怀挟成见”(叶恭绰语)坚主不选,唯有评委叶浅予力争,既无实证不作理会,《群牛图》始得入选,值此懑烦,海粟几乎搁笔,不久徐悲鸿溘然早逝,两人恩怨就此划上句号。 记得海翁的画上常钤一方“静远堂”的印,意在喧嚣中独守静谧,闲暇时沉吟驰想,这是宁静致远,世间的天才,固有其独具的创造力,其感悟力也非同常人,历经数年社会主义大熔炉的改造,刘海粟不禁想起当年也曾起草《美专野外写生团规则》以及带领学生跑到杭州西湖旅行写生的经历,便悄然从塞尚的后印象派风格蜕化,重回写生路线,表明他为艺术而顺应时代的决心,此刻,又想带领他的华艺学生去野外写生,更不失为一种积极的姿态。 富春山水就成了海粟的首选,“由于郁达夫的妙文和当年口头描述的启迪,也为了寻觅故人的诗踪,我曾经几次到浙晥之间的富春江流域去写生。这条江,澄碧如染,曲折处如青龙曼舞,腾空飞下,有些河床直如利剑,劈开群山,仪态万方,自萧山至梅花城,二百余里,是活的山水屏风,在朝曦晚霞中变化无穷,开阖舒卷,一股清气,沁人心脾。”——《漫论郁达夫》 检《刘海粟年谱》1955年10月:游富春江,作中国画《富春江渔乐图卷》、又作《富春江严陵濑雨雾》赠臧云远。 “我还到过七里泷去凭吊过严子陵,石级陡峭,两边茑萝夹道,古树虬蟠,石牌坊上刻着‘千古异人’的横额,祠堂梁头悬着‘高尚其志’的大匾。子陵塑像,清瘦飘逸中饱含着洞察生活的睿智,超脱中无不隐痛。不知什么原因,这一切都使我格外思念达夫,要是我们联袂来游,能添多少乐事啊!达夫异邦客死,化作沃土润奇花,他和严光一样不可得而见,我总算找到了孕育少年达夫成为诗人的环境,便奋笔写下了十几张油画,还有国画《严濑秋色》、《富春江》等多幅。”——《漫论郁达夫》 检《刘海粟年谱》1962年7月15日:我在富春江一天内连画了三张油画,那时气温经常在三十七度以上,纵然我已是满身痱子,双手紧缚着手套,每天清早就到工地作画。努力以求创造出具有鲜明思想内容的作品来,热衷于描写人民在改造大地改变自然风景中所起的作用。 1963年6月29日:作油画《严子陵钓台观富春江》。 1963年6月30日:在富春江七里泷作油画《七里泷》。 海粟从中得出一个结论:“我的体会是:青年画家不精读达夫的游记,画不了浙皖二省间的山水;不看钱塘、富春、新安,也读不通达夫的妙文。他的这些作品根植于他对乡土的赤子之爱,其生命力必然比小说久远。”——《漫论郁达夫》 笔者试图从已知的记载和现存刘海粟所作的富春江系列画作,汇总梳理和考证一番。 1955年《富春江渔乐图卷》(据年谱)、《富春江严陵濑雨雾》赠华东艺专副校长臧云远(据年谱)。 1956年7月《富春江严陵濑雨雾》参加第二届全国国画展览会,老画家胡佩衡在《人民日报》上发表评论文章《谈全国国画展中两幅山水画》,对海粟的画赞誉有加。 《富春江严濑》丙申(1956年)大暑,偶忆富春江严濑,写为唐弢同志友爱博粲,右题:“群峰此峻极,参差百重嶂。清浅既涟漪,激石复奔壮,神物徒有造,终然莫能仗。”在2011年中国嘉德秋季拍卖会上高价释出。 《富春江严濑秋色》,一九五六年七月刘海粟。再题:片冈峻先生正,海粟此画由上海市副市长曹荻秋赠送来沪参加“日本商品展”的展览团副团长片冈峻先生,据《人民日报》报道:1956年12月1日“上海日本商品展览会”在中苏友好大厦开幕,共展出26天,观众达165万多人。此画系笔者从东瀛购回。 1956年12月,《富春江严陵濑朝雾》为上海人民美术出版社出版发行的印刷画片,此作当为海粟自存,海粟幼女刘蟾曾撰文:“……原先,屋子的一楼是汽车间和厨房,二楼的左侧是餐厅,餐厅中央是一张西式大餐桌,桌边的墙上悬挂着两幅父亲刘海粟的绘画真迹,一幅正对餐厅门口的墙上,挂着一幅水墨山水画《富春江严陵濑朝雾》,另一幅在主位背对的墙上挂的是油画《上海大厦俯瞰黄浦江》。”可见海翁对此画的珍爱。 1963年的油画写生仅见两帧,6月29日创作的《严子陵钓台观富春江》和6月30日《七里泷》,今藏上海刘海粟美术馆。 1971年1月致南洋门生刘抗函:“六八年五月中曾寄《富春江严陵濑朝雾》,迄未得复,悬悬不已。” 1984年秋,海粟携《富春江严陵濑雨雾》画卷,参加常熟市举办的“纪念元代画家黄公望逝世六百三十周年”活动。 综上所述,海粟怎么会对一件严陵濑的写生作品,不厌其烦一画再画,并化出众多变体,又有晴、雨、朝、雾的佳境呈现,想必是颇为得意和珍视的佳作,或可定为刘海粟解放初期的代表作之一。特别这张《富春江严濑秋色》,一改以往的水墨形式,把原稿中的山峦起伏、重岩叠嶂、绝巘处的虬枝,变幻为墨笔纵横的韵致,洗练成浓淡块面和云霭缭绕的视觉效果;中景仍是淙淙急湍,他在勾勒线条的同时又兼顾流水激石的跳跃节奏,直奔笔底而来,毫无疑问,此处恰恰是全图最为精彩的亮点,小舟一叶点缀其上,近处的坡石间秋树耸立,老枝纷披,再缀之红叶,层林尽染,既有追慕黄大痴的遗风,又融入印象派的点彩笔法,踵事增华,这种尝试早已超越传统山水的范畴,体现出创新意识,形成强烈的个人风格,独步当下。 |

| 原标题: 笔底波澜,海上一粟 |

| 作者: 网络编辑:杨露萌 |