| 《桐庐渡头》作者罗铭 |

| http://www.tlnews.com.cn/2025年11月14日 10:28:16 |

|

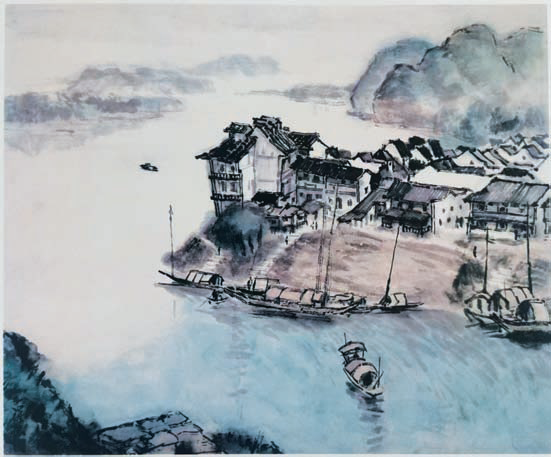

1953年,全国高校院系调整,华东美院实用美术系与中央美院实用美术系合并,筹备成立中央工艺美院,1954年,张仃调入绘画系,任党支部书记,成立国画革新小组,任组长,成员有李可染、蒋兆和、叶浅予。当时,李可染国画写生的想法提上议事日程,应者无几。不久,以李可染、张仃、罗铭(罗铭为临时加入)的江南写生成行。许多人不看好此次水墨写生,甚至叶浅予先生也心存疑虑,出发前对张仃说:“山水画写生,以前吴石仙、岭南画派都搞过,都不成功。”这次写生历时三月余,三位画家先在杭州、富春江、桐庐一带写生,然后李可染、罗铭去了黄山写生,张仃则在杭州、绍兴、苏州一带采风写生。 七十余年过去了,三人当中李可染、张仃为大众熟悉,罗铭则淡出人们视野逐渐不为人知了。罗铭,1912年出生于广东省普宁县,中学毕业后于广州烈风艺专学习西画,1931年于上海昌明艺专艺术教育系学习国画,得到王一亭、黄宾虹、贺天健、潘天寿、王个簃、诸闻韵等著名国画家的教益与影响。其时正值中西画派交融盛期,当罗铭学成返乡时,已具中西绘画两套功底,或者说是“兼容中西”,这对罗铭先生后来的艺术道路与风格的形成奠定了基础。他在家乡的中学执教十多年后,定居马来西亚的槟榔岛,并到泰国、新加坡、印度尼西亚等地,写生办画展、出版画集,广交名家。以其具有的中、西画的双重功底,在实践中寻找创作路径,他的实践就是回返自然写生。罗铭先生自己说过:“对景写生,不是照相似的照抄景物,不受对象的束缚,不做自然的奴隶。”他是把写生对象当作一幅“画”来画的。因此,他画的写生既像对象,又不全是对象,在于“妙在似与不似之间”(齐白石语)。在侨居海外期间被称为“中国创新派画家”,享誉东南亚。 罗铭先生1952年归国,应徐悲鸿院长之聘,任教于中央美术学院国画系,曾带印度留学生,并坚持经常外出写生。也许正是罗铭先生的经常外出写生,当李可染先生提出的写生计划在大家不看好的情况下,罗铭先生临时加入了队伍,于是就有了1954年上半年,罗铭、李可染、张仃一行到杭州、桐庐富春江、苏州、黄山、绍兴等地写生之行。当年9月,由中国美术家协会主办,齐白石先生题写展名,以反映现实生活,革新中国画的《李可染、张仃、罗铭水墨写生画展》在北京北海公园举行,举行这样一个大规模用国画传统艺术描绘现实生活的画展,在当时具有首创的意义,画展的成就,立即在国内外艺术界引起强烈的反响,影响深远。李可染先生《家家都在画屏中》(当时画题“富春江芦茨溪”)的写生作品,一直到现在都被人们津津乐道。此次画展,罗铭先生参展的作品有28幅,能称为其代表作的《桐庐渡头》,后由上海人民美术出版社一再翻印出版。画展之后,罗铭先生应中央侨务委员会和中国新闻社邀请,去广东、福建两省侨乡写生创作,出版了《罗铭访闽粤侨乡写生画集》。 1959年7月,罗铭先生应西安美术学院刘蒙天院长强烈要求,调任西安美术学院国画系。一直任教到1988年11月,期间兼任陕西省国画院副院长、名誉院长、中国美术家协会陕西分会常务理事等职。以其教学理念带领学生到名山大川写生,特别是到华山写生作画次数,为画家之最,以画华山著称于世,在画坛被称作“罗华山”。1988年至1998年,罗铭先生被国务院聘为中央文史研究馆馆员,在其晚年还深入大别山区写生,可以说罗铭先生一生都将其学术思想贯彻在行动上,在继承和革新中国画方面起到了先锋作用。 |

| 原标题: 《桐庐渡头》作者罗铭 |

| 作者:蓝银坤 网络编辑:俞俊 |