| 富春零札 |

| http://www.tlnews.com.cn/2023年02月24日 09:00:47 |

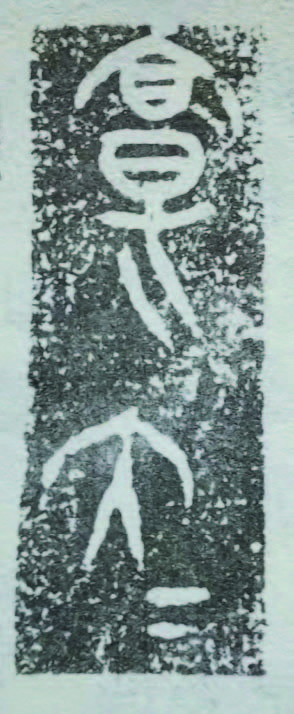

| ■ 舒羽山房·旧县国际中心 1 如果以谭其骧主编的《中国历史地图集》为依据,将前两册先秦两汉的江南之吴越部分制作成动画,这一区域中的地名,就会像中华文明的花蕾般,一个一个,越来越多,在几乎是空白的地图上绽放。 西周时期,只有吴地一个蕃离,在今无锡,又称梅里,是泰伯奔吴后所筑城。 春秋时,多了延陵(常州)、干隧与泓上(吴县)、御儿与槜李(桐乡)、武原(平湖)、句无(诸暨)、会稽(绍兴)。 战国时期,又加上当时长江出海口的广陵(扬州)、陵阳(青阳)、句章(余姚)、鄞(宁波)、姑蔑(龙游)。 秦始皇二十六年 (前221年)分天下为三十六郡。鄣郡有了秣陵(南京)、丹阳(宣城)、歙县、黟县和治所鄣县(安吉)。会稽郡加上治所吴县,和丹徒、曲阿(丹阳)、娄县(昆山)、阳羡(宜兴)、乌程(湖州)、由拳(嘉兴)、海盐、余杭、钱唐、山阴、诸暨、乌伤(义乌)。 直到西汉,《汉书·地理志》详列了丹阳郡县十七,会稽郡县二十六,地图上又增添了一些新地名,其中有隶属会稽郡的一个县:富春。 2 先秦典籍以及《史记》和《越绝书》,都没有出现过“富春”二字。检索《金石库初集》也没有。但是,三十年前,西安文物保护考古所入藏一铜甑,为战国楚系青铜器,有四字铭文。《考古与文物》1994年第4期发表了王辉《“富春大夫”甑跋》一文,对铭文加以释读:“=”是“夫”之省文,而首字则是共“日”而分,二字,是“富春”的合文,于是可断为“富春大夫”四字。他认为,器主“富春大夫”是县邑大夫,则“富春”亦当是县邑之名。

战国楚“富春大夫”铜甑铭文 “富春”见《汉书·地理志》会稽郡,班固自注:“莽曰诛岁”,王先谦《汉书补注》:“今富阳县治西北隅富阳新城。”又《后汉书·严光传》:“(严光)耕于富春山。”唐章怀太子李贤注:“今杭州富阳县也。”这些记载表明富春置县在汉,最早可到秦。而由甑铭可知,早在战国时期,富春已置县,甑铭是考察富春地理沿革的重要资料。 富春原为越国地,越亡后归于楚。楚灭越,依《史记·越王勾践世家》记载,在楚威王(前339-前329年)时。此甑为楚器,时代在楚灭越之后,其上限为前339年。 当然,这里说战国时期楚威王灭越后,富春已设县,只是出自推测。连秦置会稽郡有没有下置富春县,因秦祚短暂或秦火焚余,文字记载也是看不到的。确凿无疑的“富春县”一名,最早就出现在《汉书·地理志》上。但现在的富阳区介绍,包括陈桥驿教授主编的《浙江地名志》富阳县条,都写县乃“秦置”。其实,这是不明体例,将《汉书地理志》“会稽郡”条下班固的小字注“秦置”,误以为统摄后文所辖各县所致。这两个字是针对上面的“会稽郡”,而不指下面的二十六个县。这二十六个县是汉置,里面大部分县,前面已经说过了,春秋战国陆续有了。只有后面四个,鄮、富春、冶、回浦,前所未有,只能说是新置的。

明崇祯十五年汲古阁本《汉书》 但历史书写总是有一个增殖过程。因为有了“富春大夫”甑的发现,后晓荣《秦代政区地理》(社会科学文献出版社2009年版)第七章第七节“富春”条,就用肯定的语气说:“富春原属越国地,楚威王时灭越后设县。”却不知未来的人们,会不会据此把富春设县的年代推到战国去。 3 根据谭其骧先生1947年《浙江省历代行政区域——兼论浙江各地区的开发过程》一文的说法,“一地方至于创建县治,大致即可以表示该地开发已臻成熟。”浙江省境内,各区开化次第有先后,决定了置县的先后,而平原之开发远早于山区。会稽与诸暨是越王的根据地,宁绍平原是越民族资以立国的基本盘,所以开发最早。然后,再东向至上虞、余姚、鄞县,或西南向至义乌、龙游。从春秋战国到秦所设置县名可以看出,除了阳、阴、原、陵等少数,一般字义都古奥难明,据推测应是越语的译音,特点是以“余”“乌”“句”(音勾)为发语词,如御儿、语儿、句无、句章、余姚、余暨、余杭、姑蔑、姑妹、乌程、乌伤等。 汉朝侧重西北,而东南进步缓慢。但始置富春,说明其地位之冲要,开发也渐已成熟。要知道自秦汉到六朝,江海交会、南北津渡处,不在钱唐,而在富春,这是今天的地图所不能反映的。到了三国孙吴,又大力经营这一片龙兴之地,遂析富春县域,设桐庐、建德、寿昌诸县。值得注意的是,从富春置县起,尽管命名之由不得其详,但地名开始有明确可指的意义,富、寿、德、昌,无不寄寓了吉祥美好的愿望。 既然不再是越方言的汉字转写,“富春”一名,即可据字面解释为富于春意的地方。也就是指这一区域日照充足,气候温润,草木繁茂。 “富”就是多。《庄子·天地》曰:“有万不同之谓富。”章太炎在东京给鲁迅等人讲《说文》说:“古福、富要求近,福从‘畐’,富亦从‘畐’;富为人为之福,福为天降之福。”朱芳圃《殷周文字释丛》释“畐”字像长颈鼓腹之器,“充盈于中,因以象征丰满。”“春”原来写作“萅”。《说文》段注云:“从日艸屯。日艸屯者、得時艸生也。屯字象艸木之初生。”也就是与太阳和草木有关,如《尔雅·释天》:“春为青阳。”《汉书·律历志》:“阳气动物,于时为春。” 富春江流域四季分明,平均约四日晴,三日阴雨,光、温、水同步增减,导致植被极为丰富。由南朝梁吴均《与朱元思书》可见,自富阳至桐庐一百许里,“夹岸高山,皆生寒树。”“横柯上蔽,在昼犹昏。疏条交映,有时见日。”而在吴均之前五百年的汉朝,森林当然更原始而蓊郁。但人居平土,山栖野处者自是寥寥无几,所以比平原地带开发要晚。

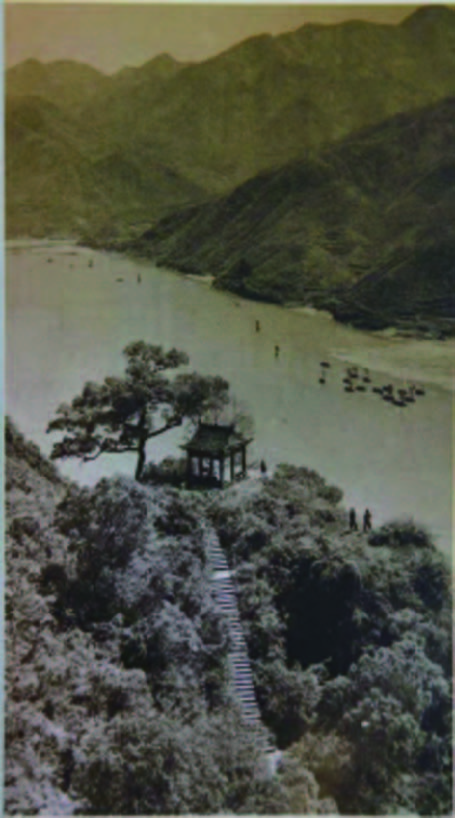

《东观汉纪》卷十六 4 “富春”二字再次见于载籍,就为地方赢得了两千年的名气和流量。《东观汉纪》卷十六“严光”条,只有短短的二十个字: 严光字子陵,耕于富春山,后人名其钓处为严陵濑。 到了南朝宋,范晔撰《后汉书》,其“逸民列传”中就衍成一篇五百字的故事,而且活灵活现,先是“披羊裘钓泽中”,然后光武帝隆重聘之来,发“子陵,我竟不能下汝邪?”的感叹,更有光武帝与故人共卧,“光以足加帝腹上”,致使“客星犯御坐”的天文异象。最后又“耕于富春山”,做成名高千古的隐士了。 然而,严光传说中提到的是富春山,而此山却在桐庐。据康熙二十二年《桐庐县志》:“富春山,在县西四十里,前临大江,上有东西二台,一名严陵山,清丽奇绝,号锦峰绣岭,乃严子陵钓台处也。”山上有子陵田,则严子陵耕处与钓处为一处。从来渔樵耕钓,都是指隐居。此地“荒林纷沃若,哀禽相叫啸”(谢灵运《七里濑》),“千仞写乔树,百丈见游鳞”(沈约《严陵濑》)环境幽绝无伦,正适合山居野处,潇洒尘外。

康熙二十二年《桐庐县志》 问题是,这座富春山与富春县城郭所在地相距百里,按照常理,县不可能借山而称,山也不大会假县而名。这就要把两者之间的一条富春江考虑进来了。富春江何时与因何得名,也不得其详,至少北魏郦道元《水经注》卷四十“渐江水”从源头一路写下来,却无此称。吴均《与朱元思书》始见于《艺文类聚》卷七“山部”的“总载山”之下,“奇山异水”也未具名。唐杜佑《通典》卷一八二杭州领县九“富春”条,小注云:“汉曰富春,吴置东安郡,晋孝武改曰富阳,西有孙洲。”山南水北为阳,富春能改为富阳,自然是因江而得名。那么合理的推测是,富春江在汉晋之间就有这个称呼了,只是文献湮灭而已。如果说西晋陆机的诗《吴趋行》,“大皇自富春,矫首顿世罗”,多半指的是富春县,那么南朝宋谢灵运的《富春渚》一诗,指的可就是富春江了。题中的“渚”是水边,用如陆机《豫章行》的“泛洲清川渚”。而诗中的城,就明言是“富春郭”。 总之,山与水与城,到底是孰先孰后,孰因孰果,由于史料阙如,也许永远都说不清了。能说得清的是:首先,西汉置富春县。其次,东汉有富春山。第三,汉晋之间应该有了富春江之称,到唐宋已享盛名。唯桐庐以上,经严子陵钓台一段到梅城,也叫桐江。唐宋诗人叫桐江的比富春江还多。 5 富春改为富阳,是因晋太元中孝武帝避其祖母郑阿春的名讳,凡带春字的都改成阳,如寿春改为寿阳,宜春改为宜阳,甚至改《春秋》为《阳秋》,于是便有了“皮里阳秋”的成语。 还有更早的一次改名,在新莽时期,那是涉及面更广也更不讲道理的行政命令。《汉书·地理志上》“富春”下有注:“莽曰诛岁。”那是王莽篡位后,托古改制,任性改名,把天下郡县名改了一半,如无锡改有锡,东昏改东明,高句丽改下句丽,形同儿戏。富春为何改为诛岁,也不得其详。估计岁为岁星,是个神煞,方士术数以太岁所在及相对的方位为凶方。故改名诛岁应该是魇胜之道,就像把诸暨改为疏虏一样。除此之外,哀帝时封河间王子刘玄为富春侯,正是王莽紧锣密鼓篡汉的九年中。也许富春侯跟王莽有过节。《释名》曰:“罪及余人曰诛。”那么,诛岁一名就意味着杀灭其岁收岁入,带有诅咒和惩罚的恶意了。

严子陵钓台旧景 |

| 原标题: 富春零札 |

| 作者: 网络编辑:叶佳 |