| 55年前萧山人给周总理写了封信!老一辈创造的奇迹代代难忘 |

| http://www.tlnews.com.cn/2021年04月18日 15:38:13 |

| “小型围垦试验田成功后,党员群众都有了信心。于是我们决定给周恩来总理写信,向中央请示报告进行大规模围垦的情况。当时也有顾虑,围成了,造福百姓;围不成,那我们就是千古罪人,浪费人力物力。但共产党员的信念激励我们,一定要大胆尝试、敢于创新……” 今年83岁的倪连根,是首批参加益农围垦的10名“勇士”之一,主职是会计。当年围垦指挥部给周恩来总理写的信,就由他执笔成文。昨天,我们慕名来到众力村老党员倪连根家中,认真聆听老人讲述了那段珍贵的历史记忆。

复写版 总理回信逐级到省里 1961—1965年期间,因为萧山东片地区人多地少,生活比较困难,寻思着坍江经常发生,土地没有多起来反而少下去,于是大家想到了治江,打算向围垦要地,把地围起来。

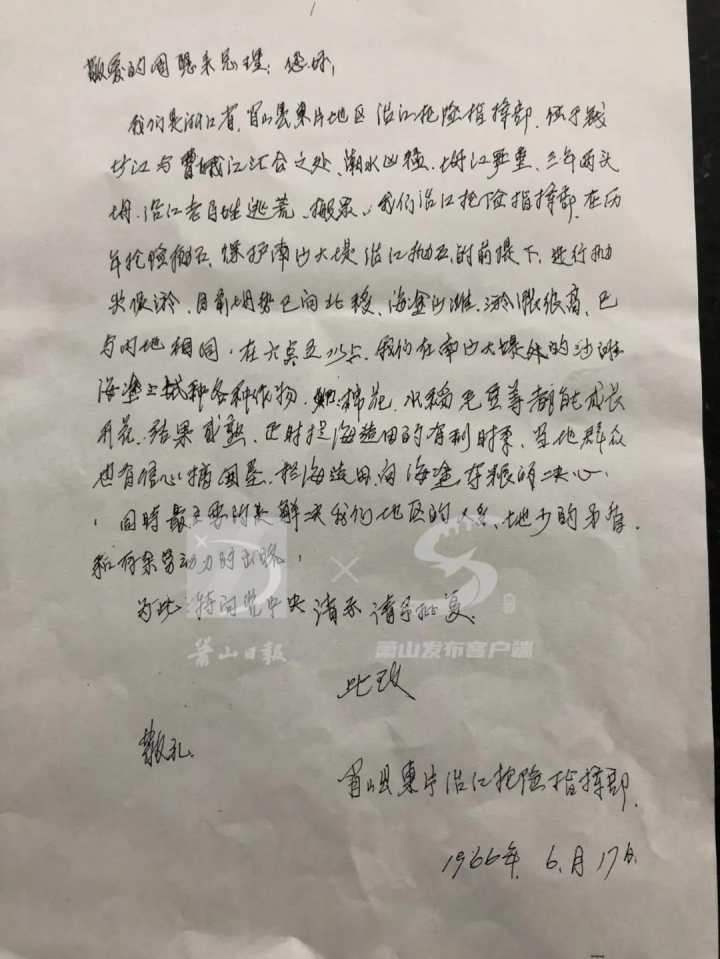

千军万马战围垦。董光中 摄 “我们开始做实验,挑了一段大埂。几个浪头过去,大埂还是存在,说明围垦是可行的。”实验的成功,给当时的萧山县东片治江抢险指挥部所有人带来了信心。众人一方面走访住在江边的老农民,熟悉坍江情况和潮水规律,一方面尝试着写信给中央周恩来总理,说想搞围垦。 1966年6月17日,由指挥部负责人及益农围垦发起人高井水、徐荣等共同讨论,倪连根执笔成文的信寄向北京。 没想到周恩来总理的回信,逐级而来到了省里。由于当时还未通汽车,时任水利厅厅长吴友鑫乘着小船亲赴益农。在茫茫滩涂视察后,他当即表态可以试试看,但性质是临办工作,国家适量补助。 厅长的表态,点燃了大家围垦要地的热情。1966年11月底,前期放样工作结束后,一场较大规模的围垦行动擂响战鼓。“那是决心大、积极性高,劳动力算工分不是挣工资,第一天出动近两万人挑大堤和掘湾,只用了一个星期,老围垦就围好了。” 五期围了5.4万亩地 第一期9000亩地围好后,各地来参观胜利成果的人络绎不绝。他们都是来取经的,“围好后紧接着先铺塘渣,塘渣铺好后把石头抛下去就坍不拢了。塘渣好比人身上的皮,石头好比是骨头,这样包住就安全了。” 大堤做好还要管牢潮水,每天有两个潮汛,中午一汛、半夜一汛;一个月有两汛,初一、月半汛,每周起码要管4—5天,指挥部这班人都要去管潮,晚上整夜坐在大埂上。看到稍微有点漏就用力踩,第二天再去补好。如果这一两脚不踩下去,往周围渗开来,那就“开空门”了。 总共围了五期后,土地增加了5.4万亩,要知道,原先3个(夹灶、党山、长沙)公社的土地一共只有5.2万余亩。兴奋之余,多出来的这些地派啥用场成了群众关心的问题。经过激烈讨论,最终敲定种水稻。 在倪连根看来,围垦过程中最深刻的记忆是抢险。坍江坍过来,抛石头根本来不及。围垦外沿围牢了,潮水往里面涌进来就等于白弄,缺口的地方必须用水泥袋堵住,石块抛下去才能把潮水挡牢。“第一期围垦里当时有两处坍过,一个是里门坝,另一个是东风坝。后面几期都太平顺利,主要是有经验了。” 采访手记 以前被人们称为萧山“东伯利亚”的益农,如今已成为最具活力和魅力的生态农业基地和绿色智造产业新城。这块有着千百万人留下足迹的地方,虽然只有短短几十年历史,可它承载着多少代江边人的希望。 正是有了像倪连根这样的老党员,用伟大的创造精神叫日月换了新天。他们就像一面镜子,折射出第一代共产党人的伟大理想,那就是让群众过上更好的日子。历史不会忘记他们,国家更不会忘记他们。

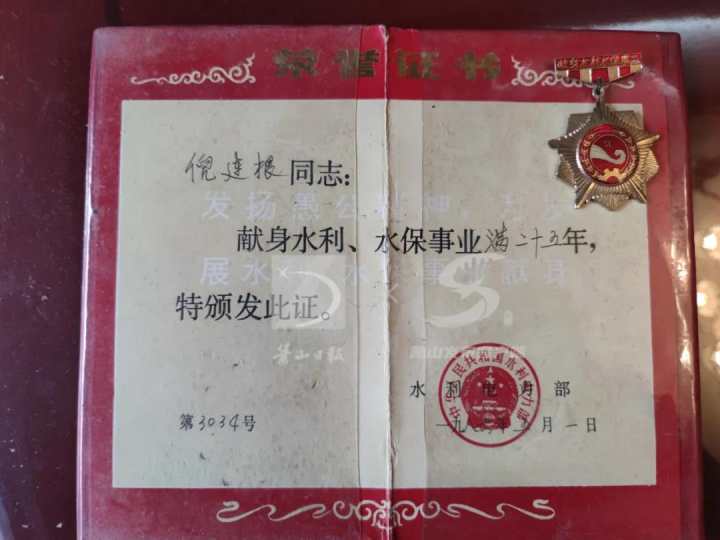

1986年5月1日,包括倪连根在内的10人,获水利电力部颁发的“献身水利、水保事业满二十五”荣誉证书和奖章,他们均为从事水利及益农围垦的“勇士”。 (原标题《55年前,萧山人给周总理写了封信!老一辈创造的奇迹,代代难忘!》) |

| 原标题: 55年前萧山人给周总理写了封信!老一辈创造的奇迹代代难忘 |

| 作者: 网络编辑:程佳园 |